“中医AI第一股”真要来了?

传统中医作为一门经验学科,接入AI后,几乎是被“点石成金”了。

2024年起,一级市场上,不少资本又开始关注并投资中医领域。

2024年5月,归元堂生物获得君融健康产业投资超1000万元的天使轮投资,用于中医皮肤健康管理AI大模型研发。紧接着,12月,吾征智能完成数千万元的Pre-A轮融资,由仁毅资本领投,该公司致力于利用医学生物特征计算AI技术把“望闻问切”搬上互联网。

除此之外,中医聪宝、太一科技、快问中医、大数医达、脉景等数十家企业在更早之前也期望借助人工智能,深入到中医的诊断和治疗中。

2025年,“AI+中医”赛道热度似乎“早熟了”。

1月9日,一家由蓝驰创投及真格基金分别以代价118.44万美元及32.698万美元参与A2轮融资的中医企业——问止中医科技,拟香港主板挂牌上市,计划冲击“中医AI第一股”。

从招股书看,号称“全球首家人工智能中医诊所”的问止中医颇有些魔幻色彩,一边是三年创3.7亿营收,估值在六年时间内增幅近40倍的光环;另一边则是研发能力不足,83名全职中医辅助贡献了近90%的公司收入的质疑。

中医企业要成功敲开资本市场的大门似乎没这么容易。

同样定位中医医疗服务的同仁堂医养,背靠“同仁堂”这个知名品牌,在2024年6月首次递交了上市申请以后,开局并不顺利,以招股书失效告终。同年12月底,同仁堂医养再次递交港交所,后续进展尚未可知。

作为国内首批获得互联网医院牌照的互联网中医院“快问中医”,虽在早期拿到了广发乾和、中海资本的投资,但近几年却鲜有动作。

同样,宣称已深度学习超12亿份真实病历致力成为AI医疗大数据治理引领者的“大数医达”在早期获得了复星集团、瑞峰资本、励石创投的青睐,官方公众号的信息还停滞在2022年,近几年也很少听到大数医达的新消息。

尤其让行业印象深刻的是,2024年12月9日,AI中医公司“鹰之眼”突然宣布公司解散,全体员工解聘。

相比较有众多诊断工具的西医来说,中医更依赖经验,这也意味着中医的经验更加容易形成文本数据,为中医AI发展夯实基础。然而AI想要深入中医诊疗,特别是在望、闻、问、切等传统诊断方法上,似乎还做不到替代中医的临床经验。

问止中医的含金量几何?当资本“乘风”争先恐后时,一个问题拷问着所有人,“AI+中医”,真变革还是新泡沫?

“我们的使命:科技创新中医,疗效第一使命。”问止中医的招股书中,开篇写着这样一句话。很难想象,做中医生意的不是老中医,而是三个留美高材生。

2018年,问止中医于美国硅谷成立。创始人之一的崔祥瑞是美国斯坦福大学工商管理硕士,踏上中医创业路之前,他曾是VC/PE行业的投资人。

“中医学科是严重被低估的,目前是一个价值投资的‘洼地’。”崔祥瑞曾向媒体表示。在他看来,传统中医受地域性较强,未来中医应当“技术化、平台化”。

另外两个联合创始人林大栋、张南雄都是在美国所学的中医,且都属于“半路出家”。林大栋在台湾完成本科教育后,前往美国求学,在美国加州国际医药大学进修,取得针灸硕士学位。张南雄在50 多岁时才开始学习中医,拿下了美国国际医药大学针灸及东方医学博士学位。

2019年,三位创始人回国,并在深圳开办了首家线下中医实体诊所。招股书显示,问止中医的业务主要分为三大板块:中医医疗服务、中医生活产品以及中医大脑订阅服务。线上线下协同发展。

据弗若斯特沙利文资料,中医院在中国医疗服务市场中稀缺,仅占0.6%,优质中医医疗服务需求未得到满足。2019-2023年中国中医医疗服务行业市场规模复合年增长率为8.0%,2024-2028年预计将以10.2%的速度增长,2028年市场规模将达14780亿元。

市场规模虽大,但中医服务行业有分散性较高的特点,2023年,中医医疗服务的创业企业有1万2千多家,前5家只占据5.4%的份额。此外,中医行业更看中“名医”效应,中医师“越老越吃香”。根据灼识咨询报告的数据,2023年国内的高级中医师占据比5%,远不能满足日益增长的高端中医服务需求。

中医博大精深,问止中医在诊疗上,划分为癌重、疑难杂症和全科三大领域。从招股书累计病例上看,三大领域的患者分别占比20.8%、29.7%和49.5%。

无疑,问止中医想要用尖端的高科技,来攻坚重症治疗。

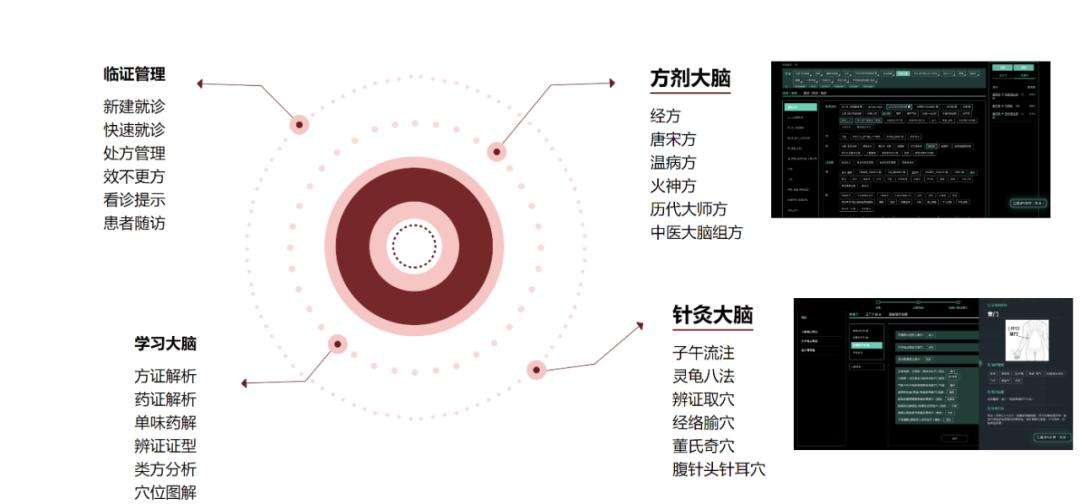

招股书中,“人工智能”一词出现了233次,为了将人工智能技术与中医文化巧妙地融合,问止中医提出了“中医大脑”的理念。

中医大脑是问止中医自主开发的中医人工智能辅助诊疗系统,林大栋曾向媒体提到其背后的技术原理,“中医大脑所汲取的是历史上多位名医的知识、经验和思路,完成望闻问切后把顾客的症状录入中医大脑,中医大脑模拟计算开出处方,而后按照置信度排名,得出最有效的方案。”

简单来说,“中医大脑”就像一个拥有“医学百科全书”的智能专家,自我训练的数据库、AI大模型。类似“医学版的DeepSeek”。

图/“中医大脑”图源官网

通过“中医大脑”,医生便可在线上“望闻问切”。

比如,患者通过视频或文字的方式将症状等资料告诉医生,医生将资料输入到“中医大脑”平台,平台则通过参数的匹配归结病因并出具初步的诊疗方案,最后通过医生的进一步判断和修改为患者开方治病。

争议也在于此,人体和疾病的复杂性,使医疗判断面临诸多变量和不确定性。更何况AI面对的还是疑难杂症和特殊个体。

问止中医的招股书显示,针对癌重和疑难杂症两项,2023年及截至2024年9月30日止九个月,癌重症病例总数分别约为6300例、1.01万例及6500例,疑难症病例总数分别约为7600例、1.64万例及1.03万例。同期,癌重症病例的患者复诊率分别为66.1%、72.2%及74.4%,疑难症病例的患者複诊率分别为62.7%、73.5%及76.4%。

但整篇招股书里并没有描述治愈的情况。

不过,在“任何行业都可以用AI重做一遍”的感召下,中医配AI的故事,性感又新颖,资本愿意买单。

问止中医在成立后不到1年的时间里,便完成了A1轮到A3轮共约471.82万美元的融资。成立迄今问止中医已经获得了5轮投资,平均保持一年融一轮的节奏。其中蓝驰创投从A2轮持续投资到A4轮,以20.55%的持股比例成为第二大股东。

在资本的催化下,问止中医发展迅速,截至2023年末,在国内1.26万家“AI + 中医”同行中脱颖而出,以1.5%的市场占有率拔得头筹。

图/主要股东 图源招股书

中医最值钱的还是“中医”?

根据由宇博智业在2024年2月发布的《2024-2029 年中国中医人工智能行业市场深度研究及发展前景投资可行性分析报告》显示,预计到2027年,中国中医人工智能市场规模将达到1400亿元。

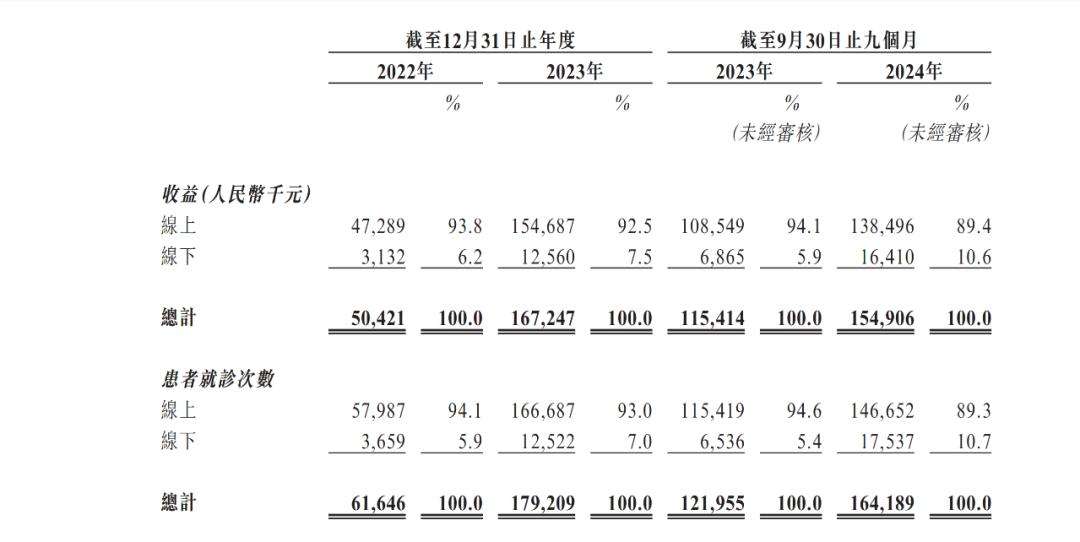

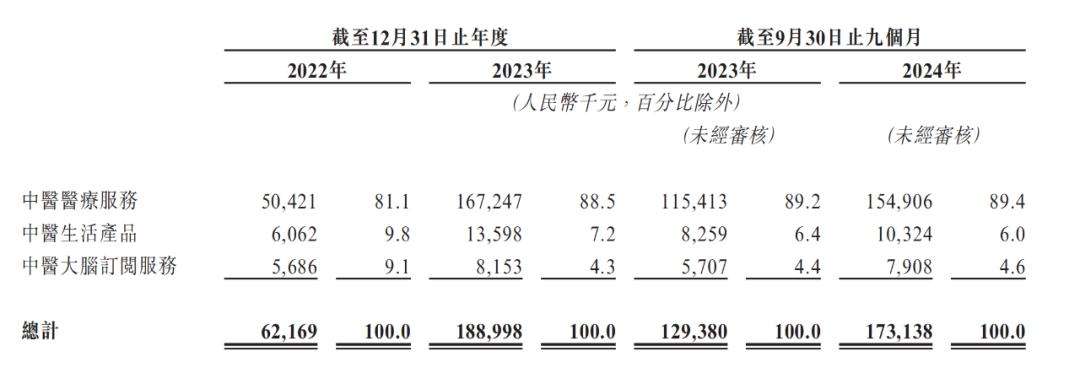

有了AI的加持,问止中医近三年收入持续增长。招股书显示,2022年、2023年、2024年截至9月30日止九个月,问止中医的收益分别约为0.62亿元、1.89亿元、1.73亿元。

另一方面净亏损也同时大增。2022年—2023年及2024年前三季度,亏损分别达到约1.54亿元、1.94亿元、0.56亿元。合计亏损约4亿元。

营收构成上,中医医疗服务占据主导,贡献收入对应年份分别为5042.1万元、1.67亿元、1.55亿元,占各期总收入比例为81.1%、88.5%、89.4%。在医疗服务线上与线下来看,线上收入占比为93.8%、92.5%和89.4%;线下占比分别为6.2%、7.5%和10.6%。也就是说,问止中医还是靠“中医线上诊疗给患者治病创收”。

此外,2021年,问止中医成立了由林博士坐镇的“精一书院”,通过“内容种草”,该社区吸引了大量的中医爱好者和相关从业人员,累计吸引超22万个成员,号称“全球最大的中医社区”。通过这个平台分享中医知识,同时以在线录播课程为收费项目。

在社交裂变的作用下,问止中医的名号逐渐打开,有了“精一书院”的引流,问止中医相继在深圳、广州、厦门、成都、郑州、长沙和济南开设了八家诊所。

另一部分的营收来源于“中医大脑”订阅服务,即把“中医大脑”供给医疗机构、医生及其他企业客户等客户。

只是中医生活产品的营收和“中医大脑”订阅服务合计营收占比10%,远远无法支撑公司运营,同时也是问止中医两大“烧钱”业务。

在这种情况下,问止中医寄希望于结合AI提升收益。所谓的AI赋能,到底给公司带来多少增量收益,很难说,招股书中也没有单独提及这一块收益。从研发费用的投入上,倒是可以看出一二。

招股书显示,2022年、2023年及2024年前三季度,问止中医的研发费用分别为540万、900万和840万,分别占当期总收入的8.7%、4.8%和4.9%。从研发费用来看,AI行业动辄上千万、上亿的研发费用屡见不鲜,但问止中医的研发支出却略显寒酸。而相比之下,其销售费用则更高,分别为872.5万元、2514万元和1852.3万元。其中,销售费用中占比最高的是促销、品牌推广及营销费用,该部分费用每年占公司销售费用90%以上。

值得注意的是,问止中医招股书提及,公司截至2024年9月30日,共有195名医师及其他医疗专业人员,其中,医师总数为83人。也就是说这83名全职中医,辅助贡献了近90%的公司收入,3年合计给公司贡献了3.73亿元。

简单来看问止中医的商业逻辑,一方面通过“精一书院”等培训方式吸纳众多“中医粉”成为基础潜在用户池,这部分人对中医学习抱有极大热情和忠诚度,会成为问止中医前端获客及口碑传播的最佳载体;另一方面则通过传统的中医医疗服务完成业务闭环。如果只是单纯的规模化连锁中医馆,相信在二级市场上不会有太大的浪花。而叠加了AI概念,让问止中医的想象空间立刻变大,也让资本市场对其冠以“中医AI第一股”之名。

故事确实很性感,但数据不会说谎。

传统中医医疗服务中,中医师的薪酬在中医医疗机构的总成本中所占比例普遍较大,曾有业内人士认为,“中医方向,最值钱的是中医。”招股书中,问止中医多次强调,基于人工智能赋能的方法,可以最大限度减少对其个人知识及经验的依赖。

还没等来AI对中医行业的颠覆,争议却来了。

2024年6月,曾有患者在网上发帖称,其父亲在深圳问止医疗花费数万元治病12个月,结果癌症加重送进IUC。医疗服务行业受监管影响受大,一旦出现医患事故,对企业来说无疑是致命的打击。

AI赋能下的真问题

中医诊疗一直以来都重度倚赖“名医”,被认为是难以颠覆的行业,然而AI与中医的“偶遇”却创造了新场景。

众多传统医馆和知名企业亦投身其中,互联网科技巨头如华为、阿里、腾讯、百度等,内容包括与中医机构合作、结合中医理论数据库进行AI诊疗以及探索拓展中医理论,进行辅助诊断和健康管理等项目;

医疗科技公司如讯飞医疗、微医、平安好医生等企业则是利用AI技术开发中医智能问诊系统,以提供个性化的诊疗方案;

传统中医药企业如同仁堂、固生堂、康美药业等,结合AI技术开发智能诊疗设备和健康管理系统以及利用AI技术优化中药研发。

=

这波“AI+中医”的浪潮中,落地的场景也多集中于开方和诊断的智能化两方面。

当患者输入自己的症状、发病时间、病情变化等信息时,AI会运用自然语言处理技术理解患者的表述,并智能引导患者补充关键信息,从而生成详细的问诊记录并代替医生开处方。

然而,现实中,AI真的能当医生吗?AI在医疗领域的应用在持续突破,包括前段时间大批中医药大模型争先涌出,但一些本质的问题尚未得到真正解决。

比如,AI所喂养的数据哪里来?

在真实的诊疗过程中,中医生会记录患者的脉诊、舌诊、面诊等诸多内容。这一部分的临床数据没有统一模板,标准不一,同时存在中医生诊疗记录习惯不同、专业术语用词不规范等因素。此外,中医药学术流派众多,有其独特的诊疗方法论,尤其是名老中医工作室中,隐秘性更强。

望闻问切,是中医诊断的重要诊断抓手,而普通人很难向AI准确表述病史、症状等。如果按照患者提供的错误信息来做诊断或给出治疗方案,很可能会导致病情急剧恶化。

2月23日,湖南省医疗保障局发布《关于进一步加强基本医疗保障定点零售药店管理的通知》明确,严禁使用人工智能等自动生成处方。除了用药安全方面的考量,也在于AI处方出现问题后责任归属较为复杂,谁来承担责任?AI生成的处方在法律属性和责任主体方面仍存在诸多争议。

此外,多位专家表示,AI在深入理解中医的整体观和辨证论治仍有其局限性,核心在于中医辨证论治、因人而异的治疗原则,是人工智能暂时无法替代的。

中医诊疗数字化和智能化一直是中医现代化发展的重要方向之一,AI时代,人工智能对于多维数据的分析能力帮助中医实现了一定程度的突破。

需要警惕的是AI只是工具,当资本退去热度,技术的革命,终究还是要回归真实场景,去解决实际问题。

对于现实生活中的每一个个体而言,你会选择AI中医瞧病吗?

本文来自微信公众号“亿欧网”(ID:i-yiou),作者:周婧,编辑:刘欢