AI批作业,最近在越来越多学校传开了。

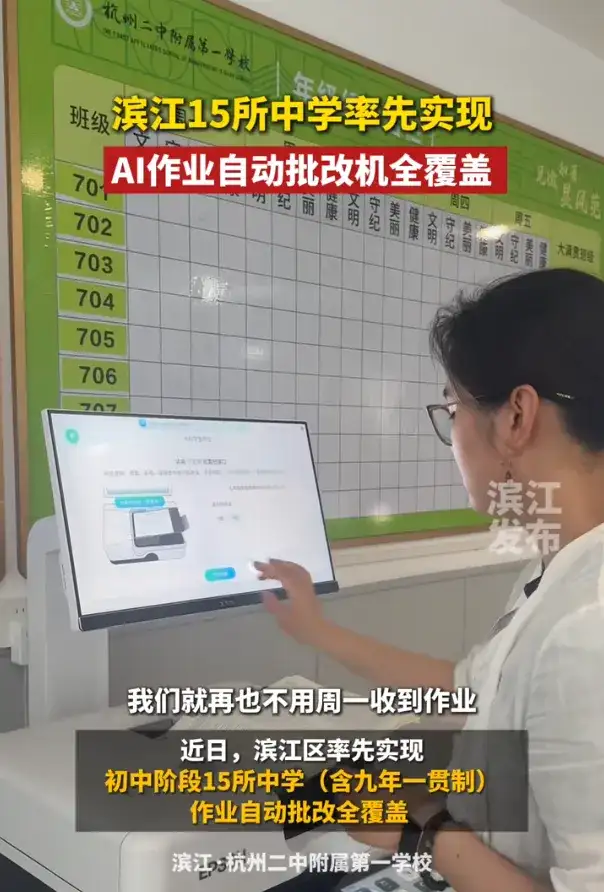

什么上海110多所学校引进AI作业批改机,杭州滨江区15所中学实现AI作业批改全覆盖…

AI作业批改机刚开始在中小学悄悄卷起来,教育部就下发了两份重磅指南,3条红线画得清清楚楚。

以前老师们批改作业,尤其是什么数学卷子、英语默写,一个班四五十号人,改完一沓,眼睛快瞎了,脖子也快断了。

上海110多所学校装上的AI作业批改机,长得跟打印机差不多,多了块触摸屏,操作也很简单。

图源:IT时报

第一步,老师把标准答案一放,点一下屏幕,班级信息同步搞定。

第二步,学生的作业一叠叠塞进去,40个人的卷子,三分钟批完,AI自动判分。

第三步,留痕打印,批改结果直接盖在卷子上,还能一键生成学情分析报告。

老师和学生都直呼真香!

另外杭州滨江区,15所中学已经实现AI批改全覆盖,原来老师们最怕的作业山,一下子被机器削平了。

还有武昌实验中学甚至用上了AI学情分析系统,哪个知识点是重灾区,哪些同学需要开小灶,AI都门清。

听起来是不是特美好?老师们从重复劳动中解脱,学生们也能更快得到反馈。

很多学校已经从最初的试点年级,推广到了更多年级。

AI批改机的出现,确实让老师们轻松了不少。

重复性、机械性的工作交给机器,老师能腾出手来做更有价值的事情。

但问题也随之而来。

比如AI批改作文时,能不能真正读懂孩子的创意和情感,会不会把标准答案当成唯一标准,扼杀了学生的想象力?

如果老师过度依赖AI,教学会不会变得千篇一律、失去温度?

最近我还刷到一个外国教授怒吼的内容。

虽然不知道这个新闻的真假,但在国内引发了很多讨论,评论区也可以看出大家的普遍担忧。

还有家长担心AI批改的作业,真的公平吗?会不会出现误判?学生用AI写作业,老师能不能分辨出来?

这些问题,显然教育部也想到了。

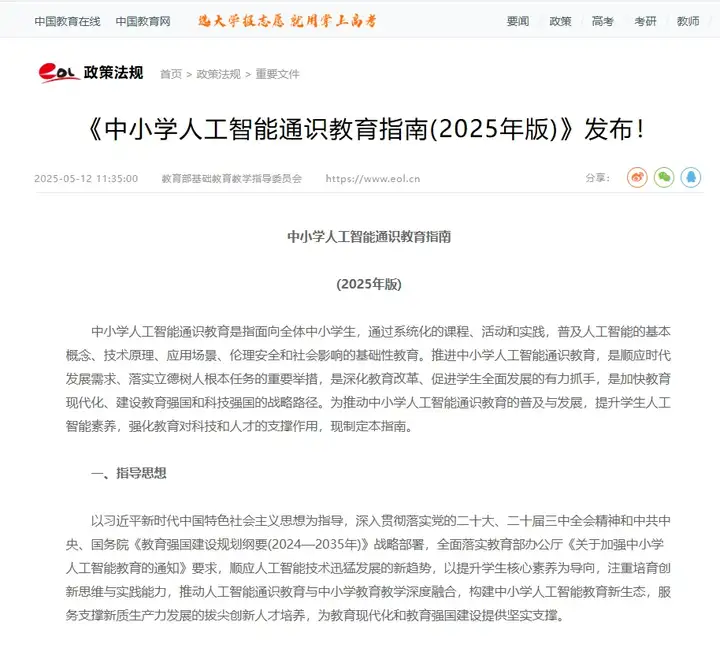

这不,就在前几天,人教育部基础教育教学指导委员会发布了《中小学人工智能通识教育指南(2025年版)》和《中小学生成式人工智能使用指南(2025年版)》。

这两份指南,直接给这股AI进校园的热潮定了调,划了道。

用官方的话说,是“科学规范推进人工智能全学段教育,进一步落实培养具有人工智能素养的创新人才的重要举措”。

翻译过来就是:AI可以用,但得用对地方,用出水平,还得安全可控。

《通识教育指南》说的是,要建一套从小学到高中的AI教育体系:

小学阶段,培养兴趣,知道AI是啥玩意。

初中阶段,了解点技术原理,学学基础应用。

高中阶段,培养系统思维,鼓励搞点创新实践。

而另一个《使用指南》它强调“应用为王、治理为基”,意思就是AI这东西好用,要大胆用,但必须在规矩内用,不能跑偏。

使用指南中划出了3条红线:

第一条:学生不能直接复制AI生成内容当作业或考试答案。

也就是说,AI可以用,但不能偷懒。用AI写的内容,必须标注引用,还得有自己的独立思考。

第二条:小学阶段学生禁止独自使用开放式内容生成功能。

未满14岁的孩子,必须在老师或家长的陪伴下用AI;6岁以下的学生,只能在音乐、美术等有限场景体验。

第三条:老师不能甩手让AI替自己教书。

AI可以帮忙,但不能取代老师成为主角。教学设计、学情分析,人文关怀,老师的作用谁也替代不了。

如何让人机协作更流畅,让AI的分析结果更好地服务于老师的教学决策,并最终回归到对每个学生的个性化关注上?这里面大有文章可做。

所以,AI教学工具的设计,绝不能是“一键生成,老师再见”,而是要成为老师洞察学情、优化教学的智能参谋和得力助手。

AI不是万能神药,关键看我们怎么用,怎么管,以及怎么设计。

教育部划出的这3条红线,其实是给整个AI教育行业,包括设计师,指明了一个更健康、更可持续的发展方向。

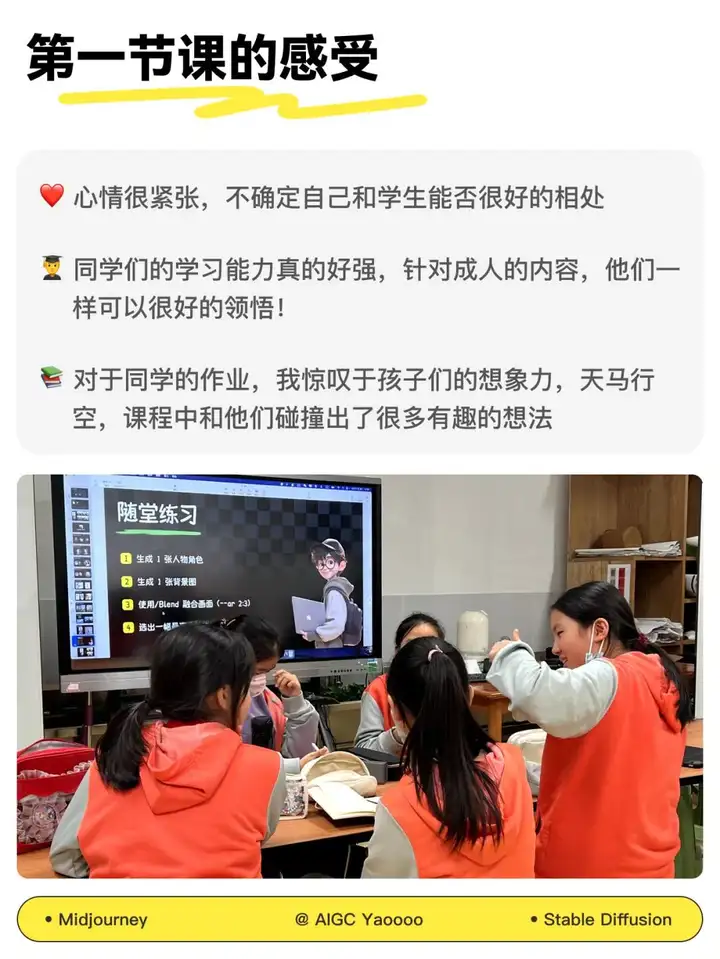

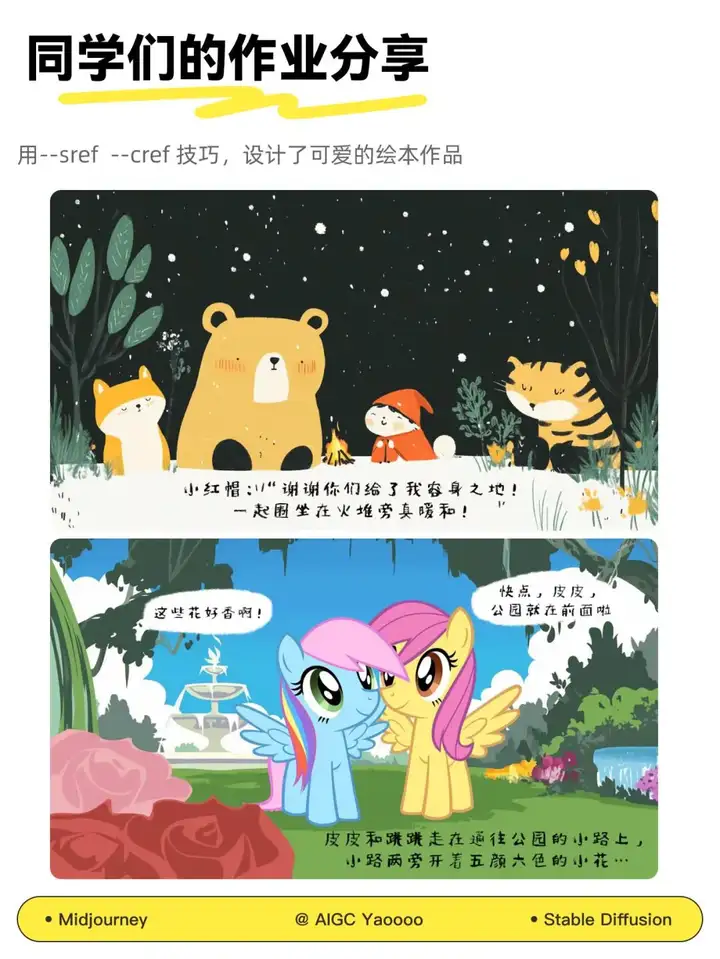

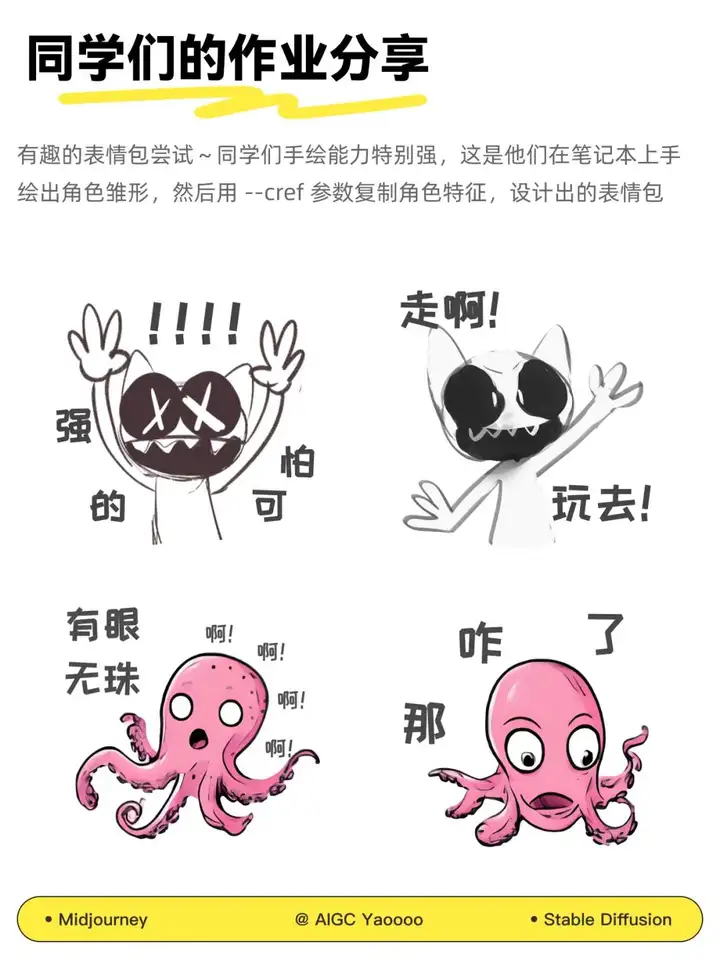

今天的干货时间,就再给大家推荐@AIGC Yaoooo的这篇“跳出大厂舒适圈!我在十一学校讲AI课超酷!”。

来看看设计师带着AI教学进校园的先行案例。

另外官方两篇指南原文:

《中小学人工智能通识教育指南(2025年版)》

eol.cn/zhengce/wenjian/202505/t20250512_2667827.shtml

《中小学生成式人工智能使用指南(2025年版)》

eol.cn/zhengce/wenjian/202505/t20250512_2667831.shtml

未来AI与教育的融合是大势所趋,官方两份文件既是警戒线,也是定心丸。哪些是鼓励的,哪些是限制的,哪些是禁止的,一目了然。

不过也得想想,三条红线是底线,AI教育的“高线”在哪。

毕竟,教育这东西,要是能量化、能AI化到极致,那最先被优化掉的,可能就是那些最珍贵、最麻烦、最无法打分的人性闪光点了。

这场人机协作的教育新篇章,才刚刚开始呢!

文章来自于“优设AIGC”,作者“彭彭”。