就在近日,凭借一段演示视频走红全球的 AI Agent 公司 Manus 宣布已将总部迁至新加坡,并对国内团队进行大规模调整——仅将核心技术人员随总部一并搬迁,其余员工留在国内或被裁撤。这一举动不仅凸显了新加坡在对抗国际政治与投资压力方面的独特优势,也为“将新加坡作为出海第一站”的策略提供了最新佐证。

在全球化日益复杂的今天,中国科技企业如何走出国门?是先立足本土再图海外,还是直奔欧美主战场?本次演讲将由白鲸开源创始人、资深开源布道者郭炜亲自讲述他在中国深耕市场后,如何打磨产品、拓展全球市场的真实经历,并分享其在新加坡、美国实地调研中得到的出海思考。

通过 A 路径(中国→东南亚→全球)与 B 路径(美国→全球)的对比分析,深入探讨软件产品本地化、PMF 验证、品牌构建、市场连接等关键问题,帮助中国科技创业者找到适合自己的“活路”和“出路”。如果你正在创业,或你的公司正处于产品出海、市场选择的十字路口,本文的洞见将为你的决策提供有价值的参考。

在 InfoQ 举办的 AICon 全球人工智能开发与应用大会上,白鲸开源 CEO 兼 TGO 鲲鹏会前北京分会会长郭炜做了专题演讲“中国科技企业出海,要不要把新加坡作为第一站?”,分享从中国软件“井冈山”到全球化的实战路线图,学习如何在资源有限时做出正确的市场选择与组织聚焦。

以下是演讲实录(经 InfoQ 进行不改变原意的编辑整理)。

在全球化创业的道路上,我有着深刻的体会和教训,想与大家分享一下。很多人在创业时,一腔热血地想要开展全球化业务,但真正踏入这个领域后才发现,所谓的全球化并非一蹴而就,而是需要在各个国家实现本地化。从产品开发阶段开始,不同国家的需求就千差万别。

以国内近期大热的大模型应用为例,像 Dify 这样的产品,其生态接入在中国要对接本土的豆包等平台,而在海外市场则要接入 ChatGPT 等产品,产品使用者的偏好和使用习惯也各不相同。

这种差异不仅体现在技术生态层面,还体现在产品使用方法上。就拿我们正在开拓的东南亚和日本市场来说,日本市场对文档和产品细节的要求远高于欧美市场,而在中国,用户对界面的要求相对没那么苛刻,日本在这方面则更为严格。

在市场营销方面,不同国家也有着不同的玩法。在国内,我们习惯参加各种行业大会,如 QCon、AICon 等,但在美国,除了线下活动,更多地需要进行线上流量投放。而在日本市场,由于当地企业大多通过代理商渠道来开展业务,我们则需要更多地与代理商合作。

此外,各国的合规要求也各不相同,国内有信创等各种合规要求,美国有其各行业的合规标准,欧洲则有 GDPR 等众多合规规定。在人员管理上,对于创业企业来说,一开始在目标国家必须有创始人或联合创始人亲自坐镇,普通员工很难调动公司资源去开拓当地市场。

因此,我们无法一开始就全面开展全球化业务。以 Dify 为例,其创始人也需要频繁往返于中美之间。一般来说,对于面向消费者的产品,在一个国家从 0 到 1 的过程可能需要两年左右;而对于面向企业的产品,深耕一个国家的市场则需要两到四年。这就意味着,我们要清楚地认识到,全球化并不是一朝一夕就能实现的,需要投入大量的时间和精力。

在全球化企业的发展路径上,我认为主要有两条路径可选。第一条路径是先从中国市场做起,然后逐步拓展到东南亚、日本、欧洲,最后进入美国市场。第二条路径则是反过来,先从美国、欧洲、日本、东南亚市场入手,最后再进入中国市场。

为什么只有这两条路径呢?因为在创业初期,我们只能选择一个国家作为起点,而这个国家的市场必须足够大,机会足够多,且有足够多的增长空间。在全球范围内,目前只有美国和中国这两个国家的市场符合这样的条件。

尽管日本和欧洲市场看似富有潜力,但它们都有其特殊性。日本市场与美国和中国截然不同,如果我们的产品一开始只为日本市场定制,那么很可能无法适应美国和中国市场。而欧洲市场大部分客户对新技术的接受程度与北美相近,但其客户群体和市场理解程度不如美国和中国新兴客户群体活跃。

对于创业公司来说,找到早期采用者(earlier adopter)至关重要,这些早期客户需要有广阔的科技视野,能够接受先进技术,并与我们共同迭代产品。

目前,只有美国和中国的客户群体能够满足这样的要求,他们无论是在付费客户还是开源用户层面都处于第一梯队。因此,在选择起点时,我们无需考虑其他国家,因为其他国家在 AI 和数据领域的发展相对滞后于美国和中国。

为什么我们不能在完成中国市场后直接进入美国市场呢?一般来说,中国和美国市场的产品(PMF)之间存在一定的差异,我们需要在完成中国市场后,逐步巩固与海外市场的联系,然后再向美国市场进军。

否则,我们可能会陷入两线作战的困境。相反,如果先从美国市场做起,然后再进入中国市场,又会面临另一种逻辑。美国市场相对而言是一个“简单模式”,资金较为充裕,客户也较为友好。而中国市场则相对复杂,场景更加棘手。

如果在完成美国市场后直接进入中国市场,可能会陷入泥沼,拖慢发展节奏。因此,对于很多创业者来说,完成美国市场后,往往会选择先拓展欧洲、日本、东南亚市场,最后再考虑进入中国市场。

实际上,我们也有过这样的经验教训。一开始,我们试图在中国和美国同时投入资源,但很快发现两边的核心资源都不够,导致 PMF 左右摇摆。

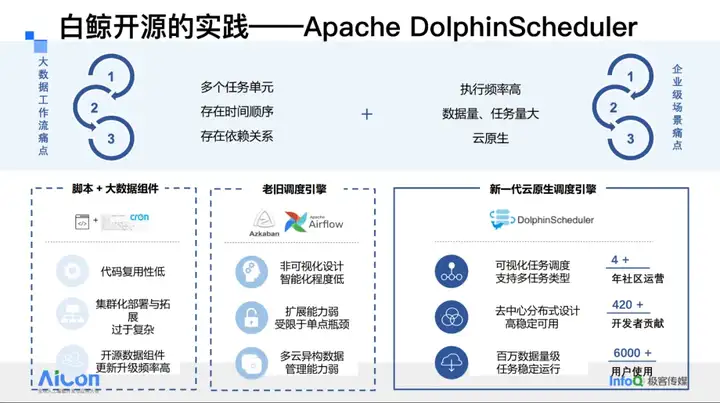

以 Apache DolphinScheduler 为例,在美国,它最大的竞争对手是 Apache Airflow,两者都是做调度的工具。在亚洲,DolphinScheduler 是排名第一的,而在美洲,Airflow 则占据主导地位。为了与 Airflow 竞争,我们试图让 DolphinScheduler 兼容 workflow code,用 Python 生成各种流程,结果却破坏了 DolphinScheduler 原本的优势。

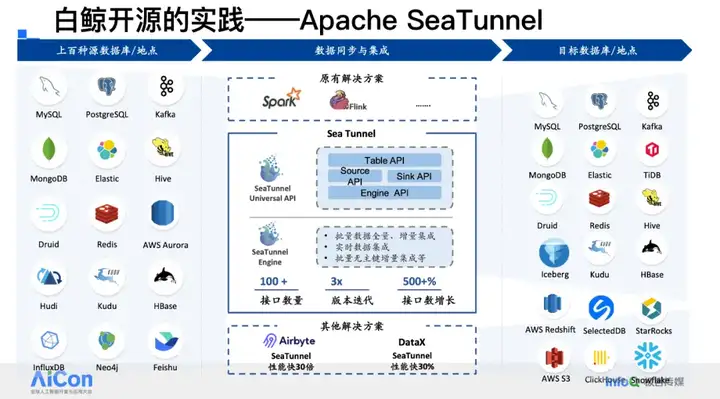

我们投入了大约半年的时间与美国用户接触、交流,导致两线作战反而不如专注于一线。后来,我们在做 Apache SeaTunnel 时,我们吸取了教训,发现如果要做美国市场,亚洲那种拖拉拽的操作方式可能并不适合北美用户,北美用户更倾向于使用代码。

因此,我们在孵化 Apache SeaTunnel 时,完全走了一条代码化的路线,在美国市场成功拿下了像美国最大的商业银行摩根大通等众多用户和客户。这说明在做 PMF 时,我们不能左右摇摆,如果已经采用了亚洲的体系,那么与北美市场就不一样;如果看准了北美市场,就不要兼顾中国市场,因为这两个体系完全不同,必须坚决二选一。

美国市场是一个大投入、大产出的市场,中投入则可能没有产出。我们曾经在美国投入了两三个人的规模来做营销和社区建设,但连续几个季度都没有完成目标。

这并不是他们不努力,而是因为在当地,像 Airflow 等竞争对手的营销人员数量远远超过我们,他们的投入也远高于我们。美国市场是一个非常公平的市场,要想做好,投入必须足够。如果只是小投入,那么可能就像没有投入一样,还不如在中国远程操作。

以 TiDB 为例,它在美国市场扎根了 4 年,最初也是顺手做,后来发现不行,于是加大投入,从不到十个人增加到几十个人,现在接近 100 人,市场才逐渐起来。

因此,美国市场是一个需要全身心投入的市场,而不是可以顺手做的地方。如果投入 10 个人以内,我感觉都很难有产出,小投入基本等同于没有投入。这就是我们当初双线作战的教训。

毛主席曾说过:“集中优势兵力,各个歼灭敌人。”这句话在商业竞争中同样适用。在特定的领域内,我们必须确保自己的资源投入要超过竞争对手,这样才能在激烈的市场竞争中脱颖而出,取得突破。

以中国市场为例,许多企业都在这里扎根发展。在美国也一样,美国的 ToB 市场前景广阔,潜力巨大。每一个 ToB 市场的竞争都非常激烈,投入成本也不菲。

如果你想在这个市场中分得一杯羹,就必须与竞争对手在资源投入上达到对等的水平,甚至要超越他们。只有这样,你才有可能在竞争中占据优势,赢得市场份额。

作为一名中国人,我深知大家内心深处都渴望在国内先闯出一片天地。然而,对于从事软件行业的我们来说,现实情况却并非如此。很多人认为中国软件市场缺乏机会,从客观角度分析,中国软件市场的确还不够成熟。

这不仅体现在投资人的目光中,也体现在与众多海外公司在中国的高管以及国内同行的交流中。大家的共识是,中国软件市场还不够成熟。

从整体收入来看,中国软件市场在全球市场中占比仅为 2% 到 3%。尽管中国拥有庞大的人口基数,看似拥有广阔的市场空间,但从全球化的角度看,以美元计价,中国软件市场的份额微乎其微。

从创业者的角度来看,中国软件市场的特点是“钱少事多”,各种要求层出不穷。

同时,中国客户群体并不庞大,很多人可能觉得这与事实不符,毕竟中国有众多央企和国企。但需要明确的是,央企和国企需要的并非单纯的软件,而是整体解决方案和项目,真正能够转化为纯软件收入的部分非常有限。

在纯软件领域,根据我的经验,一般软件价格不超过 300 万。一旦超过这个价格,就不再是纯软件,而是需要定制、实施和现场服务等。

300 万人民币相当于 40 万美元,在美国和海外市场,40 万美元的购买软件,哪怕是订阅费用都不算高。从全球角度看,中国软件市场的客单价相对较低,且由于软件企业自身软件成熟度不够高,因此客户需求满足度比较低,对应的定制化需求严重。

如果如果是开源软件,那么更是竞争白热化,其他人可能会利用开源版本提供类似服务;如果不开源,其他商业公司会与你竞争价格。此外,国内云厂商还会恶意压价,原本价值几百万的项目,可能会被压到几十万甚至几万。

综合来看,中国软件市场客观上还不够成熟。讲个笑话,有人说在中国做软件,就像在非洲创业做电动车。你费尽心思做出了一辆顶尖的特斯拉,却发现竞争对手全是 90 年代的二手甲壳虫。

这些二手车虽然老旧,但价格便宜,能满足客户需求。而且,非洲没有充电站,全是加油站,整个市场环境与电动车格格不入。这就是中国软件创业的现状。

但事情都有它的两面性,尽管美国市场相对成熟,但并非所有创业者都能轻易进入。美国市场需要大投入、大产出,可能需要比中国市场多几十倍的投入。如果你的融资金额有限,可能无法承担美国市场的成本。中国市场虽然不够成熟,但也有其独特的优势。

首先,中国市场潜力巨大,就像一片未开垦的荒地。如果你的核心技术足够强大,领先全球,那么在中国市场,客户会主动找上门来。在中国,如果能在某个领域做到技术领先,就很容易脱颖而出。

第二,中国市场的竞争相对较小。与美国相比,中国的软件厂商数量有限,大部分厂商核心竞争力不足。如果你的产品足够优秀,在中国市场很容易占据优势。

第三,中国市场还有一个独特的优势,那就是开发者众多且基础水平较高。中国正处于人口红利期,开发者数量庞大,水平也不逊色于海外。开源软件在中国的推广速度极快,远超美国和其他国家。

这为中国软件的发展提供了良好的基础。如果采用开源模式,中国软件企业可以在国内迅速积累用户和开发者,形成强大的社区支持。然后,通过商业版将这些开源项目推向海外市场,形成独特的竞争优势。

第四,中国市场的另一个优势是国家政策的支持。“信创”的存在为国内软件企业提供了保护,使其免受国外成熟软件的冲击。

这为中国软件企业提供了从 0 到 1 的发展机会。中国软件市场就像当年的“井冈山”,虽然条件艰苦,但只要深耕细作,就能成为突破全国市场的第一个站点。

尽管中国软件市场存在诸多不足,但也有其独特的优势。对于创业者来说,中国市场是一个充满挑战和机遇的地方。如果能充分利用中国市场的优势,深耕细作,那么中国软件企业完全有可能在全球市场中占据一席之地。

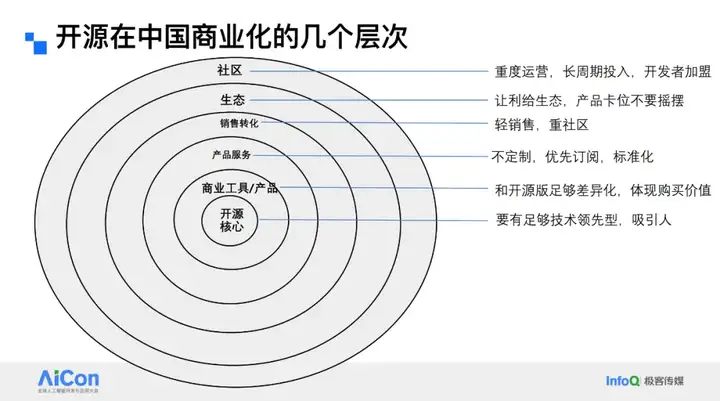

在中国做开源项目,确实有着得天独厚的优势,但要将其成功商业化,却并非易事。这需要在多个层面进行精心布局和长期投入。

开源的核心代码必须是开源的,同时软件本身要足够先进,具有吸引力。以 Dify 和 Deepseek 为例,它们在技术上都具有领先性。然而,作为创业公司,商业模式的选择至关重要。

Dify 的商业模式相对成熟,而 DeepSeek 则与我们的软件商业模式有所不同。在中国市场,如果想取得成功,必须明确区分开源版和商业版,这是我们在实践中总结出的经验。如果开源版和商业版没有足够的差异化,那么在中国市场很难实现商业价值,客户对你的认知和采购意愿也会受到很大影响。

以某数据库厂商为例,早期由于开源版和商业版过于相似,在金融等大型客户中很难获得采购机会。因此,商业版必须与开源版有显著的差异化,这样才能体现其购买价值。

在产品策略上,要优先考虑订阅制和标准化。虽然一开始可能会觉得国内只有互联网和零售客户容易接受订阅制,金融客户则较难,但从长远来看,订阅制是必要的。

因为中国的付费客户数量有限,如果不采用订阅模式,很快就会遇到增长瓶颈。通过订阅制,可以持续地为客户提供价值,同时也能保证公司的收入稳定增长。

在销售策略上,要轻销售重社区。开源模式下,社区的运营和建设至关重要。我们公司就是一个例子,社区运营团队人数是超过销售团队人数的。社区运营的好坏直接关系到产品的成功与否。

通过社区,可以吸引更多的开发者和用户,形成良好的生态系统。销售团队的作用更多是将社区的影响力转化为商业价值,而不是单纯地推销产品。

在中国创业,尤其是做开源项目,要善于让利给生态合作伙伴。产品的定位要明确,不要试图做所有的事情。很多中国软件公司在发展过程中,逐渐变成了集成商,什么都做,结果导致产品边界模糊,竞争力下降。

要专注于自己的核心优势,让合作伙伴来补充其他功能,这样才能形成强大的生态系统。同时,社区的建设是一个长期的过程,需要持续的投入和运营。

一般来说,要经过 3 到 4 年的重度运营,才能将一个社区建设好。通过社区的运营,可以吸引更多的用户和开发者,为产品的商业化打下坚实的基础。

要将开源产品做好,首先定位必须明确,只解决某一类问题。以 Apache SeaTunnel 和 DolphinScheduler 为例,它们的项目边界非常清晰,痛点明确。

如果一个开源项目试图解决所有问题,那么它很可能会失败。明确的产品定位不仅有助于开源项目的成功,也为商业化留下了空间。

例如,我们的两个开源项目分别解决调度和数据同步问题,而商业版则可以将这两个问题合二为一,提供更全面的解决方案。

在产品调性上,要简洁明了。现在很多开源项目都喜欢喊“下一代”“颠覆性”的口号,但实际上,真正成功的产品往往是专注于解决一两个痛点。

比如 Clickhouse,它的核心优势就是“快”,专注于用户行为分析和宽表查询,虽然有很多缺点,但只要把这一件事做到极致,就能取得成功。

DolphinScheduler 的调性是“简单易用,稳定可靠”,SeaTunnel 则是“数据源丰富,性能卓越”。这些简洁明了的调性,让用户能够快速理解和接受产品。

技术大牛和普通开发者都可以通过开源项目取得成功,但更重要的是对开源的理解和坚持。开源项目的发展往往不是一蹴而就的,需要有足够的韧性。同时,要善于借势,比如 Clickhouse 借助用户行为分析的兴起,DolphinScheduler 借助云原生的趋势,SeaTunnel 则是在 Scope 退役和实时数仓兴起的背景下发展起来的。通过借势,可以加速开源项目的成长。

对于出海的开源项目,我强烈建议加入基金会。基金会不仅可以提供产权、贡献和品牌上的中立性,还能为项目赢得国际信任。

对于中国开发者来说,加入全球基金会还有一个额外的优势,那就是可以改变美国市场对产品的认知,从“来自中国”转变为“来自 Apache”或“来自 Linux 基金会”,从而降低商业运作的门槛。

最后,好的产品口碑至关重要。无论是产品本身、团队还是社区,良好的口碑都会随着时间的推移而发酵,吸引更多的用户和合作伙伴。

以 DolphinScheduler 为例,它通过替换 Airflow,借助云原生和可视化的优点,赢得了全球众多知名企业的青睐。SeaTunnel 则通过其强大的 CDC 能力和性能优势,在国内外市场都取得了成功。

通过将开源项目的核心优势做好,再结合商业化的功能,如可视化、信创等,可以将开源用户转化为商业客户,实现从开源到商业化的成功转变。

总之,在中国做开源项目并实现商业化,需要明确的产品定位、差异化的商业策略、长期的社区运营和生态建设,以及对开源精神的深刻理解和坚持。通过这些努力,开源项目不仅可以在国内市场取得成功,还能在国际市场上赢得一席之地。

既然我们选择了 A 路径,从中国出发,逐步拓展到东南亚、日本、欧洲,最后再到美国,那么在到达新加坡时,我收到了两种截然不同的意见。一部分人认为新加坡市场规模太小,不值得投入,毕竟有钱的企业客户数量有限。而另一部分人则坚信新加坡是一个值得深耕的市场,它不仅可以辐射东南亚和日本,还能为软件的全球化奠定基础。那么,这两种观点究竟谁对谁错呢?

经过仔细调研和在新加坡待了一个月左右的时间,我与当地的一些合作伙伴进行了交流,并完成了一些业务订单。我逐渐发现,新加坡确实具有独特的战略价值。

首先,新加坡是东南亚华人的中心枢纽。无论是来自中国还是东南亚其他国家的华人,他们都会定期到新加坡进行交流和活动。因此,在这里可以建立起各种各样的人脉关系。如果我们要在新加坡开展商业化业务,这里无疑是建立代理商体系的理想之地。

通过与当地华人建立联系,他们可以帮我们拓展业务到马来西亚、印尼等周边国家。毕竟,东南亚不是一个单一的国家,而是由多个国家组成,要分别适配每个国家的市场是非常困难的。所以,在新加坡建立一个良好的代理商体系,是一个非常明智的选择。

其次,新加坡可以作为一个 PMF 的据点。在这里,既有美国最先进的 SaaS 服务,也有东南亚上一代的系统。因此,新加坡可以看作是从东南亚到美国的一个过渡点。

在这里进行 PMF 的探索,可以为我们后续进入美国市场打下良好的基础。此外,新加坡对中国的技术相对友好,华人较多,他们对中国的技术持尊重态度,这与日本和美国对中国技术可能存在的敌意形成鲜明对比。

不过,在新加坡开展业务时,我们可能需要建立一个海外公司,打造一个海外品牌,而不是直接使用中国公司的品牌来进行市场推广。

如果我们在进入新加坡之前,已经在中国市场取得了一定的成功,那么在新加坡的推广会更加顺利。新加坡是一个精英经济的代表,他们更倾向于认可那些在中国已经取得成功案例的企业。

而与之相反的是,在美国市场,他们对中国企业的成功案例并不感兴趣。因此,在新加坡和东南亚市场,如果能够将中国市场的成功经验带过去,那么推广起来会相对容易。

而且,新加坡的利润空间和契约精神相对较为专业,无论是代理商还是整个商业体系,都与美国和欧洲接轨。在这里,我们不会遇到像中国市场那样的恶性竞争,利润空间相对稳定。

总的来说,如果先从中国市场出发,再考虑出海,我认为新加坡是一个不错的选择。然而,如果你有足够的资金和资源,我的建议是直接进入美国市场。最后,我想对每一位华人技术创业者说,你们都是这个时代的战士,无论选择哪条道路,都值得尊敬和祝福。

郭炜,担任 Apache 基金会成员、Apache 孵化器导师;曾任 TGO 鲲鹏会北京分会会长;现为中国通信学会开源技术委员会委员、中国软件行业协会智能应用服务分会副主任委员、全球中小企业创业联合会副会长,同时也是 Apache Dolphin Scheduler 项目管理委员会委员、Apache SeaTunnel 导师及 ClickHouse 华人社区发起人。

毕业于北京大学,深耕大数据领域逾 20 年。曾在 IBM 与 Teradata 担任资深架构师,主导大规模数据平台的架构设计与实施;后出任万达电商数据部总经理,统筹数据团队运营与战略;先后担任联想研究院大数据总监、中金大数据架构师及易观 CTO,在大数据前沿技术研究与应用方面取得卓越成果。

所获荣誉包括:2021、2022、2023 年 InfoQ “科技产业化推动者”;2021 年 CSDN “IT 领军人物”;2023 年信通院 “DataOps 专家”;2023 年大数据产业年度趋势人物;2024 中国互联网发展创新与投资大赛一等奖;虎啸中国数字营销十年杰出数字技术奖。兼任光大银行程序大赛评委、中国科协开源大赛评委及 TiDB 黑客马拉松评委等多项评审工作。

首届 AICon 全球人工智能开发与应用大会(深圳站)将于 8 月 22-23 日正式举行!本次大会以 “探索 AI 应用边界” 为主题,聚焦 Agent、多模态、AI 产品设计等热门方向,围绕企业如何通过大模型降低成本、提升经营效率的实际应用案例,邀请来自头部企业、大厂以及明星创业公司的专家,带来一线的大模型实践经验和前沿洞察。一起探索 AI 应用的更多可能,发掘 AI 驱动业务增长的新路径!

文章来自于“InfoQ”,作者“AlCon”。

【开源免费】OWL是一个完全开源免费的通用智能体项目。它可以远程开Ubuntu容器、自动挂载数据、做规划、执行任务,堪称「云端超级打工人」而且做到了开源界GAIA性能天花板,达到了57.7%,超越Huggingface 提出的Open Deep Research 55.15%的表现。

项目地址:GitHub:https://github.com/camel-ai/owl

【开源免费】OpenManus 目前支持在你的电脑上完成很多任务,包括网页浏览,文件操作,写代码等。OpenManus 使用了传统的 ReAct 的模式,这样的优势是基于当前的状态进行决策,上下文和记忆方便管理,无需单独处理。需要注意,Manus 有使用 Plan 进行规划。

项目地址:https://github.com/mannaandpoem/OpenManus

【开源免费】AutoGPT是一个允许用户创建和运行智能体的(AI Agents)项目。用户创建的智能体能够自动执行各种任务,从而让AI有步骤的去解决实际问题。

项目地址:https://github.com/Significant-Gravitas/AutoGPT

【开源免费】MetaGPT是一个“软件开发公司”的智能体项目,只需要输入一句话的老板需求,MetaGPT即可输出用户故事 / 竞品分析 / 需求 / 数据结构 / APIs / 文件等软件开发的相关内容。MetaGPT内置了各种AI角色,包括产品经理 / 架构师 / 项目经理 / 工程师,MetaGPT提供了一个精心调配的软件公司研发全过程的SOP。

项目地址:https://github.com/geekan/MetaGPT/blob/main/docs/README_CN.md