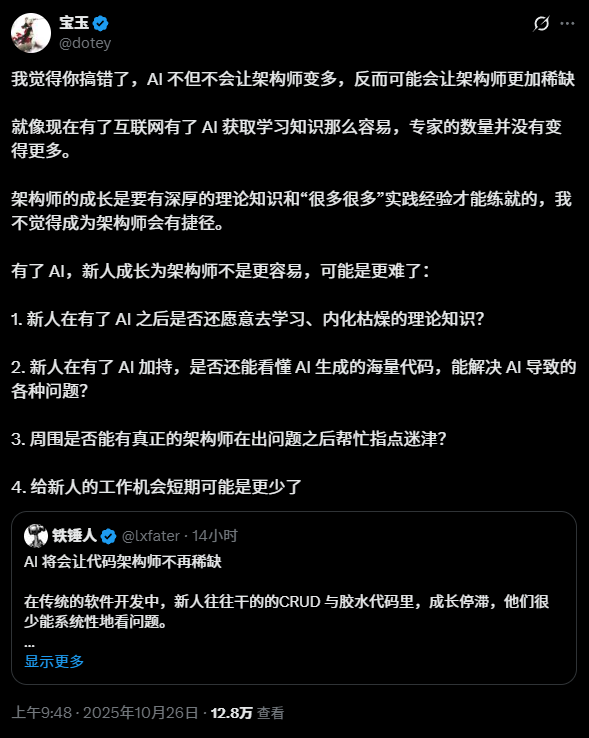

周末看到了宝玉老师的一个帖子,我自己其实有非常强烈的共鸣。

宝玉老师说的是编程,而我在创作这块,其实一直都有相同的观点:

如果你是一个想在某个领域,真正深耕下去,想成为这个领域的专家,那么,在你独立、手动、不借助(或极少借助)AI,完成1000个小时的刻意练习之前,离AI远一点。

当然,如果你只是想用AI应付一下工作,做个PPT,写个周报,或者就是图个乐子,生成点东西发朋友圈,那无所谓,AI就是最好的玩具。

我知道这个观点可能会有些暴论,甚至有点何不食肉糜的感觉。

而且从一个AI博主嘴里说出,可能会非常的奇怪。

毕竟,AI现在太方便了,太强大了,太诱人了,放着这么牛逼的东西不用,非要去吭哧吭哧地,练那些笨功夫,这不是傻吗?

但是周末想了很久,还是决定表达出来。

再说观点之前,我们还是先聊聊,我自己是怎么用AI来辅助创作的。

就直接用写文章这个我自己吃饭的家伙来举例子吧。

我非常坦诚地讲,我现在写的这些文章,是有AI辅助的成分在的。这个比例看具体文章的类型,大概在0%到40%之间波动。

比如写产品评测,就像上周发的Vidu Q2,需要跑大量的case,还得roll作品,感受到底好在哪,烂在哪,这块AI没法替我去体验,几乎帮不上任何忙。

还有写教程也是,像飞书多维表格那个,也是零AI。所有的步骤,所有的截图,所有的坑,都得我自己从头到尾来一遍,AI没法替我去实践,也是几乎帮不上任何忙,这种就是完全的0%。

但比如说,有时候我会分享一些,我自己觉得很有意思的论文,就像之前那篇“你骂AI,它反而更聪明”的,这里面,就会用到一些AI辅助创作了,比例大概在40%左右。

我自己的工作流程一般是这样的:

1. 先把论文深读几遍,形成我自己对这篇论文最核心的观点,比如它牛逼在哪?它反常识在哪?它戳中了我们这个时代的哪个痛点?

2. 再把我的观点,连同论文原文,一起扔给AI(现在几乎都是用Gemini 2.5 Pro),我会让它根据我的观点,去帮我把论文里那些枯燥的技术细节,用更通俗的方式重新组织和介绍一遍。

3. 我有5个不互通的风格不同的对话框,我会让AI给我生成3到5个版本,每个版本大概5000字。因为AI的输出,有随机性,多跑几次,经常能撞出一些我自己都想像不到的表达。

4. 然后,我会把这一共几万字的AI生成内容,从头到尾,通读一遍。

注意,是通读,不是扫读。

5. 最后,我会从这几万字里,挑选出大概几百字我觉得写得不错的、没有事实性错误的、可以用的碎片和句子,塞进我自己那篇2000到3500字的文章框架里。

这大概就是我的工作流。

而复杂一点的论文,比如DeepSeek-OCR的解读,那篇大概就只剩15%~20%了,因为那篇论文确实太新,AI辅助写作事实性错误太多了,只有一些句子和比喻可以用,所以最后是我自己学了大概5个小时(这中间有大量我跟AI的问答和学习,不过跟写作没啥关系),写了大概5个小时,从晚上6点一直干到凌晨4点搞完的。

所以你大概也能看出来,AI在我这里,从来就不是直接帮我写文章的东西。

更像是一个素材库,能快速生成大量围绕着我的观点的文本素材,帮我节省一部分遣词造句的时间。

但写文章的时候,真正核心的工作,AI干不了。

因为观点,只能是我自己的。

比如,9块9的DeepSeek那一篇,把信息差和《北京折叠》联系起来。

比如,把三宫格图和我十年前的P图经历联系起来,来表达人们需要故事的观点。

这些,是AI永远也生成不了的,属于我自己的的,灵魂印记。

没有这个观点,整篇内容就是纯粹的一具空壳。

然后还有那一步非常至关重要的一步,就是选择。

从AI生成的几万字素材里,挑出那几百个字的真正符合我文章气质和节奏的碎片,然后把它们,严丝合缝地嵌进我自己的叙事流里。

这个挑选的过程,跟AI也没有半毛钱关系,只能靠我自己对文字的感觉,对节奏的把控,对我想清晰表达的东西的认知。

而这些,其实最终指向的,就是一个老生常谈的词:

品味。

非常坦诚的讲,我对文字的品味,跟我喜欢的一些大佬比,肯定还是远远不如的,比如大师兄朱炫风骚的文风,比如三九音域的扫读感,比如猫腻的细节功底。

大师兄朱炫的这篇2014年的文章,依旧还是我心中的神文,激励了我很多年。

但是,在AI领域的图文创作这个小山头上,我觉得,我还是多少积累了一点点,关于“什么是好内容”的品味。

毕竟,我写了两年半,写了500多篇文章,我花在这个上面的时间,早就不止1000个小时了。

我大概知道,什么样的标题,能让你在信息流里,能多停留一眼。我也大概知道,什么样的节奏,能让你在地铁的上班路上,可以把这篇文章读完,什么样的比喻,能让一个复杂的技术概念,让对AI感兴趣但是没有什么技术背景的朋友看的明白。

所以,当我面对AI生成的那几万字素材时,我心里,是有一把尺子的。

我知道,哪些句子,是AI在模仿人类,又油腻又空洞,绝对不能用,而哪些表达,是AI偶然撞大运撞出来的,闪着天才的光芒,是改吧改吧就可以塞到我的内容里面的。

在我看来,这些所谓的“知道”,就是品味。

这种品味,不是AI给我的,是我自己,在写废了无数个标题和开头,复盘了无数的数据,在看过无数个评论说“就踏马知道吹的垃圾营销号”之后,一个字一个字,熬出来的。

我们以前,经常用一个有点骂人的词,叫“眼高手低”。

意思是,一个人的眼界(品味)很高,但他自己动手的能力(技能)很差。

但是在AI时代,我感觉,我们很多人,正在进入一个,“眼低手高”的状况。

AI,正在以一种前所未有的方式,极大地拉平了技能(手)的门槛。

一个完全没学过画画的人,用Midjourney和豆包,也能生成一张看起来非常不错的图片。

一个五音不全的人,用Suno、Udio,也能创作出一首听起来还不错的歌。

AI,给了无数人,一种我上我也行的,幻觉。

但这种幻觉,是有代价的。

代价是,我们的眼界(品味),正在被快速地拉低,甚至,固化。

因为当你完全依赖AI去生成结果时,你实际上,是在用AI的品味,来替代你自己的品味。

AI,拉高了创作的下限,但也正在,摧毁你自己创作的上限。

它让太多人,跳过了那个最痛苦,但也最关键的,建立品味的过程。

说真的,我一直觉得,品味的提升,几乎没有捷径。

或者说,可能也有一些捷径,有人生下来就是天才,就学富五车三头六臂,就感觉这人投胎的时候忘了喝孟婆汤。

但这个捷径,不属于绝大多数人。

品味这玩意,真的不是你看几篇教程,学几个Prompt就能学会的。

比如我当初学画画(我是艺术生),高二高三艺考的那两年,真的是画到昏天黑地,早上8点起床开始画素描,下午画水粉,晚上15张速写,画到凌晨睡觉,周而复始。

素描和水粉还有速写的技能其实一点也不重要,重要的是,这背后的光影、配色、人体结构等等。

上了大学以后,学三大构成,学艺术史和美学理论,再加上自己每天看无数的作品,跑去学UI设计、交互设计等等。

那时候,还在QQ空间里,日更自己的垃圾设计练习。。。

那几年,这些种种,我觉得打下了我在设计领域,我自己品味的基石。

我当然不是说自己品味有多好,也不是说你必须经过这么原始的学习教育才能提升你的品味,我当时是十年前,那时候,互联网不这么发达,那时候,也根本没有AI,所以一切都很慢。

我只是想说,在我自己的经验里,品味的提升,就是“看、做、想”的循环。

看,就是沉下心来,去看大量的、真正优秀的作品。

想,就是去分析它们好在哪里,为什么好,我还能怎么优化。

而中间的做,就是你需要亲手去干,不用是AI的方式干。

是需要你,亲自动手,去进行大量笨拙的、充满失败的练习。

你需要自己去调那个颜色,才知道“高级灰”到底是怎么回事。

你需要自己去敲那个代码,才知道为什么优雅简洁的架构值得追求。

你需要自己去写那个句子,改上十遍八遍,才知道“锤炼”这两字的分量。

这个过程,就是“多看,多做,多想”的循环。

格拉德威尔在《异类》里提出过“一万小时定律”,说想成为任何领域的专家,都需要一万小时的锤炼。

在AI时代,这个数字可能会缩短。

因为AI确实能加速看和想的过程。

但是,那个“做”的过程,我觉得依然需要你亲自动手,去感受,去试错,去内化,还是至少需要,1000个小时。

而且,这1000个小时,必须是,几乎完全不依赖AI的1000个小时。

用这1000个小时,去打牢真正的基本功。

比如你是写文章的,那就是你的语感,你的逻辑,你的接叙事节奏,你对热点的敏感度。

如果你是画画的,那就是你的色彩感觉,你的构图能力,你对光影的理解,你对不同风格流派的把握。

这些东西,是你的基本功,是你的心法,它们构成了你的“品味”。

而那些具体的实操软件,比如PS技能、素描技法的研究、怎么打字打得快、用什么牛逼编辑器,都只是你的外功,你的招式,它们构成了你的“技能”。

AI可以帮你快速掌握技能,甚至能帮你自动出招。

比如你让AI画个画,它直接就给你一张成品,你连图层都没见过。

但它,给不了你基本功,给不了你品味。

因为你根本不知道,AI给你的这张图,到底好在哪,坏在哪,还有没有改进的空间。

这时候,学了非常多的Prompt,却可能变成了AI的奴隶,但,永远成不了一个真正的画家,因为你并不知道,什么是“好”,它,又为什么“好”。

写文章,写代码,做音乐,做视频,都是一个道理。

那1000个小时的笨功夫,就是我们建立自己品味体系的锚定。

最后。

我想说,我不是反对用AI,我举双手双脚,支持AI,这是未来十年,最大的潮流,没有之一,这也是我自己,All in的方向。

我只是反对,在你还没有建立起自己的“品味”之前,在那个你想专精的领域里面,过度的依赖AI。

1000小时的“看、做、想”的练习,就是你构建自己品味所需要的时间。

AI是一个极其强大的放大器。

如果你肚子里有货,有自己独特的观点和审美,AI能帮你把这些东西,放大一百倍,一千倍,让你的创作效率和表现力,都产生质的飞跃。

但如果你肚子里是空的,你没有自己的审美,没有自己的判断,AI放大的,就只是你的空洞和苍白。

那生成的,就只是一堆符合平均水平的,毫无特色的。

赛博垃圾。

我也一直说,未来,不是“会用AI”的人淘汰“不会用AI”的人。

而是,“拥有独特品味并懂得如何用AI去放大它”的人,淘汰那些“只把AI当快捷键却没有自己想法”的人。

别怕慢。

先用1000个小时,成为一个真正的人。

再去想,如何成为一个,驾驭AI的神。

在这个快到让人窒息的时代里,慢,或许才是,最快的那条路。

先把你的眼睛磨锋利,再去拿起AI这把最锋利的刀。

那个时候,你才能真正地成为你自己。

真正的神。

文章来自于微信公众号 “数字生命卡兹克”,作者 “数字生命卡兹克”

【开源免费】字节工作流产品扣子两大核心业务:Coze Studio(扣子开发平台)和 Coze Loop(扣子罗盘)全面开源,而且采用的是 Apache 2.0 许可证,支持商用!

项目地址:https://github.com/coze-dev/coze-studio

【开源免费】n8n是一个可以自定义工作流的AI项目,它提供了200个工作节点来帮助用户实现工作流的编排。

项目地址:https://github.com/n8n-io/n8n

在线使用:https://n8n.io/(付费)

【开源免费】DB-GPT是一个AI原生数据应用开发框架,它提供开发多模型管理(SMMF)、Text2SQL效果优化、RAG框架以及优化、Multi-Agents框架协作、AWEL(智能体工作流编排)等多种技术能力,让围绕数据库构建大模型应用更简单、更方便。

项目地址:https://github.com/eosphoros-ai/DB-GPT?tab=readme-ov-file

【开源免费】VectorVein是一个不需要任何编程基础,任何人都能用的AI工作流编辑工具。你可以将复杂的工作分解成多个步骤,并通过VectorVein固定并让AI依次完成。VectorVein是字节coze的平替产品。

项目地址:https://github.com/AndersonBY/vector-vein?tab=readme-ov-file

在线使用:https://vectorvein.ai/(付费)

【开源免费】LangGPT 是一个通过结构化和模板化的方法,编写高质量的AI提示词的开源项目。它可以让任何非专业的用户轻松创建高水平的提示词,进而高质量的帮助用户通过AI解决问题。

项目地址:https://github.com/langgptai/LangGPT/blob/main/README_zh.md

在线使用:https://kimi.moonshot.cn/kimiplus/conpg00t7lagbbsfqkq0