如果这项技术影响到了我,我对此有无发言权?

对一般人而言,洗手实在算不上是什么大事。但对于特定职业的人来说——比如医护人员——洗手却曾经是一件性命攸关的事。

伊格纳茨·菲利普·塞麦尔维斯(Ignaz Philipp Semmelweis)是十九世纪奥匈帝国维也纳总医院的一位助理医生,是消毒程序的早期先驱,被誉为“母亲的救星”。

1846年7月,维也纳总医院有两个产科诊所:第一诊所是医生病房,第二诊所为助产士病房,他在这家医院的第一产科诊所工作。这个时期,分娩还是一件高风险的事情。但奇怪的是,因产褥热而导致的产妇死亡率,前者高达10%,而后者不到4%。根据塞麦尔维斯后来的描述,绝望的妇女们向他跪下乞求不要被送进第一诊所。她们有时甚至故意在街头分娩,也不愿意去医院诊所。

塞麦尔维斯对此感到困惑,但是一直没有找出导致第一诊所如此高死亡率的原因。突破发生在1847年,他的同事雅各布·科莱茨卡 (Jakob Kolletschka) 去世,原因是他在进行尸检时被一名学生的手术刀意外戳伤。科莱茨卡的尸检结果显示,他的病理与死于产褥热的妇女的病理相似。塞麦尔维斯据此推断尸体污染与产褥热之间可能存在联系。

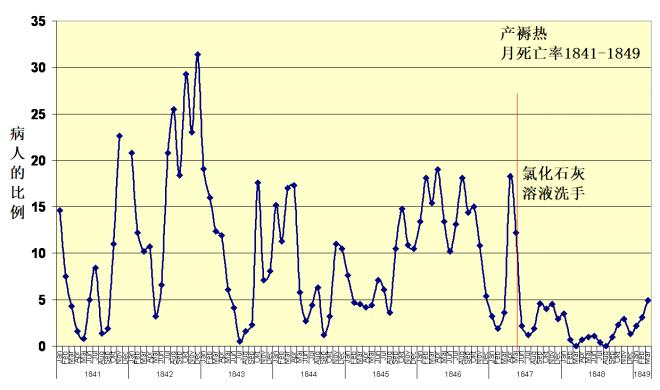

经过分析,塞麦尔维斯大胆假设,从解剖室出来的医生手上带有某种“尸体颗粒”,转移到了第一产科诊所的产妇身上,从而导致死亡。而第二诊所的助产士学生没有参与尸检,也没有接触尸体,所以死亡率要低得多。于是他制定了一项政策,医生要在尸检工作和产妇接生之间使用次氯酸钙溶液洗手。结果立竿见影:在实施新的洗手程序之前,1847年4月的死亡率为18.3%。新程序于5月中旬开始实施,导致死亡率持续降低。之后的1848年中甚至有两个月的死亡率首次降为零。

1841年至1849年维也纳妇产科第一诊所产褥热月死亡率,*注:1847年5月中旬,塞麦尔维斯开始推行次氯酸钙溶液洗手法,产褥热死亡率显著下降,来源:维基百科

尽管塞麦尔维斯的实验取得了明显的效果,但作为一个名不见经传的助理医生,他的建议遭到了当时医学权威们的拒绝。1865年,塞麦尔维斯被诊断为精神崩溃,随后被同事送进精神病院。在那里,他遭到了警卫的殴打。14天后,他死于右手坏疽性伤口。

后来,塞麦尔维斯的理论得到了验证。今天的产妇们,再也不用面临产褥热的死亡威胁了。但是,因洗手而导致细菌感染的问题似乎并没有绝迹。今年年初,当代AI领域的华裔科学家李飞飞出了一本广受好评的自传《我看见的世界》,不经意地透露了这方面的细节。

一次偶然的机会,李飞飞听到某远程医疗护理公司代表介绍:由于医疗护理方面的失误,每年造成美国约10万起死亡事故,当时就懵了。根据美国疾病预防控制中心的建议,“洗手是预防感染传播的最重要手段”。

在经历了170多年的发展之后,洗手依然重要。反复的研究也表明,护理人员不洗手或洗手方法不当仍然是造成医疗环境中疾病传播的重要因素。据估计:

“护理人员在每天巡查的过程中需要洗上百次手, 每换一个病人、 换一项任务, 都需要洗手。而人为错误的频率和性质, 即使在最理想的情况下, 偶尔出错也在所难免。加上轮班时间越来越长,护理人员的压力和疲劳会不断加重,因而导致风险大大增加。最终,一部分错误会导致感染,给患者带来难以想象的痛苦。”

正是从这里,李飞飞想到,是否可以用AI来帮助护理人员减少工作中这种不必要的疏忽和失误?为此,她联合医学界人士启动了一个名为“环境智能”(ambient intelligence)的项目,在两家医院进行试点,目标是“发现手部卫生方面的疏忽,确保不会因为手部卫生而造成患者感染”。

在这一AI项目实施过程中,李飞飞研究团队克服了三个方面的挑战:

一是图像识别的技术问题:如何识别护理人员是否正确地洗手。这需要对人的动作进行识别,这是她之前的工作重心,很快就从体育运动图像库中找到了对策。

二是团队成员招募的问题。由于是一个全新的项目,对博士生来说存在能否及时发表成果的风险。但是最终还是由于AI研究的吸引力和项目的诱人前景,吸引到了一批优秀研究生参与,组建了团队。

第三个,也是最大的挑战,是数据收集所引致的抵制问题。由于法律责任和个人隐私等考虑,护理人员洗手的数据在医院付诸阙如,必须从零开始收集。当项目组提出要安装医护人员洗手视频监测器时,立刻受到医院和医护人员的强烈抵制。她们称不愿意时刻处于监控之下工作,普遍担心自己的数据会被管理方或其他方面不当利用。

这一问题最终的解决,是通过采用边缘计算技术,在本地设备而非云端处理数据;按照机构审查委员会的准则和严格的法律要求签订严格的契约;以及更为重要的,让护理人员更多地了解研究目标,获得了她们的信任。最终,李飞飞顺利地推进了她的研究项目。

相隔170多年,塞麦尔维斯和李飞飞在推广有关洗手的创新项目上存在的差异是显著的。但是在这失败与成功的背后,我们可以看出,一项创新是否能得到成功推广,绝不仅仅是技术问题,最终一定要回到社会因素上。

在塞麦尔维斯案例中,他只是一个小人物,在当时的权威看来,他是一个挑战者和威胁。他们不是静下心来思考洗手是否对病人有利,进行深度调研、实验和反思,而是感觉到他们的尊严受到了侵犯。反过来,他们将直言的塞麦尔维斯迫害致死。

同时我们还发现,这场博弈完全忽略了重要的第三方,即产妇的利益。那个年代,她们是一个庞大的沉默人群。面对自己的命运,她们无从选择,只有被摆布的份。

而在李飞飞的案例中,她已经是一个计算机领域的成功人士,合作方也是医学界的权威。在他们的共同努力下,与院方建立起了相互信任的合作关系。但这里也存在一个第三方,即护理人员。面对潜在的隐私侵犯问题,她们能够发出自己的声音,可以说不。因此最终的方案必然照顾到了她们的利益。

由此,我们归纳二者最大的差别,本质是创新治理框架的差异。对于AI这样影响广泛的通用性技术创新而言,治理框架至关重要。

治理框架听上去比较抽象。但通俗地说,就是一个“如果这项技术影响到了我,我对此有无发言权的问题”。这种发言权,既要有相关方的积极争取,更需要反映在立法、媒体监督等多个方面,从制度上得到保障。

由于治理框架的不同,同样的创新行为就具有了不同的意义,从而产生不同的后果。就护理人员的数据收集问题而言,一方面可以用于疾病的防控,有益于护理工作的改善;另一方面也可以由院方用于绩效考评和监控工具。为了实现多赢的结果,需要各方建立起信任关系,照顾到彼此的关切。

所以,李飞飞在其著作中特别强调了尊严和责任的重要性,认为其是以人为本的AI的核心主题。就尊严而言,她认为,“无论是解决数据中的偏见,还是保护医院里的病人,这一切的共同点是我们的技术如何对待人,尤其是如何保护个体的尊严。”这是人工智能最重要的问题。

而对于责任,我们想补充说,最终的决定因素是治理框架,责任与权利必须对等起来。如果某个利益相关方在这场有关“洗手”的创新推广中甚至没有发声的权利,他们何必要负什么责任呢?如果另一个利益相关方只有权利,而无需承担责任,我们还能指望这种所谓的AI创新项目能结出善果吗?

文章来自于“复旦商业知识”,作者“赵付春、于保平”。