今年上半年,“AI歌手Yuri(尤栗)”火爆出圈,到现在全网播放量已经突破了1000万,成为AIGC内容创作界的一匹黑马。这位“虚拟偶像”背后的操盘手,是汗青工作室旗下AI.TALK品牌的创始人、知名内容创作者赵汗青。

7月27日晚,在2025世界人工智能大会(WAIC)期间的“腾讯WAIC之夜”上,赵汗青分享了他对于AIGC内容的冷思考。

“我们不是为了省事才做AI,而是为了找到一些新的可能性”,赵汗青在分享中提到。他的分享中没有提任何的“爆款秘诀”,而是将焦点放在产业的演进角度,面对大模型浪潮时的冷静与行业判断。

“AI不是让你偷懒,而是让人们更挑剔”。 他主张通过“稀缺内容”和“AI辅助创作”打造长期品牌价值,而非仅依赖流量红利。

他提出,真正有价值的内容将越来越依赖于“结构性差异”而非“规模性复制”:“用户会更挑剔,只有在深度和创意层面具备稀缺性、具备长期记忆价值的内容,才有可能穿越算法的周期”。

以下为赵汗青的分享内容实录:

大家好,我是一个用AI做内容、做IP的人,但最近我发现,越来越难跟别人解释清楚我到底在做什么。很多人以为我们是用AI做视频,也有人以为我们是用AI做音乐,但其实都不是完全准确的。

我不知道大家有没有在网上看到一个名字叫“Yuri”的虚拟歌手,她是我们在6月份发布的,也是厂牌孵化的第一个AI原生数字人歌手。

她在6月初发布了一首单曲。截止到我最近两天看的播放数据,全网播放量已经突破了1000万,其中600万来自泛东亚地区(包括日本、韩国),其余400万在中国大陆,还有部分在北美。

当然今天我来不是为了给自己打广告,而是想结合这个案例,聊聊我在做AI内容这两年,所观察和实践中发现的一些商业模式和落地的问题。

先简单介绍一下我自己。我本质上不是做视频出身的,而是来自互联网行业。我在这个行业工作了15年,先后在eBay、阿里、京东等公司任职,相信大家对这些名字都不会陌生。但我并不是工科背景出身,其实我从6岁开始学画画,一直画到大学毕业,所以在我的成长过程中,艺术始终是重要的一部分。

2022年我开始选择自己的创业方向时,我身上带着两个标签:一个是“艺术”,一个是“技术”。我当时就在想,有没有一个项目能把这两个看似不搭界的能力结合起来?结果运气不错,赶上了AIGC的浪潮。它刚好处在“用技术做艺术”的交叉点上,我几乎是毫不犹豫地选择了这个方向。

虚拟歌手“Yuri”

比如我们刚刚提到的虚拟歌手“Yuri”。她的首支单曲,除了作词之外,作曲、编曲、演唱,到视频中的人物与画面,几乎全部由AI原生生成。这首歌的全网播放量很快就突破了千万,对我来说,是一个非常振奋的结果。

更让我兴奋的是,关注“Yuri”的大多数观众其实并不是AI圈的人。他们之所以愿意听、愿意看,不是因为“这是AI做的”,而是因为他们觉得歌好听、角色形象吸引人、视频制作精良。这正是我最希望达到的效果:让普通观众因为作品本身而喜欢它,而不是因为技术背景。

让我感到意外的是,歌曲上线不到半个月,我们就收到了来自一线时尚品牌 The North Face 的合作邀请。这可能是全球首个AI原生数字歌手与国际一线品牌的商业合作案例。更难得的是,对方在合作过程中几乎没有对我们设置任何限制,充分展现了他们对内容与品牌的认可。

我们的厂牌“AI Talk”这两年也做过不少AI视频内容,大家可能在社交平台上也看过一些。2023年,我们上线了第一个作品,并陆续尝试了很多“二创”视频,比如把风格迥异、跨时代的人物组合在一起,去探讨他们之间的对话。这一年,我们主要聚焦的是“对话”系列。

2024年,我们与央视合作,制作了国内第一支将绿幕拍摄与AI生成技术结合的短片。我们邀请了航天员杨利伟、王亚平,并通过AI技术重建了钱学森的形象,整部短片的场景和内容也由AI辅助完成。这部作品甚至在央视AI频道播出,是当年非常具有代表性的融合作品。

到了2025年,我们逐步将重点转向音乐偶像方向。这不是出于刻意规划,而是因为技术的发展带来了新的可能性。每一年,我们所能实现的内容形式,实际上是由技术所决定的:2023年我们只能做访谈;2024年,DiT代表的视频模型爆发,我们可以做一些短片;2025年,音乐生成模型和AI视频技术更加成熟,我们才能深入虚拟偶像这一赛道。

尤其在2023年上半年,我们还处在GPT-3.5的技术范式下,当时市面上几乎没有成熟的AI视频模型可以使用。直到2024年,视频生成模型才真正迎来爆发。进入2025年,我们明显感受到AI在音乐生成、情绪演绎等方面的能力得到了跃升,因此我们也顺势把精力集中在音乐类虚拟偶像IP的打造上。

这几年,我们也收获了不少真人艺人和行业嘉宾的支持,他们愿意来参与我们这样一个小团队打造的AI节目,这对我们来说是很大的鼓舞和认可。

另外,我们与腾讯也有多次合作。第一年就与腾讯科技合作,联合推出了多个基于“AI Talk”的内容产品。当时大家都还处在早期探索阶段,以对谈类节目为主。

截至目前,我们通过AI技术已经打造了约160个人物形象。我们的团队应该算是国内在“高定制化AI数字人内容”领域经验最丰富的一批团队之一。

AI Talk,目前已经是全网最大的一批 AIGC 原创 IP 之一。我们的海内外粉丝总量接近 80 万,单集内容的播放量最高可达2000万。但我们并不认为自己是一家“视频公司”,而是一个真正以 AI 为核心手段,专注于打造原创 IP 的内容孵化团队。

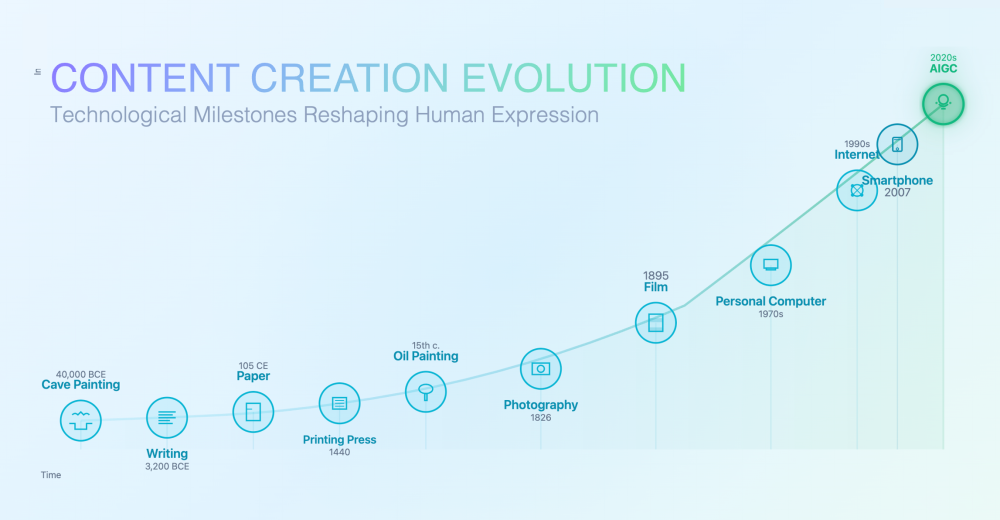

我一直试图用一种更历史性的视角去理解这一波 AI 浪潮。

前不久我让GPT画了一张图,回顾了从人类历史上每一次关键的技术革命对内容生产方式所带来的影响:从印刷术、油画、摄影、电影、个人电脑,到互联网、智能手机,再到当前的AIGC时代。

我是在 2006 年进入互联网行业的,最早做的是电商。那时我刚进 eBay,中国市场很快就被阿里强势击败。到了 2010 年,我又赶上了移动互联网的爆发期,在京东、阿里主导过不少移动端产品和增长相关的工作。对我来说,每一波技术变革,都是一次职业路径的命运转折点。

所以当我在 2022 年决定创业,看到 AI 的到来,我第一反应就是:这一波,和移动互联网完全不同。

移动互联网,是一次“分发革命”。它的红利来自于终端用户数的爆发式增长。比如我 2011 年在京东做移动端产品,只要一个 App 上线,挂着“京东”两个字,不需要任何推广动作,每天自然用户都在增长,因为整个移动设备的用户规模本身就是在快速增长。

而AI不是。它不是新的分发体系,而是一场“生产力革命”。

AI把内容供给的能力,提升到了一个全新的高度。但它并没有带来新的分发渠道。你依然需要把你的 AI 内容,投放到抖音、小红书、B 站等原有平台上去竞争。而这些平台的逻辑,并不天然适配 AI 原生内容。

这就带来了一个根本性的问题:供给侧几乎是无限增长的,但需求侧——也就是用户的注意力——是严格受限的。人每天只有 24 小时,这一点不会被任何技术突破。于是我们迎来了内容的严重内卷。

这也是为什么,现在市面上涌现出了很多所谓“AI视频爆款”,但真正能“出圈”的内容,几乎没有。

这里的“出圈”是指:不仅在AI圈子里传播,还能触达普通用户,在抖音、小红书等平台做到过亿播放,被C端用户广泛接受与认同。但目前,真正做到这点的AI内容非常少。

而且,现在所有的 AI 内容生产系统,几乎都是“端到端”的——也就是说,大家都在追求“一键生成”:点一下按钮,就自动生成一段MV。这类需求非常强烈,我非常理解这种诉求,它对于提升内容的生产效率很有帮助,但其实也会带来很多问题。

比如前几天我们还在测试 Google Flow(谷歌AI 影视创作工具),用户只要输入几个关键词,大约10元人民币就能生成一段短视频,视觉画面、配音、配乐、脚本全都自动完成。创作这件事的门槛已经变得极低,甚至趋近于消失。

也正因如此,我和团队的思路是尽量避开“网络爆款”。不是说这类内容不好,而是它不一定适合我们,我还是想做一些差异化的内容。

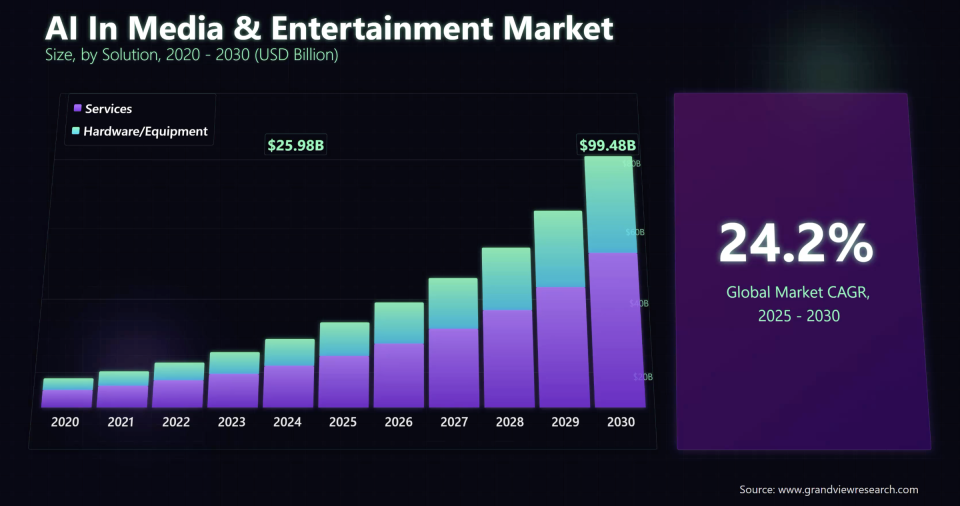

从行业趋势来看,根据美国的研究数据,到 2030 年,AI内容在全球娱乐与媒体产业中的占比将快速上升,市场空间极大。但与此同时,另一个更严峻的问题也会随之而来——内容“过载”。

数据上看,2025年相比1990年,全球每天生产的照片数量增长了100倍;而2024年与2000年相比,视频产量增长了84倍——而这还只是AI大规模应用之前的数据。随着AI介入,生产速度只会更快,甚至呈指数级爆发。

但人的注意力是无法扩容的。每天24小时,永远只有这么多。所以我们看到的趋势,是内容供给持续膨胀,而内容消费却始终是一个存量市场。

所以,在供给迅猛增长而消费依旧有限的背景下,我们再来看看用户端与产业端的表现。

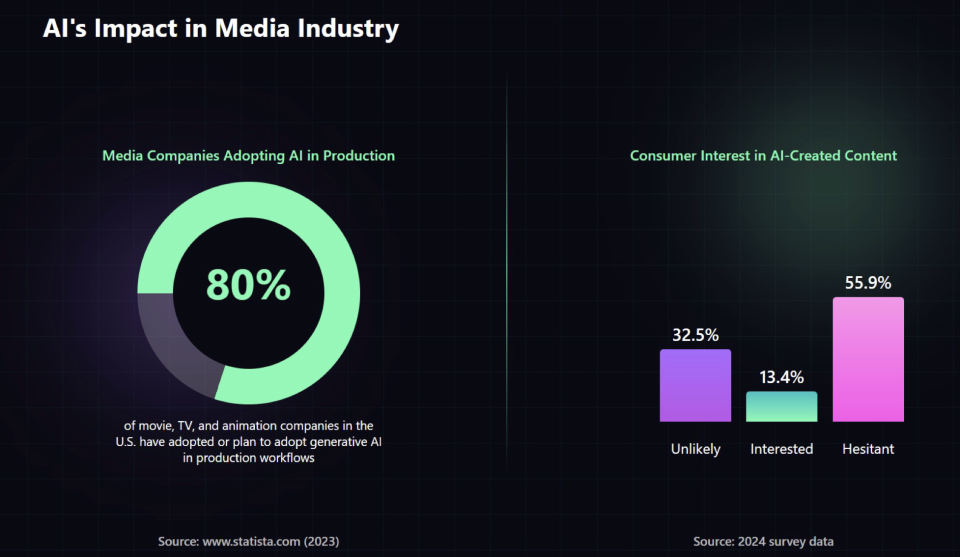

左边这张图是来自美国的一个统计数据:现在大约有80%的媒体公司已经在广告、短片、电影等内容中引入了AI生成技术。但与此同时,用户端的接受度并不高。这个现象我在国内也感受得很明显——C端用户对AI内容的接受程度,远没有我们想象中那么高。

甚至可以说,很多用户对AI内容是有反感情绪的。我们能非常直观地感受到这种不满。当然,也可能是有反感的人更愿意表达,所以声音听起来更响亮。但无论如何,从我们自己的数据直觉来看,AI内容在C端仍处在一个“非主流”或“未共识化”的阶段。

总结下来,这几张图反映出两个非常关键的问题:

第一,内容严重过载。很多创作者一看到新技术就很兴奋,迫不及待要试水。但我真的不太理解他们在兴奋什么。现实情况是,我们正处在一个“注意力经济”极度拥挤的时代,创作热情高涨没错,但最终的受众注意力却是有限且分散的。

第二,现在这个领域的商业共识还没有真正形成。这对我来说反而是好事——如果行业已经有了清晰共识,那可能就没有我们这些小团队的机会了。

在我们看来,未来几年内容市场将逐步分化为两种主要方向:

第一类是“通用型内容”:这类内容追求的是规模效应。比如用AI一键生成的吉卜力风格短片、网络自拍风格的内容、端到端的爆款视频等。

由于 AIGC 拥有低成本、批量生成的能力,这一类内容天然适合追求极致效率和大规模分发,构成了一个以流量驱动为核心的市场。

它不是没有价值,只是它的生产逻辑决定了它更适合平台化、拼效率的商业模式,强调的是“规模效应”。

第二类是“稀缺型内容” :这类内容强调的是创作者与AI协作,不是点个按钮就生成一切,而是将AI作为工具辅助,结合创作者的创意、审美和叙事。

这种内容通常更有深度、艺术性和辨识度,也许整体市场容量不如通用型内容那么大,但单位价值高,用户生命周期更长。

它的核心是“客户LTV”(用户生命周期价值),虽然很难,但有机会做出一些新品牌和新内容。

基于这样的认知,我将当前AI内容产业的生态位划分为三类角色:

1. 工具层

包括各类基础模型、视频生成模型、图像生成模型等,比如Sora、Runway等。这类玩家掌握了内容生成的基础能力,提供“生产力”。

2. 创作者层(Creators)又可以细分为三类:

3. 分发渠道层

包括抖音、B站、YouTube 这类主流短视频平台,流媒体平台,线下影院,甚至是还未充分成熟的“新渠道”。所谓新渠道,可能是AI游戏、交互式视频、沉浸式体验等新型内容形式,今天就不展开讲了。

在这三层结构中,每一类参与者都可以构建自己的商业模式。关键是,要清晰地知道自己在哪一层,适合做哪一类内容。

举个例子,如果你是一个独立创作者,我一般不建议你轻易进入“通用型内容”这条赛道。为什么?因为这是一条典型的“规模经济赛道”。

这就像我当年在京东做电商,利润率可能不高,但凭借庞大的订单规模,照样可以盈利——先赔钱做市场,后续靠LTV收回,这是那个时代常见的打法。

但在AI内容创作领域,逻辑完全不同。因为“端到端生成”降低了创作门槛,几乎任何人都可以做出看起来“差不多”的内容,最终拼的是效率、甚至是流量的投放。在这种情况下,小团队去卷规模,极容易被耗死。

AI Talk一直坚持的,是做“AI辅助创作”型内容。我们更依赖创意判断、美学判断、策划能力。虽然这类内容不容易,但它有可能沉淀IP、建立品牌认知,也有机会把商业模式转向C端,获得较高的用户LTV(用户生命周期价值),这是我们希望走的路径。

关于大模型、工具、分发渠道这些深层话题,今天我就不展开讲了。毕竟我不在这些岗位上,讲得太多反而容易显得偏颇。但站在一个创作者和IP运营者的角度,我想谈一件非常具体的事情:技术真的进步太快了。

还记得我们在 2022 年刚开始使用 Midjourney 的时候,想生成一张写实风格的图像,结果出来的却像毕加索画的印象派作品,完全不是我们要的感觉。但到了现在,仅仅两年过去,我昨天晚上随手跑了一张图,用时三四分钟,就可以生成接近商用级别的写实人像。这种技术上的飞跃,真的是肉眼可见。

所以很多人也经常会问我这样一个问题:“汗青,你们现在做的内容确实很酷。但随着AI模型端到端生成能力越来越强,会不会有一天,别人只需要一个按钮,就能生成跟你们一样的内容?那你们现在做的事,是不是就没有意义了?”

我自己的想法是:可能有点“杞人忧天”了。

当AI真正具备“端到端生成高质量内容”的能力时,恰恰意味着整个社会的内容审美和质量门槛也会同步拔高。

老百姓不会因为 AI 能自动生成内容,就满足于“差不多就行”。他们只会更挑剔、更期待。今天能打动人的内容,到了明天就可能显得廉价和平庸,消费者的标准是不会止步的。

这就像电商的送货速度,06年我们觉得几天送达就很快了,之后是隔日达、当日达,现在呢?30分钟万物可达。

用户的需求上限是不断提升的。

AI 也是一样。它让你一分钟可以做出过去一个小时的内容,但不会因此让你省出 59 分钟去休息。现实是,你会把那 59 分钟拿来产出更多内容,或者做更复杂的创意表达。换句话说:AI 提升的不是幸福感,而是效率的上限。

所以我的判断是:“稀缺内容”“精品内容”在未来仍然会长期存在,并且更加重要。只要用户对内容还有判断力、还有感受能力,他们就会对差异化、有质感、有灵魂的内容保持需求。

所以说实话我们有时也焦虑,但仔细想想着急也没用,真正适合AI生成式内容的载体和形式可能都还没完全被寻找到,事情也许依然处在早期状态。所以这个阶段我们不着急给自己下定义。

最后,我想总结一下我自己对AI内容商业化的三个思考:

第一,稀缺性也许是核心。 差异化、审美感、难以复制的独特内容可能比以前更有竞争力

第二,重新思考“规模效应”。 这个概念所处的环境和移动互联网兴起时似乎完全不一样了。

第三,找准自己的角色和定位。 无论是做通用市场还是做稀缺市场,都有很多机会。关键是知道自己在做什么。

我想引用乔布斯在他创业早期说过的一句话,来做今天这段分享的结尾:“技术是人类大脑的思维单车(bicycle for the mind)。”我觉得这句话放在 AIGC 内容创作上,非常准确。

AI 不是为了取代人类,它也不是来让你偷懒的工具。它是用来让你的创造力更强,让你能更轻、更快地创造出那些曾经难以实现的东西。

我们做AI,不是为了“省事”,而是为了突破内容表达的边界、认知的边界,甚至是想象力的边界,希望在座的每一个人,都能骑上属于自己的那辆“思维单车”,在AI时代,找到真正属于自己的方向。

文章来自于微信公众号“腾讯科技”,作者是“海伦”。

【开源免费】Fay开源数字人框架是一个AI数字人项目,该项目可以帮你实现“线上线下的数字人销售员”,

“一个人机交互的数字人助理”或者是一个一个可以自主决策、主动联系管理员的智能体数字人。

项目地址:https://github.com/xszyou/Fay

【开源免费】VideoChat是一个开源数字人实时对话,该项目支持支持语音输入和实时对话,数字人形象可自定义等功能,首次对话延迟低至3s。

项目地址:https://github.com/Henry-23/VideoChat

在线体验:https://www.modelscope.cn/studios/AI-ModelScope/video_chat

【开源免费】Streamer-Sales 销冠是一个AI直播卖货大模型。该模型具备AI生成直播文案,生成数字人形象进行直播,并通过RAG技术对现有数据进行寻找后实时回答用户问题等AI直播卖货的所有功能。

项目地址:https://github.com/PeterH0323/Streamer-Sales