如何让 AI的生成能力涌现?一个摆在头部玩家面前的新问题。

今天的朋友圈,被一款叫「灵光」的APP刷屏了。

了解了一下,这是一款来自蚂蚁集团的AI 应用,定位是面向普通人的零门槛全模态 AI 助手,还可以自然语言30秒生成可互动的小应用。这让我想到了还在预热,这周即将发布的Gemini3.0,一句话生成操作系统,这都给了我们一个无限想象力的画面。未来,AI生成的边界是什么?

今年以来, AI 助手领域有个明显的课题:如何让 AI的生成能力涌现。

从 OpenAI、谷歌,到国内的豆包、阿里千问,涌现了很多新产品,如今,AI的能力卷到帮你做网页、做视频都显得有些平常。各个头部公司,不仅在尝试用简洁聪明的AI 助⼿,替代操作复杂的传统应用,更在探索更多的可能性。

我决定也从这个标准切入,测试灵光APP的产品涌现能力。

第一步先登录,登录页面非常极简,灵光的Slogan:让复杂,变简单。

什么是复杂的?又要怎样变简单呢?

灵光有三大基础功能:灵光对话、灵光开眼、灵光闪应用。

对话,是作为AI 助⼿非常基础,但又很关键的功能。

我最近老在b站刷到恐龙科普视频,于是想到一个非常适合拷打灵光对话能力的问题:

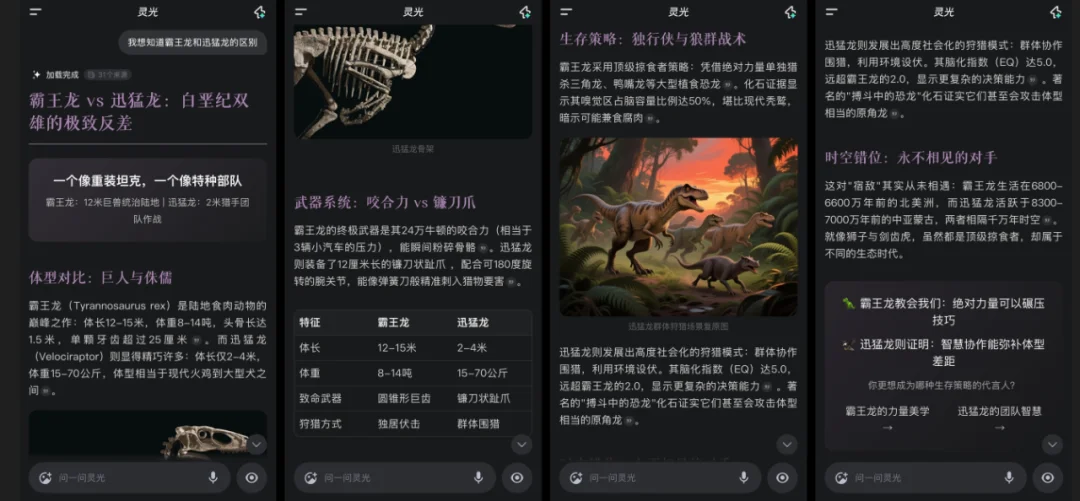

霸王龙和迅猛龙的区别是什么?

灵光的反应速度不错,两秒钟后,开始输出,不到十秒钟“交卷”。

对比过多家产品,灵光给出的答案有个特点:字数不多但总结能力很强。

在各种极繁的互联网信息中,这种⾼度提炼的能力我自己非常喜欢。

比如前面的问题中,把霸王龙比作重装坦克,迅猛龙比作特种部队这个总结非常巧妙,一下就把二者体型,咬合力,群居和独行的生活习性给高度概括了。

另外,灵光会主动穿插图片,图文并茂地给出回答。

我查了一下,这是灵光对话的特点之一,不仅能⽣成插图,把一些抽象复杂的知识化繁为简,直观呈现为图像或动画。

于是我继续让它给我解释霸王龙,并且以3D的形象展示,结果它既给出了形象,又科学还原了细节:

和市面上很多生成方式不同,灵光这种图文穿插的对话,特别适合快速研究、做科学启蒙等。

从技术层面看,灵光是首个实现了全代码生成的多模态内容输出,以代码为核心生成方式,实时构建结构化、个性化的可交互的答案。

这样,才能做到图文并茂,甚至还能生成3D模型、地图。

灵光开启了一种全新的信息交互方式,怪不得网友评价“杭州年初有 DeepSeek,年末有灵光”。

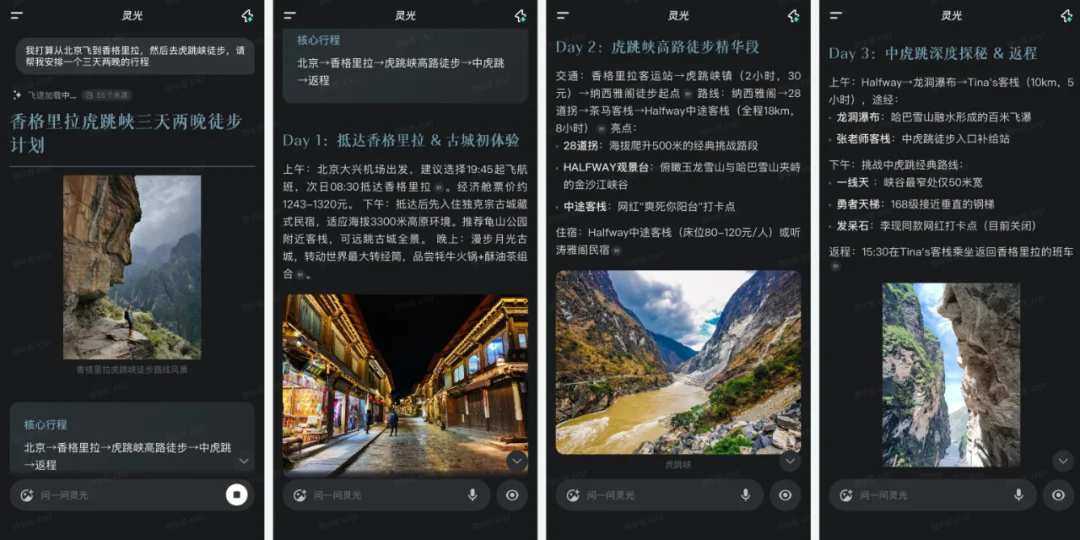

我接着问灵光,我这周末想从北京出发,去虎跳峡徒步,请帮我规划一个三天两晚的行程,于是我得到了这个答案。

它给出的路线和行程安排,基本上已经不输高定旅游团的路书了,连带着图片和打卡点,并且连各种住宿,饮食细节都考虑在内。

甚至还列出了各种费用和穿着提醒。

只能说,它作为 AI 助⼿,它的规划能力,已经做到非常详尽的程度了。并且这些所有的内容,都是基于一句话指令,就能触发一整套行动,这一点非常重要。

除了对话,AI 还有什么生成方式?

我觉得灵光闪应用给了行业一个答案。

按照蚂蚁官方的说法,只需要30秒,通过灵光闪应用,用户就能⽣成一个可交互的应⽤。

基于我之前的经验,搭建一个APP,首先要跟产品经理和设计同事开几天几夜的会,得到一个APP原型图,接着让建模同事渲染模型,再找前端后端同事搭网页框架,最后加上优化代码测试上线,前前后后可能得几十个人几个月时间。

虽然现在 AI Coding 很厉害,但大部分 AI Coding 模型,依旧对使用者有代码能力的要求。

而现在灵光闪应⽤,在0 代码的前提下,30秒就能手搓一个出来,我尝试了一下让它建一个太阳系的科普小应用。

创建完应用后,我发现它还能随时更改调整,并且提示我可以加入彗星特效,我果断答应。它不仅给你实现了代码,还免费给你上UI设计。

非常顺利,紧接着我又尝试了不同的小应用,比如设计一个解压游戏。

没过一小会,就手搓成功玩起来了。

不止如此,还能生成一个放各种星型烟花的应用,一个帮助打工人放松眼睛的应用,甚至是低脂饮食减肥闪应⽤,电子木鱼闪应⽤,以及翻译工具和故事书等闪应⽤。

当我开始玩上了灵光闪应用,我意识到,我对这个APP的开发程度,还不足百分之一。

之所以可玩性如此高,是因为灵光闪应用是对话式、0 代码的 AI Coding 应⽤,⽆需代码 IDE,也⽆需离开对话框进⾏编程任务,就能完成一个应用。

它的速度,对⽐其他低代码产品,快出了⼏个数量级。我测试了一下,生成一个应用的时间,基本能控制在30秒左右。

和市面上大部分小应用不同,灵光生成的应用,不只是静态的前端页面,而是可直接调用大模型等后端能力的轻量级应用。

我试了一下,用灵光搭建了一个翻译小工具,不仅能真实使用的,还能实时输入实时翻译。如果给孩子搓一个一个故事书闪应用,它就能自己写故事自己朗读,完全替代了故事机。

这些应用具备完整的前后端逻辑,实际上是拓宽了可实现的场景边界,让灵光闪应用功能不仅能展示结果,更能实时与外部进行交互。

后期,很难想象大家会用灵光闪应用开发出什么应用,毕竟网友的脑洞有多大,也许灵光的开发者们根本想不到。

但灵光闪应⽤的出现,是一件很有意义的事,原先普通人跟专业开发者之间是有壁的,复杂的代码能力和建模能力难住了普通人,但在AI 时代,普通人通过一些类似灵光这样的工具,也能⼿搓应用。

不仅满⾜普通⼈做开发的好奇⼼、创作欲、分享欲,让“⼈⼈都能成为产品经理”。这种铲平了 AI Coding 的⻔槛,推动AI 平权的尝试,非常有意义。

除了灵光对话和闪应用,还有一个功能:

灵光开眼

这个功能,在主页面底部最容易触达的位置,是灵光APP的一个想象力很大的功能。

我在使用过程中发现,它不止是手机里简单的扫一扫或者图片识别,而是一个内置的“AGI相机”。

我打开灵光开眼,对着窗台随便举着拍摄,无意间它帮我解开了困惑已久的谜题,那就是窗台上同事养的水培植物到底是什么品种。

然后,我又举着手机在办公室里体验,有了不少意外发现,比如被同事种草很久的取暖神器的品牌型号,办公桌上手办小人的名字,甚至连实习生穿的大衣品牌都识别出来了。

总之,带给我一种感受,打开灵光开眼,对着现实世界中的任何物体、场景或文字时,就会有一些新的发现。

有时候它能科普某个植物,某段文字的来历,或者某个机械结构,路过一家店,拍个招牌就能问它历史、特色,有一种感受,它会主动去“读懂”你眼前所见的一切。

这种“拍摄即问,实时回答”的体验,让我觉得体验感非常流畅。

前面的灵光对话,必须要你主动去跟它沟通提问,而灵光开眼,就像是一个导游,一个老师,带着你主动去探索你看到的一切。

这种探索感,会带给用户一种全新的交互感受。它除了能解释这是什么,还能获取“为什么”、“怎么⽤”等等延展知识。

此外,面对学生或者学术研究者,这个功能还能够做到 “快速研究”,即使是冗长的文件、报告或学术文章,也能快速帮你整理出核心要点,把复杂的概念清晰明了地呈现给你。

除了“解释世间万物”外,灵光开眼还有另一个非常不错的体验:⾃由创作功能。

当打开灵光开眼对着某个场景,它除了能识别外,还能一个“创作”的按钮,点击之后,打开了新大陆。

我将镜头对着办公室的一个羊驼玩偶和一盆虎尾兰。

输入了一句指令“创造一个视频,让羊驼开始吃草”,于是不到五秒钟,得到了一个这样的视频。

⼀句话就能为静态照⽚注⼊鲜活⽣命⼒,这种图生文对于当下的大模型来说,也许不是很难的事情,但在灵光APP里不需要导入图片,输入咒语,门槛很低,加上自然顺滑的流畅感,让用户会非常爱用。

在这些充满脑洞的场景下,我们意识到,对AI 的产品涌现形态,我们还有太多可能性。

大洋彼岸,即将登场的谷歌下一代AI模型Gemini 3.0传出5秒搭一个网站,一句指令构建Windows系统,一键克隆YouTube等等充满想象力的玩法。灵光虽然性能上比不过谷歌Gemini3.0,但是它们都在朝着同一个方向探索,探索生成的边界。灵光的不一样在于,它门槛几乎为零,这就让普通人也能极其容易的用上最新生产力。

每一个产品涌现的新应用,包括灵光APP每一个图文并茂的回答,每一次探索世界的灵光开眼,都让我们意识到,我们正走在创造更多 AI 产品可能性的路上。

就像人类对脑子的开发不足1%那样,我们对灵光APP里的开发不足百分之一,我们通过灵光实现我们的灵光也不足1%。

在未来某个时刻,类似灵光这样的AI 助手,将不再是存在于屏幕另一端的“工具”,而是与你我并肩探索世界的“伙伴”。

文章来自于“AI科技评论”,作者 “齐铖湧”。