大模型如何泛化出多智能体推理能力?清华提出策略游戏自博弈方案MARSHAL

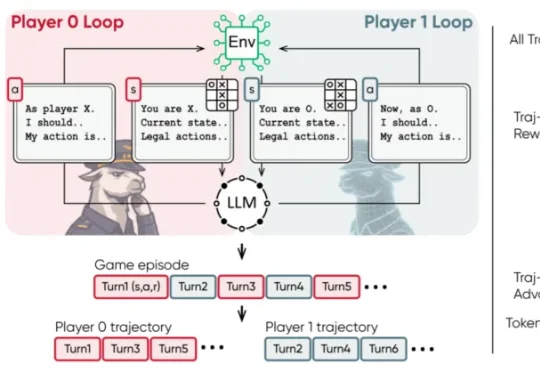

大模型如何泛化出多智能体推理能力?清华提出策略游戏自博弈方案MARSHAL近日,清华大学等机构的研究团队提出了 MARSHAL 框架。该框架利用强化学习,让大模型在策略游戏中进行自博弈(Self-Play)。实验表明,这种多轮、多智能体训练不仅提升了模型在游戏中的博弈决策水

近日,清华大学等机构的研究团队提出了 MARSHAL 框架。该框架利用强化学习,让大模型在策略游戏中进行自博弈(Self-Play)。实验表明,这种多轮、多智能体训练不仅提升了模型在游戏中的博弈决策水

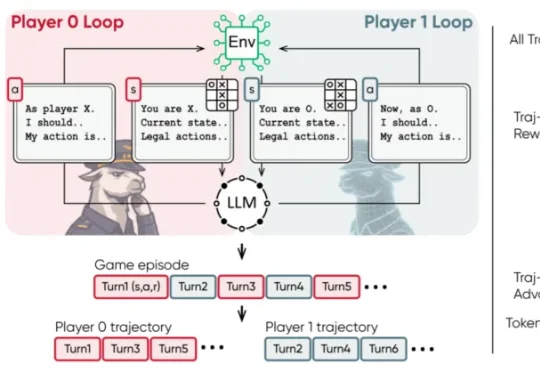

上海AI Lab联合多家机构开源的Yume1.5,针对这一核心难题提出了时空信道联合建模(TSCM),在长视频生成中实现了近似恒定计算成本的全局记忆访问。

CaveAgent的核心思想很简单:与其让LLM费力地去“读”数据的文本快照,不如给它一个如果不手动重启、变量就永远“活着”的 Jupyter Kernel。这项由香港科技大学(HKUST)领衔的研究,为我们展示了一种“Code as Action, State as Memory”的全新可能性。它解决了所有开发过复杂Agent的工程师最头疼的多轮对话中的“失忆”与“漂移”问题。

想知道硅谷的程序员怎么使用AI编程,被2000家公司使用的AI代码审查智能体Greptile基于每月用AI审核的的十亿行代码,发布了AI编程年度报告,揭示了使用AI编程后带来的生产率提升,但对此程序员们却无法感同身受。

借鉴人类联想记忆,嵌套学习让AI在运行中构建抽象结构,超越Transformer的局限。谷歌团队强调:优化器与架构互为上下文,协同进化才能实现真正持续学习。这篇论文或成经典,开启AI从被动训练到主动进化的大门。

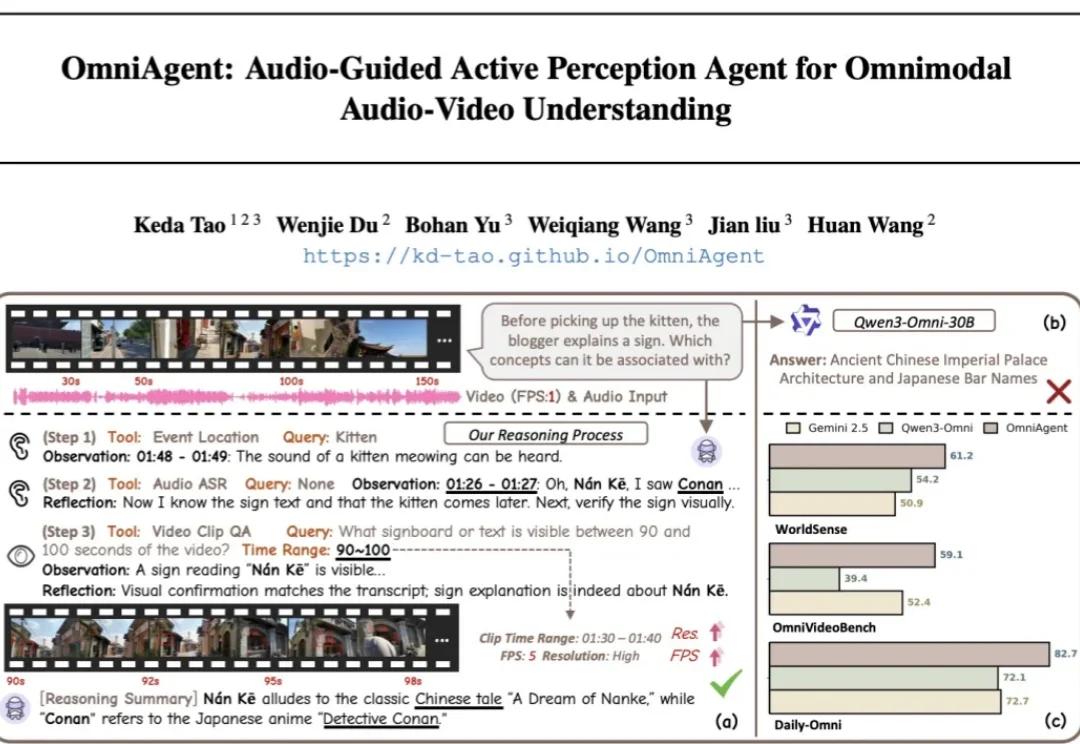

针对端到端全模态大模型(OmniLLMs)在跨模态对齐和细粒度理解上的痛点,浙江大学、西湖大学、蚂蚁集团联合提出 OmniAgent。这是一种基于「音频引导」的主动感知 Agent,通过「思考 - 行动 - 观察 - 反思」闭环,实现了从被动响应到主动探询的范式转变。

最近一年,互联网上各种为RAG赛博哭坟的帖子不胜枚举。

在上期内容发布后 有很多小伙伴都反馈很好用 NotebookLM改不了细节?提示词 V2.0 生成既有质感,又能随意修改文字的完美 PPT

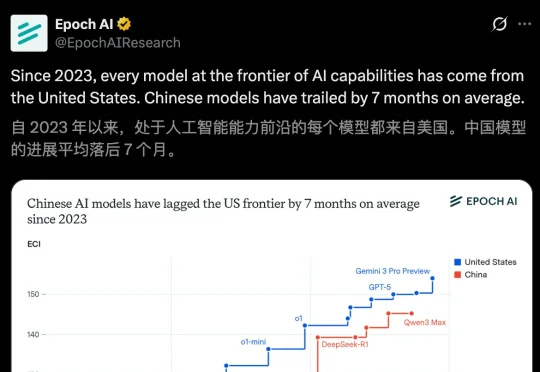

一张来自Epoch AI图表给出了一个冷静却尖锐的结论:中国AI平均落后7个月。一张图揭示真相:自2023年以来,前沿AI全部来自美国!最近,Epoch AI一份报告指出,中国AI模型的进展平均落后于美国7个月——最小差距为4个月,最大差距为14个月。

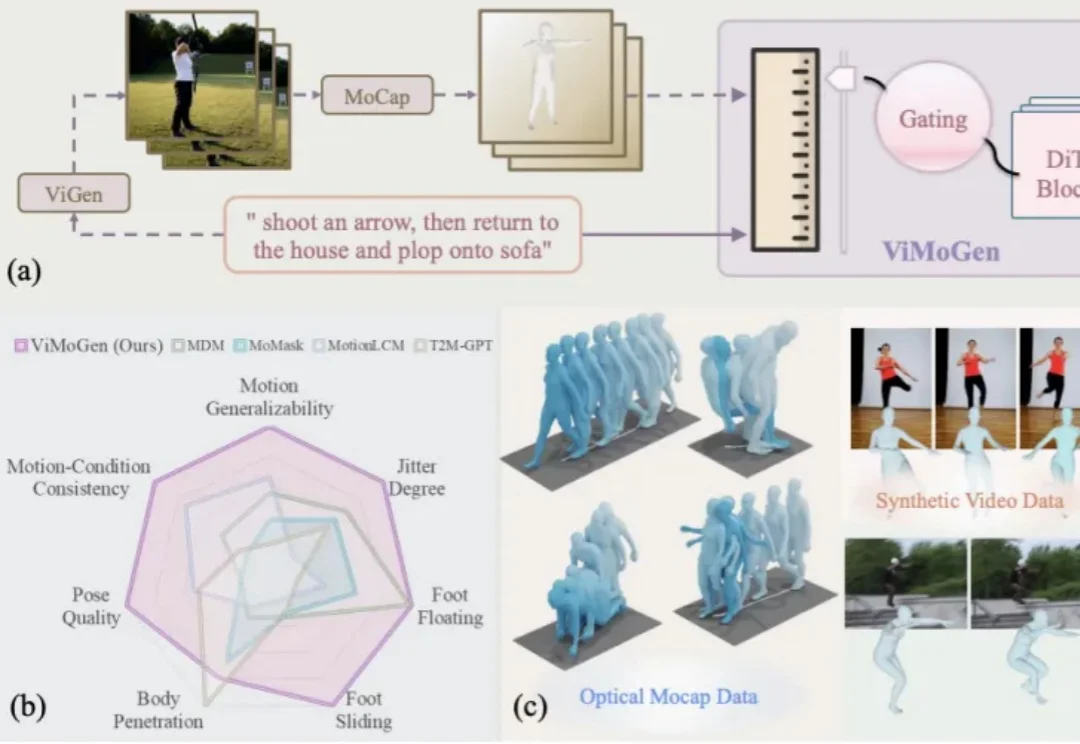

随着 AIGC(Artificial Intelligence Generated Content) 的爆发,我们已经习惯了像 Sora 或 Wan 这样的视频生成模型能够理解「一只宇航员在火星后空翻」这样天马行空的指令。然而,3D 人体动作生成(3D MoGen)领域却稍显滞后。

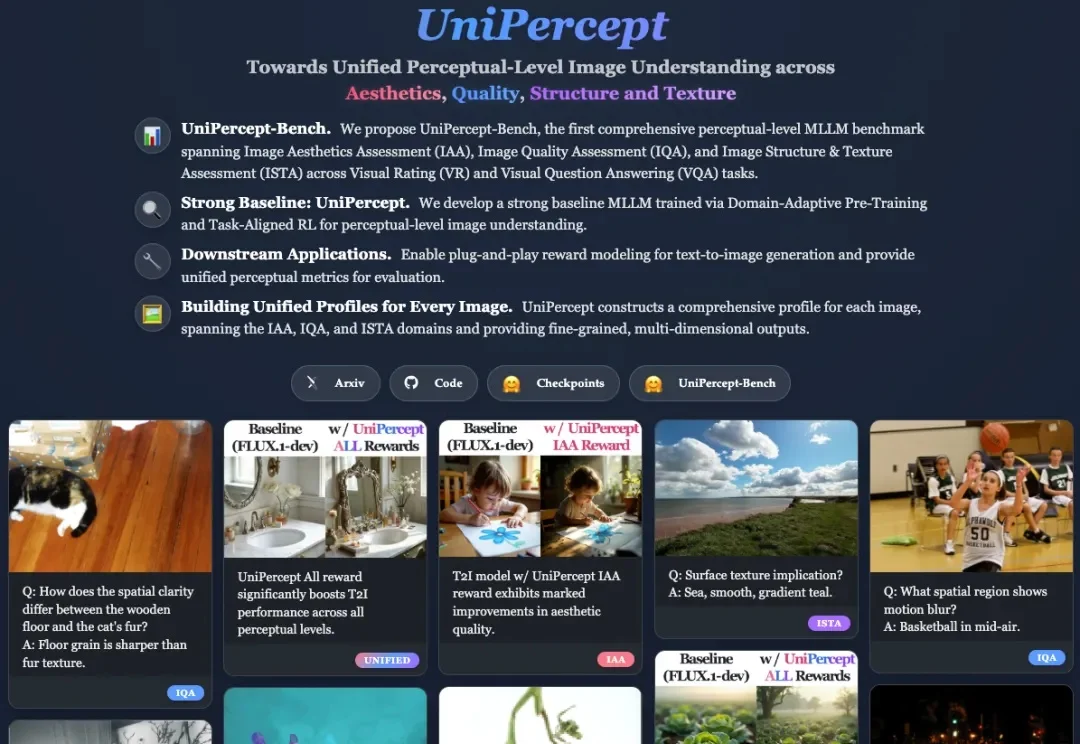

尽管多模态大语言模型(MLLMs)在识别「图中有什么」这一语义层面上取得了巨大进步,但在理解「图像看起来怎么样」这一感知层面上仍显乏力。

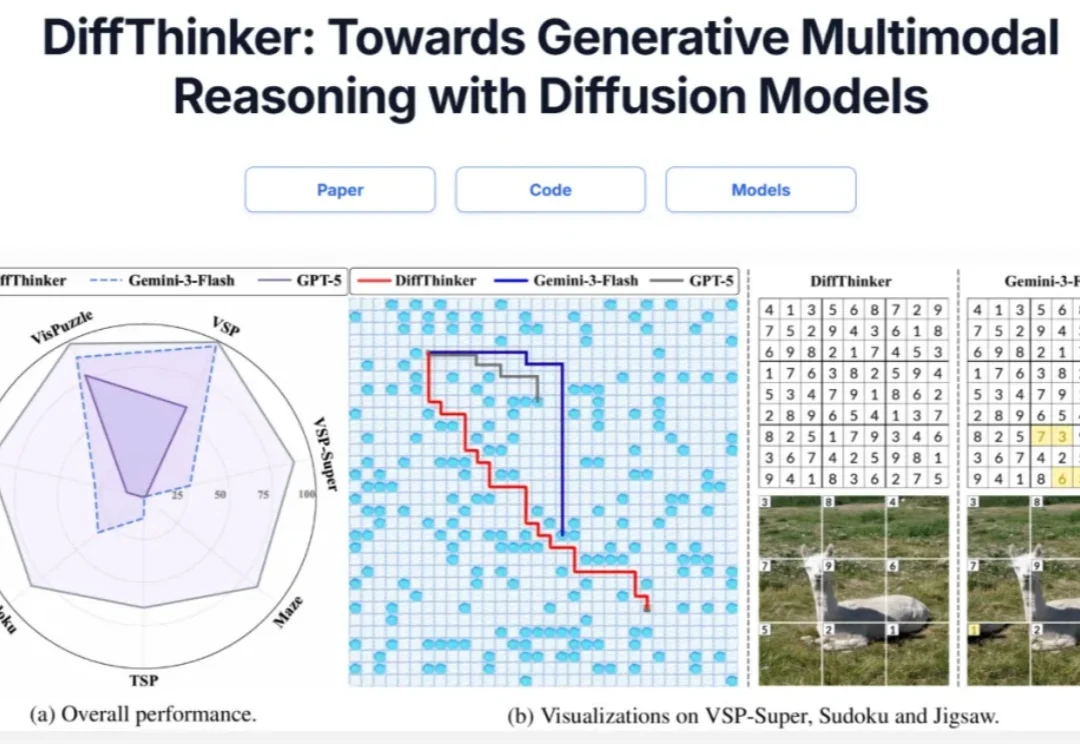

在多模态大模型(MLLMs)领域,思维链(CoT)一直被视为提升推理能力的核心技术。然而,面对复杂的长程、视觉中心任务,这种基于文本生成的推理方式正面临瓶颈:文本难以精确追踪视觉信息的变化。形象地说,模型不知道自己想到哪一步了,对应图像是什么状态。

两天前,DeepSeek悄无声息地把R1的论文更新了,从原来22页「膨胀」到86页。DeepSeek向世界证明:开源不仅能追平闭源,还能教闭源做事!

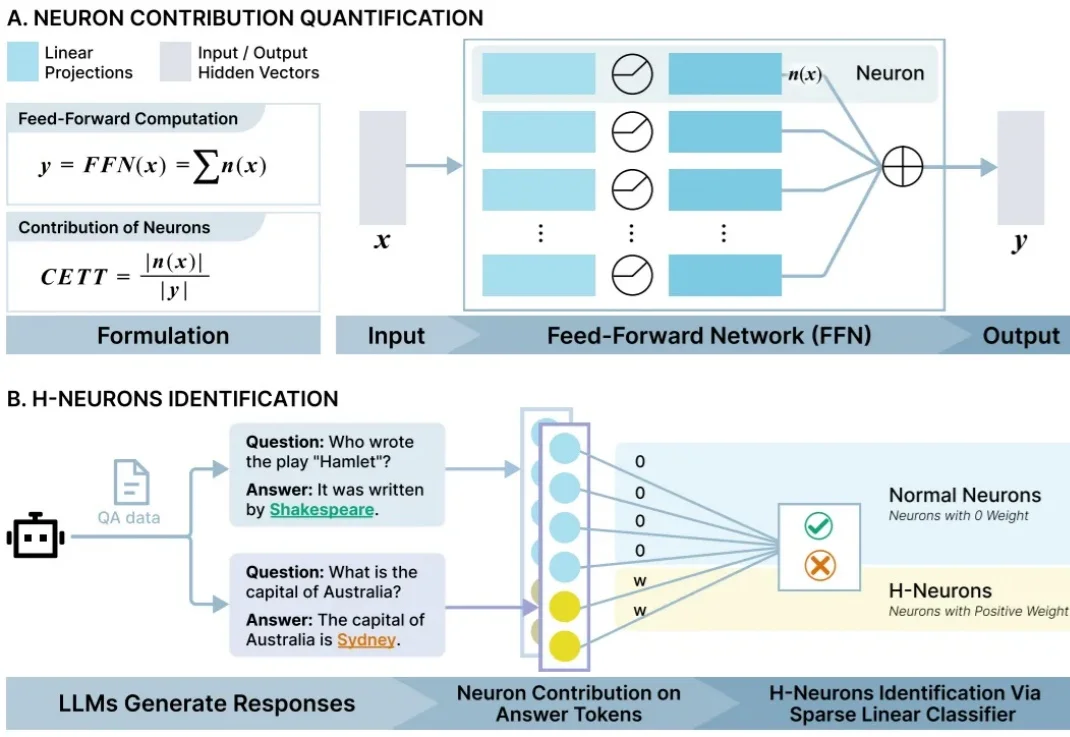

近日,清华大学团队从 AI 里找到了与幻觉产生高度关联的少数“脑细胞”,并给它们起了一个名字 H-神经元(幻觉神经元)。他们发现拨动这些小开关能显著调节 AI 的行为倾向——例如影响它是否会盲目听从错误指令、甚至是否会产生有害回答。

当整个科技圈都在为「谷歌黑魔法」集体高潮时,真相恐给了所有人一记耳光。那套被捧上神坛的「并行验证循环」,不过是社交网络上AI生成的「赛博跳大神」。

FaithLens 模型在忠实性幻觉检测任务上,达到了当前最优效果。

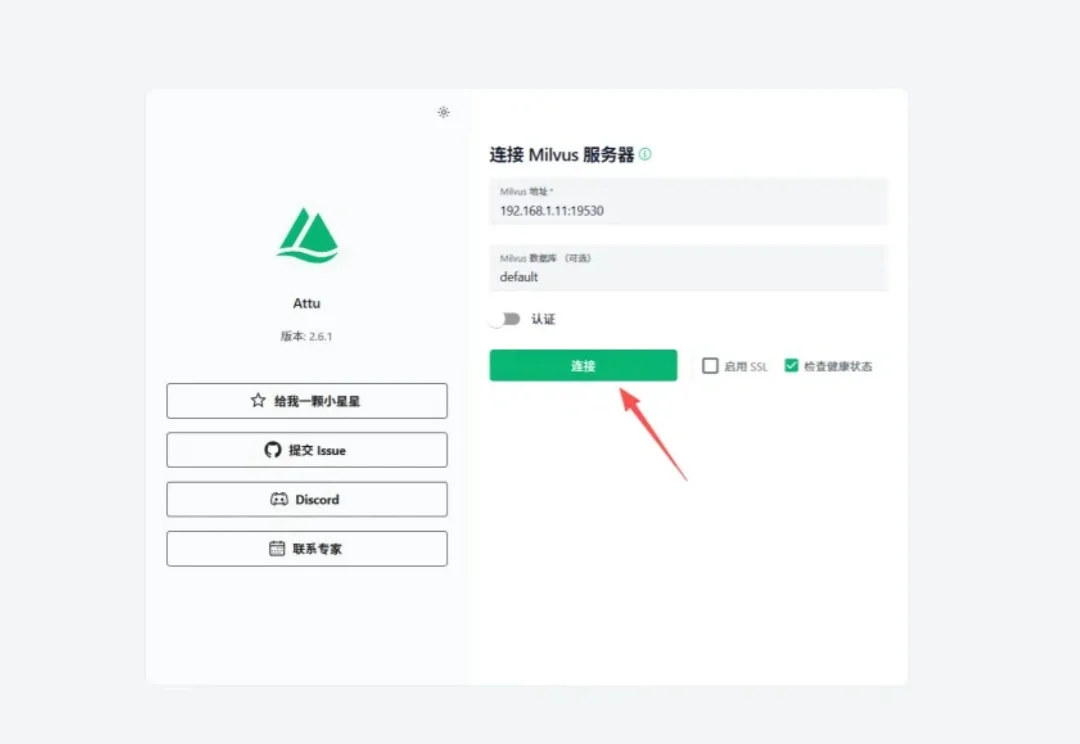

今天在讲Milvus的Attu之前,我们先来唠一段计算机行业的八卦。

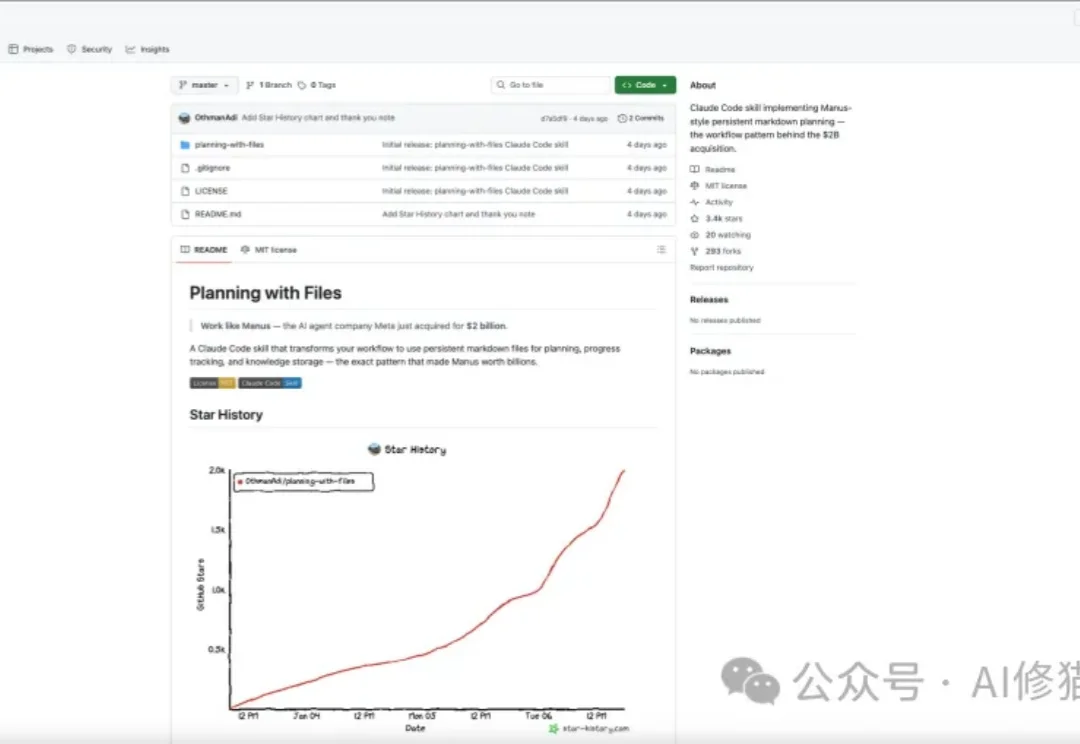

planning-with-files是开源社区最近疯传的一个Skill,发布仅四天收获3.3k star。目前还在持续增长。

当大模型竞争转向后训练,继续为闲置显卡烧钱无异于「慢性自杀」。如今,按Token计费的Serverless模式,彻底终结了算力租赁的暴利时代,让算法工程师真正拥有了定义物理世界的权利。

昨天,Claude Code 的创造者 Boris Cherny 在 X 上发了一条长推,分享了他自己使用 CC 的 13 条私藏技巧,将近 400 万的阅读量,我昨天一睁眼几乎被刷屏了。

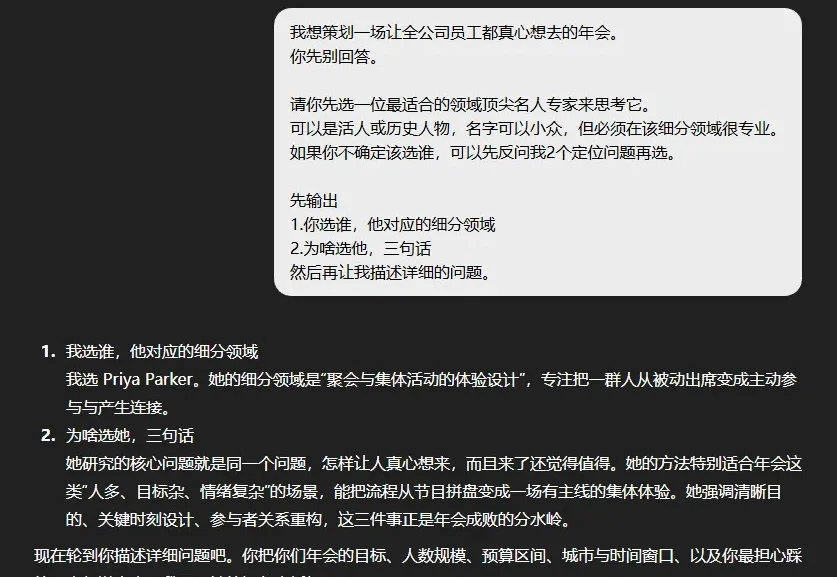

已经2026年了,其实还是看到很多朋友,说不知道怎么能更好的跟AI对话。

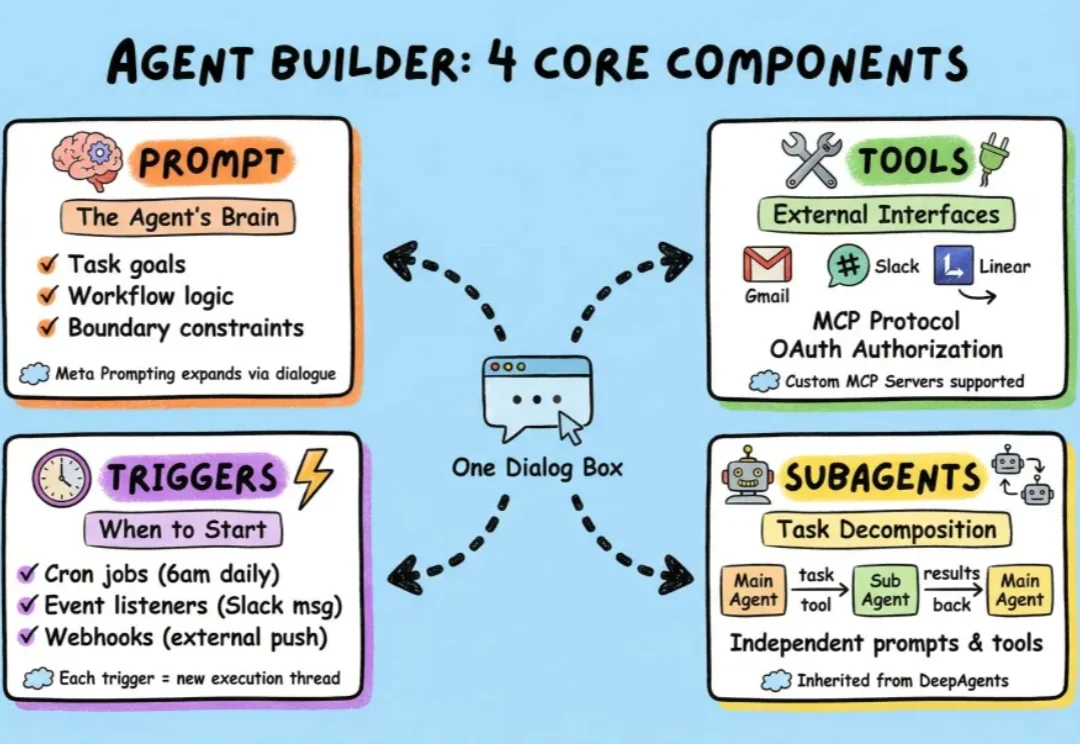

过去一段时间,我们介绍了很多小白入门级的agent框架,也介绍了包括langchain在内的很多专业级agent搭建框架。

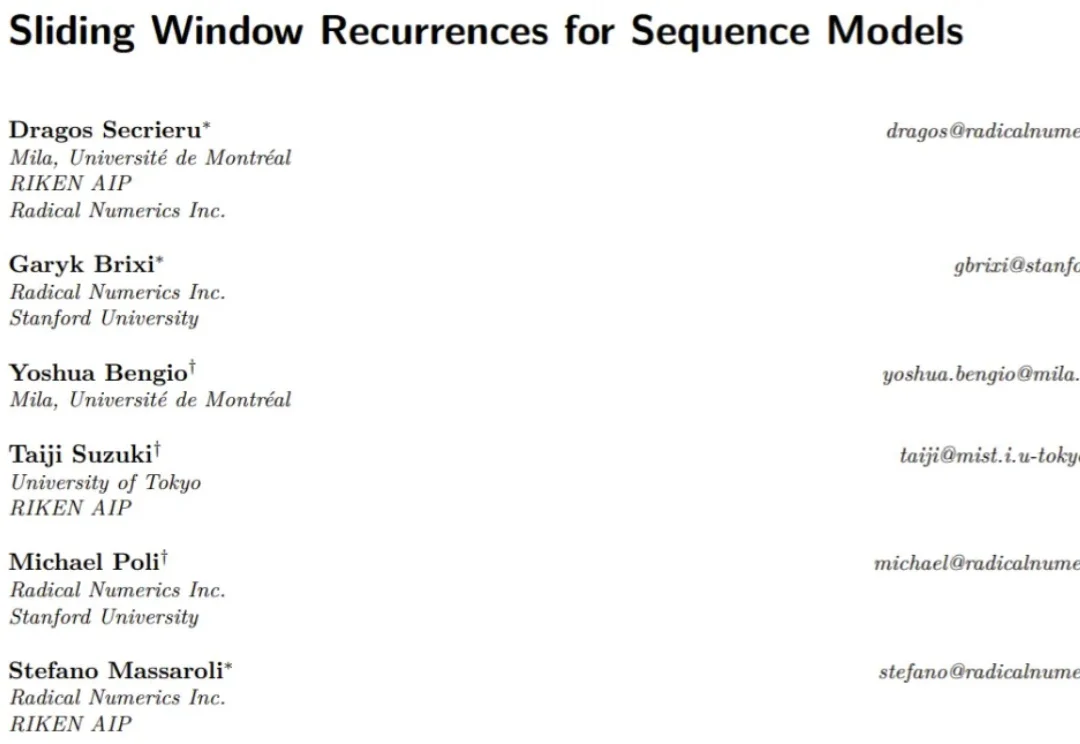

Transformer 已经改变了世界,但也并非完美,依然还是有竞争者,比如线性递归(Linear Recurrences)或状态空间模型(SSM)。这些新方法希望能够在保持模型质量的同时显著提升计算性能和效率。

Andrej Karpathy 大神力荐的 Vibe Coding,正在成为开发者的新宠。这种「只需聊一聊,AI 可以把功能写出来」的体验,极大提升了简单任务的开放效率。

当 OpenAI 前 CTO Mira Murati 创立的 Thinking Machines Lab (TML) 用 Tinker 创新性的将大模型训练抽象成 forward backward,optimizer step 等⼀系列基本原语,分离了算法设计等部分与分布式训练基础设施关联,

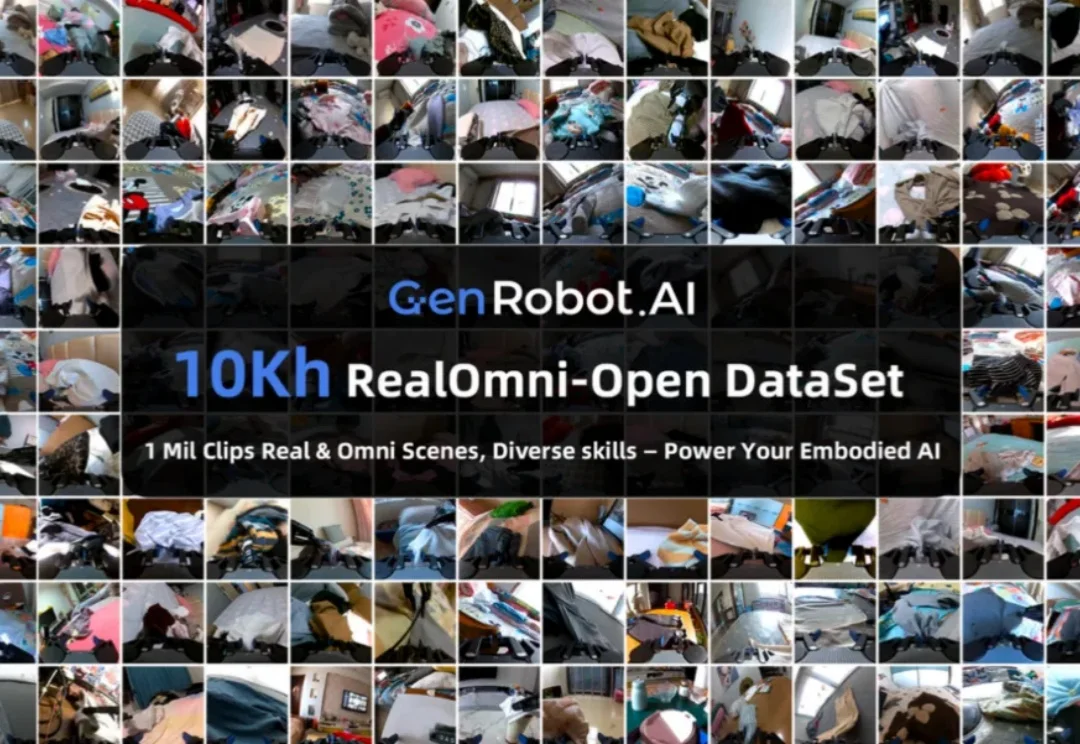

想象一下,你正在训练一个未来的家庭机器人。你希望它能像人一样,轻松地叠好一件衬衫,整理杂乱的桌面,甚至系好一双鞋的鞋带。但最大的瓶颈是什么?不是算法,不是硬件,而是数据 —— 海量的、来自真实世界的、双手协同的、长程的、多模态的高质量数据。

对于电子产品,我们已然习惯了「出厂即巅峰」的设定:开箱的那一刻往往就是性能的顶点,随后的每一天都在折旧。

这两年一直在关注 AI,Claude Code 给我带来的震撼,和当初 Nano Banana 在画图领域的革命,几乎是一个级别。

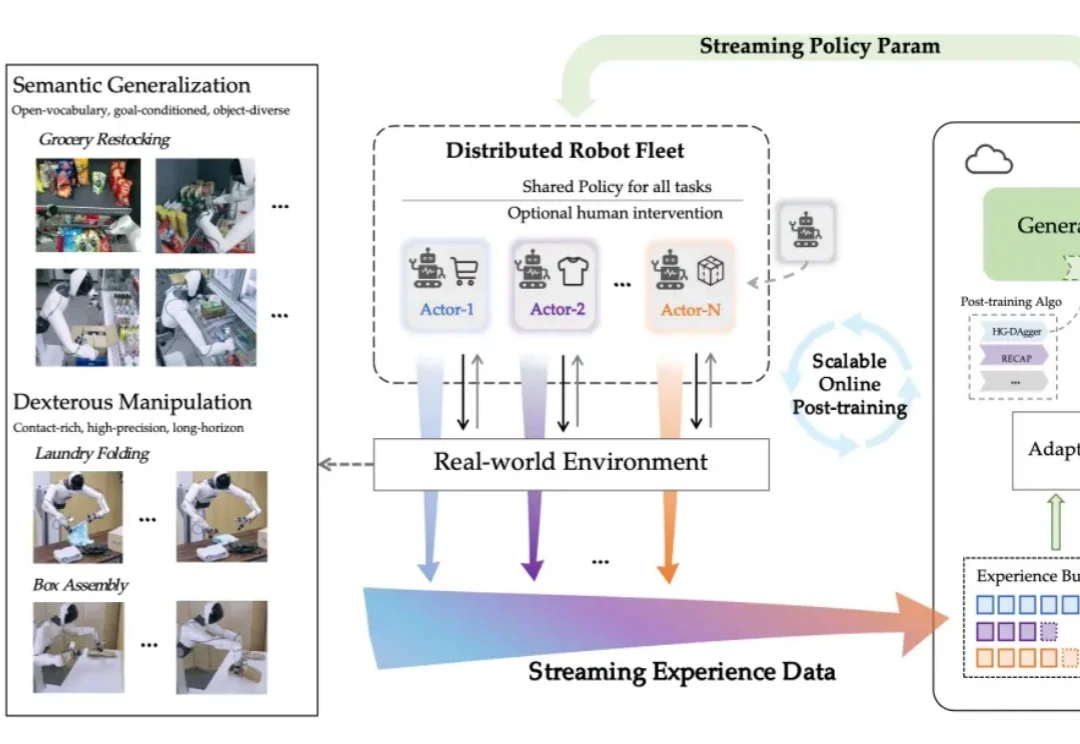

现实世界不是 demo,人形机器人该如何进入真实世界?

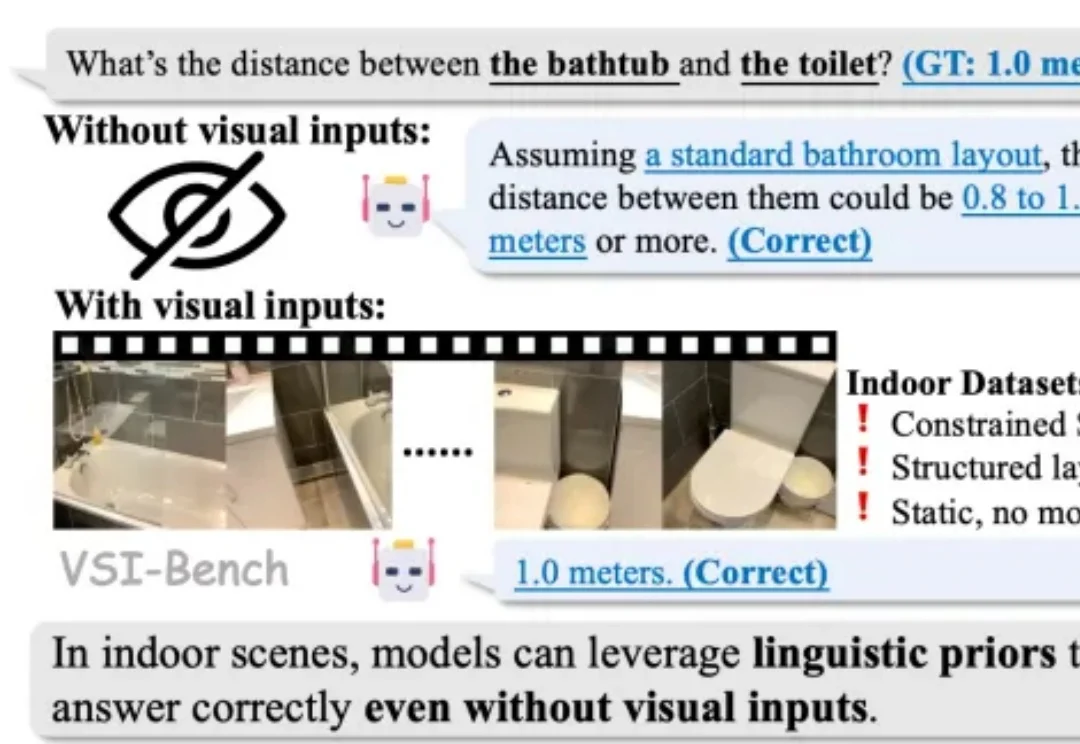

2025 年,随着李飞飞等学者将 “空间智能”(Spatial Intelligence)推向聚光灯下,这一领域迅速成为了大模型竞逐的新高地。通用大模型和各类专家模型纷纷在诸多室内空间推理基准上刷新 SOTA,似乎 AI 在训练中已经更好地读懂了三维空间。