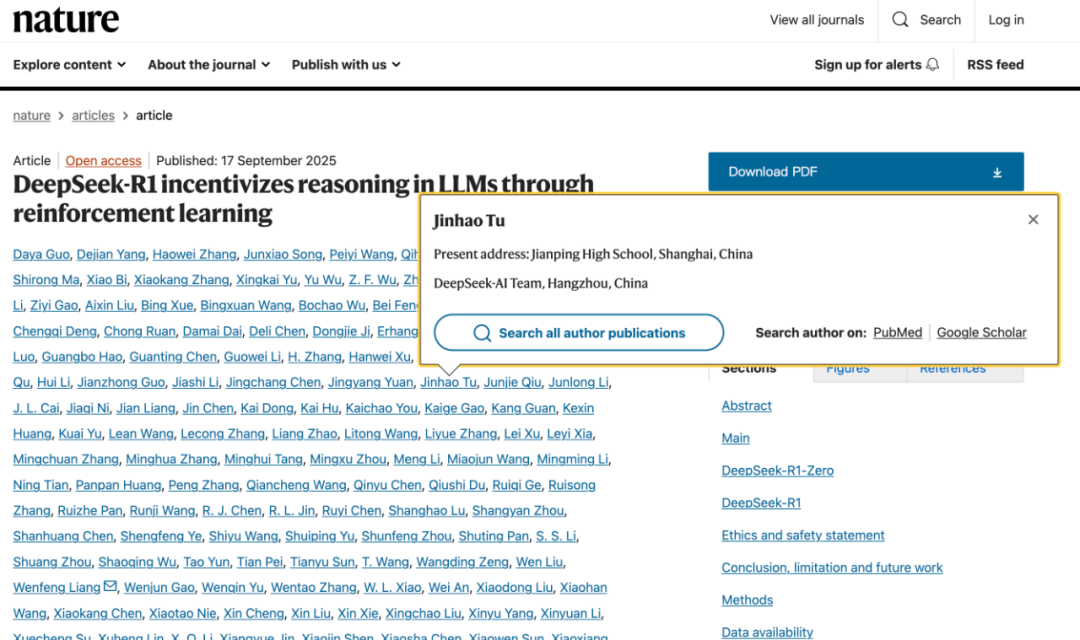

昨天一整天,全网都被 DeepSeek 上 Nature 封面的新闻刷屏了。

这不,DeepSeek 官方也发文回应了:

相较于早期的 arXiv 预印版本,此次在 Nature 上发表的版本包含了更丰富的实现细节与更详尽的实验分析。我们相信,这些新增内容将为社区更好地理解和构建先进推理模型提供有效的经验。

在过去的一年里,我们有幸见证并参与了 AI 推理模型的飞速发展。未来,我们将一如既往,为持续拓展人工智能研究的边界而不懈努力。

关于这篇论文的详细信息欢迎回看 APPSO 此前文章:

DeepSeek 首登《自然》封面:中国大模型创造新历史,做了 OpenAI 不敢做的事

话说回来,梁文锋作为通讯作者已经足够引人注目了,但细心的网友还发现了这篇 Nature 论文的贡献者名单里出现了两位熟悉的人物——涂津豪和罗福莉。

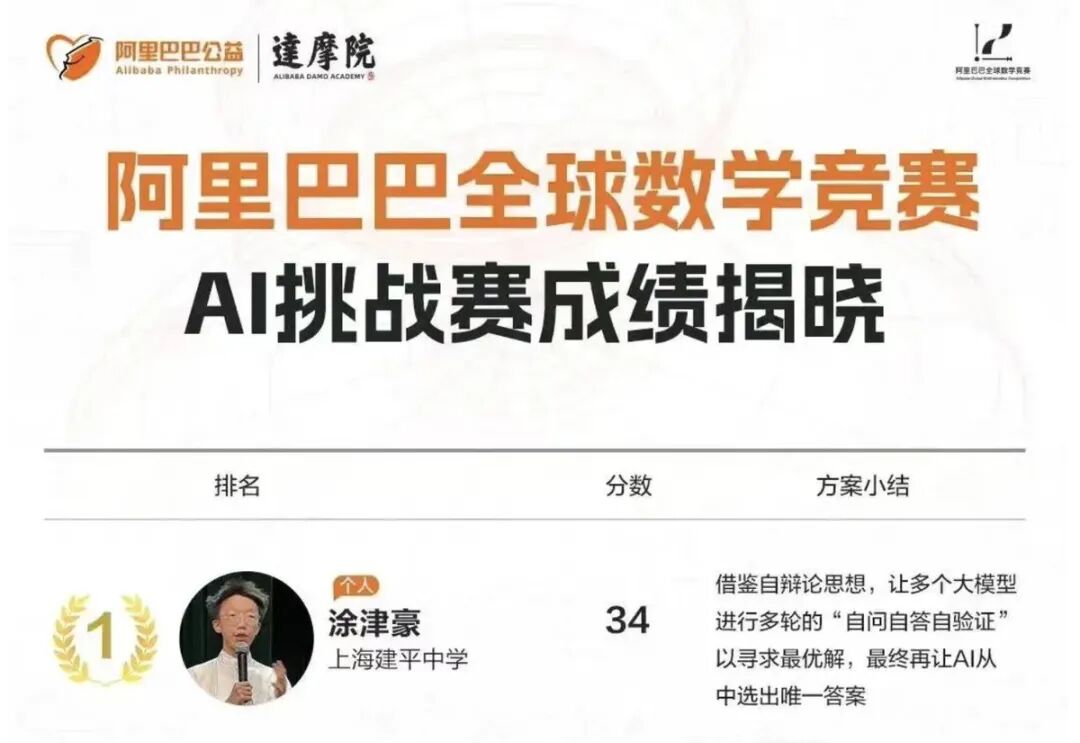

先说涂津豪,2007 年出生的他,2024 年在阿里巴巴全球数学竞赛首次开设的 AI 赛道中,以 34 分(当届最高分)从全球 563 支高校与企业队伍中脱颖而出,直接夺得第一名。

他的参赛思路相当巧妙,借鉴「自辩论」思想,让多个大模型进行多轮「自问—自答—自验证」,最终再让 AI 从中选出最优答案。

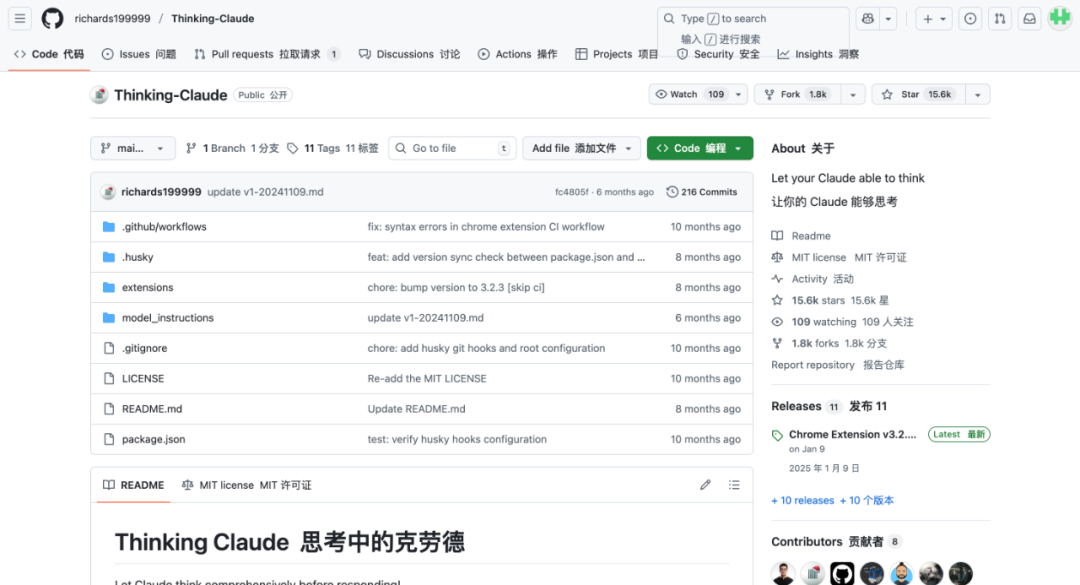

此外,当时这名高中生另一个出圈的事迹,那就是通过一个神级提示词工程把 Claude 3.5 改造成「Thinking Claude」。

据悉,涂津豪在构建「Thinking Claude」提示词时,他将初始版本的提示词反馈给 AI,要求其自行思考改进,经过多次迭代优化,使 Claude 3.5 大模型展现出类似当时 OpenAI 发布的 o1 思维链的深度推理能力。

截至发稿前,这则提示词在 Github 上斩获了 15.6k stars,可以说是相当能打了。

涂津豪神级提示词完整版👇

附上 Github 地址:

https://github.com/richards199999/Thinking-Claude

在接受世界人工智能大会 (WAIC) 旗下首份刊物《WAIC UP!》的采访时,他就曾提到:「『思考过程』是决定推理质量的关键因素,让模型学会在不确定时『慢一点、查一查』,比单纯回答更重要。」

在涂津豪看来,AI 模型的幻觉问题需要理性看待。他认为:「虽然我们知道模型存在幻觉,但人类同样会有幻觉,某种程度上这算是创造力的一种体现。」

对于如何培养对 AI 的兴趣,这位 00 后有着自己独特的见解。

同样在《WAIC UP!》的采访,他强调:「我的经验就是多用,多用真的非常重要。因为模型现在不仅仅是工具了,它更像是朋友、伴侣,你想让它成为什么角色都行。」

「用了之后你会对它产生兴趣,觉得好玩。我最开始就是把它当玩具来用,觉得很有意思,然后就会想它为什么能思考。通过这种兴趣驱动,你会不断深入探索,看博客、查资料,慢慢做一些知识积累,这就是一种比较好的学习方式。」涂津豪如此总结自己的 AI 学习心得。

公开资料显示,他在多次接受播客与科技媒体专访中,陆续探讨过「幻觉创造力」、无工程背景如何反向塑造模型等话题,堪称 00 后 AI 实践者的代表性人物。

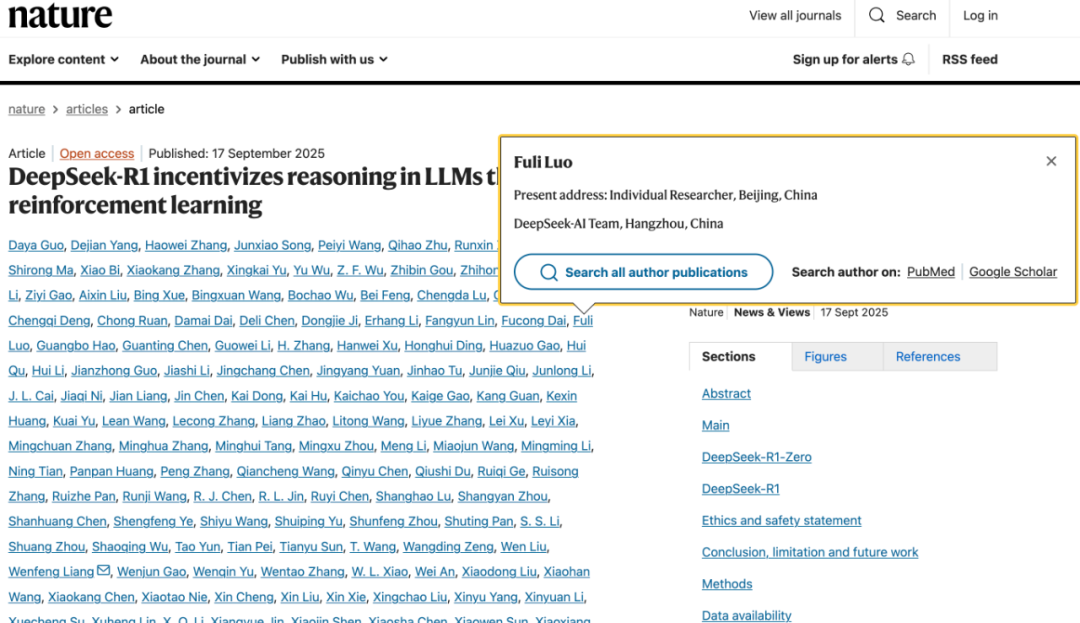

而另一位贡献者罗福莉,我们之前也报道过。她本科就读于北京师范大学计算机专业,硕士保送至北京大学计算语言学方向。

2019 年仍在读研期间,她就以「一作 2 篇、共 8 篇」的密集输出登上 NLP 顶会 ACL,并顺势拿下阿里星、腾讯技术大咖、百度 AIDU 等头部 offer,最终入职阿里达摩院,主导 AliceMind 开源项目中的多语言预训练模型 VECO。

2022 年她转战量化私募龙头幻方量化,做深度学习策略建模,2023 年又加入幻方旗下大模型初创 DeepSeek,成为 MoE 大模型 DeepSeek-V2 的核心研发之一。

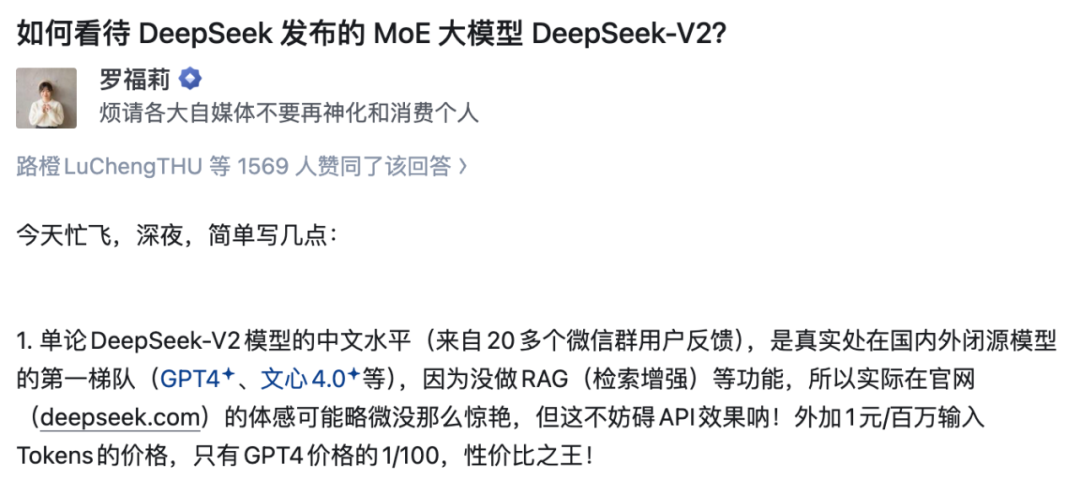

2024 年 5 月 V2 发布后,她在知乎撰文称其中文水平「处于国内外闭源模型第一梯队」,且 API 定价仅 GPT-4 的 1/100,是「性价比之王」。

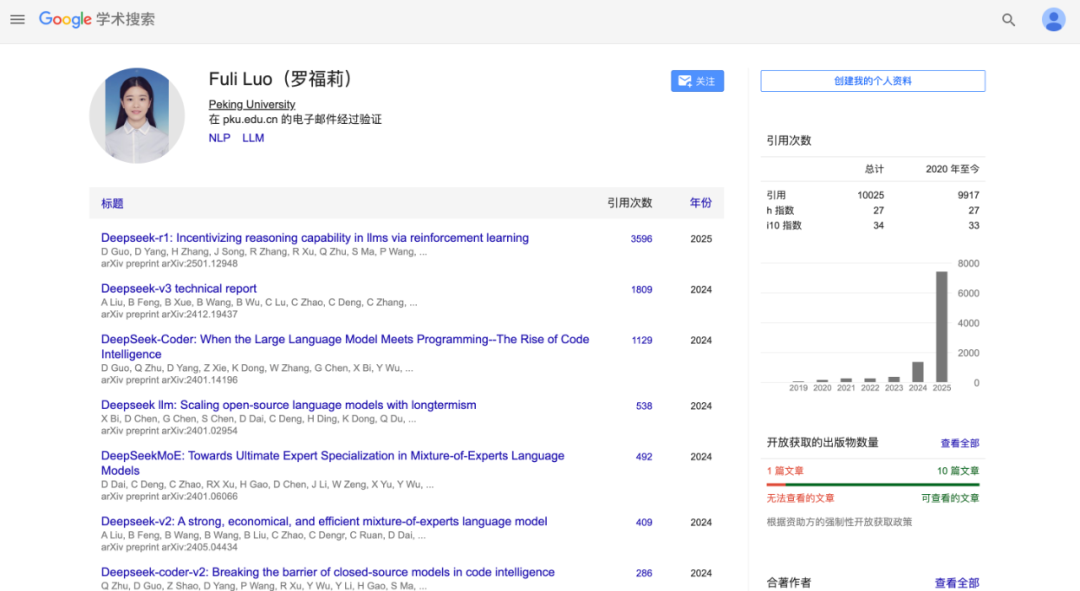

Google Scholar 显示,罗福莉总引用量 10025,h 指数 27,i10 指数 34,学术成果主要集中在 DeepSeek 系列大模型的研究和技术报告。

代表性论文包括 Deepseek-r1(2025,3596 次引用)、Deepseek-v3 technical report(2024,1809 次引用)、DeepSeek-Coder(2024,1129 次引用),以及 DeepSeek-llm、DeepSeekMoE、Deepseek-v2 等多篇论文。

2024 年底起,多家媒体曝出「小米创始人雷军开出千万年薪挖角罗福莉」的消息,使其以「95 后 AI 天才少女」标签出圈。

但她本人很快在朋友圈发声,拒绝天才人设,呼吁「还我一片安安静静做事的氛围」,并强调自己「并非天才,只想做难而正确的事」。

值得一提的事,她的知乎简介中也写道「烦请各大自媒体不要再神化和消费个人」。

今年 2 月份,亲属向部分媒体确认她已入职「新岗位」,但并未透露公司名字,小米内部系统也暂无其记录,是否加盟仍成悬念。而《Nature》资料信息也只是显示:「独立研究者,中国北京。」

当然了,一个人可以走得很快,但一群人才能走得更远。论文中的每一位署名者都在其中留下了印记,这份 Nature 封面的荣耀理应属于整个团队,甚至可以说属于全球共同探索 AI 的学术共同体。

但同时,它也代表了一种趋势:中国 AI 人才正在以更高频率、更核心的身份出现在全球顶级学术舞台上。而作为全球首个经过同行评审的主流大语言模型,这一次,中国 AI 真的是在世界舞台上狠狠地刷了一把存在感啊。

相关链接汇总:

🔗 DeepSeek Nature 论文:

https://www.nature.com/articles/s41586-025-09422-z

🔗 补充材料:

https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41586-025-09422-z/MediaObjects/41586_2025_9422_MOESM1_ESM.pdf

🔗 同行评审:

https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41586-025-09422-z/MediaObjects/41586_2025_9422_MOESM2_ESM.pdf

🔗 Nature 编辑文章:

https://www.nature.com/articles/d41586-025-02979-9

🔗 Nature 新闻:

https://www.nature.com/articles/d41586-025-03015-6

🔗 DeepSeek 原 arXiv 论文:

https://arxiv.org/pdf/2501.12948

文章来自于微信公众号 “APPSO”,作者 “APPSO”