AutoGame 创始人张昊阳离开腾讯后,带领团队打造的 AI 游戏《麦琪的花园》在 Steam 零推广登上新品榜 Top50,一个月积累超 5000 愿望单。

通过自研 GameGPT 多智能体框架和大模型架构,他们让普通玩家能“一句话生成 NPC、任务与道具”,将 UGC 创作门槛降至短视频级别,把传统“金字塔型”内容生态变为“十字型”社交表达平台。

这是一场关于 AI 如何重构游戏生产方式、如何让沙盒成为下一代数字社交基建的深度对话。

01

特工少女:可以先介绍一下自己,以及从大学到创业再到加入腾讯的经历吗?

张昊阳:大家好,我是 AutoGame 创始人张昊阳。我从小就对游戏和技术有浓厚兴趣,七八岁开始玩游戏,11 岁接触 Hammer 引擎,14 岁学习 Unity。当时是 2012 年,Unity 3.5 的中文资料非常稀缺,我几乎完全依靠英文文档自学。

我在江苏长大,当地素质教育比较发达,接触计算机较早。十一二岁时正值国内媒体密集报道比尔·盖茨、扎克伯格、乔布斯等硅谷创业者,这对我影响很大。从小就立志成为互联网创业者,而游戏是我最感兴趣的方向。我一直欣赏美式"休学创业"文化——用行动验证想法。

大学期间(2015 年左右),我转向 Unreal Engine 4,并判断其长期潜力优于 Unity,因此投入大量时间研究,成为国内较早的 UE4 开发者之一。我还在北京组织线下分享,在中国传媒大学等院校开设非官方 UE4 兴趣班。

2015 年,我在校期间开始首次创业,专注 VR/AR 游戏开发,赶上了国内 VR 创业初期,积累了初步资源与资金。2017 年,我休学全职投入第二家公司,将智能音箱与二次元虚拟人结合,推出原创 IP「梦天璃」,产品形态类似近期马斯克推出的 Grok 虚拟陪聊助手。2018 年获科大讯飞种子轮投资。我们团队是国内较早从事虚拟人的一批,具备从游戏引擎到 AI 深度学习的技术积累。

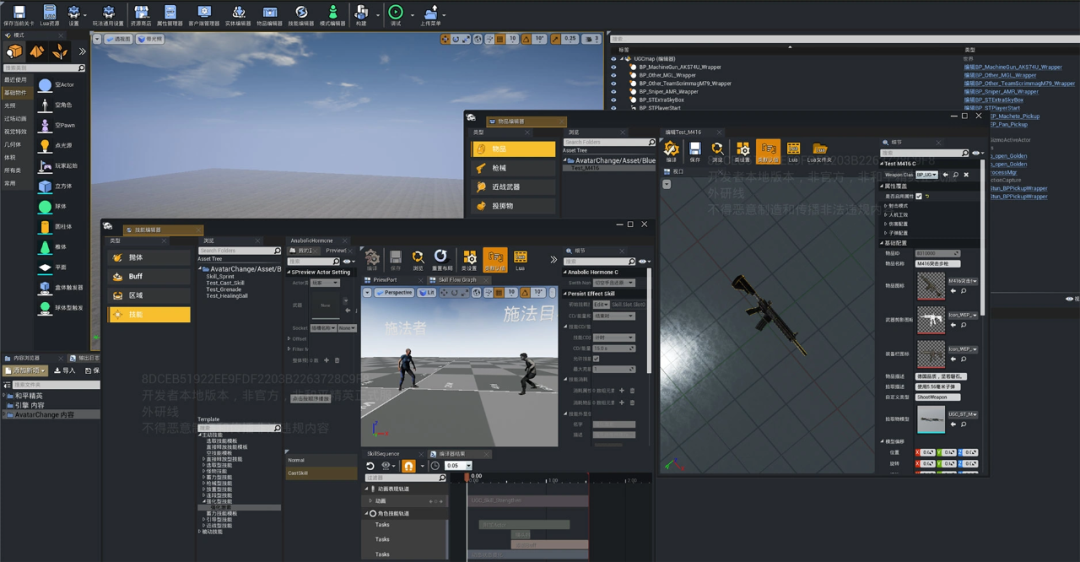

2020 年,我加入腾讯,先任职于虚拟人和数字孪生部门,后转至《和平精英》项目组,负责 UGC 系统、卡牌玩法、匹配系统及 AI 模块等。我在腾讯的 title 是技术策划,核心工作是把技术和玩法结合起来。其实在 AI 大规模火起来之前,我们就在《和平精英》的 UGC 系统里做了 UGC 编辑器,也就是大家熟知的“绿洲启元”(编者注:绿洲启元刚刚官宣 DAU 超 3300 万),让普通玩家也能参与创作。

《绿洲启元》编辑器

2023 年,我与混元团队尝试大模型在游戏中的应用,后个人撰写了《GameGPT: Multi-agent Collaborative Framework for Game Development》论文,提出“底座游戏(Foundation Game)”及“全要素生成”概念,在内部演讲中获得超 1300 名员工在线参与,后在全网传播量超 80 万。离职前主导《伊甸岛》AI 游戏原型项目,将斯坦福小镇 AI 模拟实验转化为可交互的游戏机制,虽未立项但获腾讯高层认可。

特工少女:从腾讯离开创立 AutoGame 的决定点是什么?为何决定以《麦琪的花园》作为第一款 AI 产品?

张昊阳:我们是在 2023 年七八月决定出来创业的。说实话,那时资本环境很冷,中国创投市场普遍不乐观,很多团队都拿不到钱。但我觉得 AI 是一个——哪怕从一生的维度看——都极难遇到的机会,未来 5 到 10 年一定有一个明确的窗口期,而且它非常适合我们。无论是AI还是游戏,我们团队都有多年积累,技术和产品能力足以去搏一次。

另一方面,我在腾讯时已经感到“天花板”很清晰。大厂的创新往往是围绕成熟产品做小范围优化,比如在生产管线里加 AI、在大型游戏的一个模块做微创新,很少能从零立项做一款完全由 AI 驱动的新游戏。而我更想做颠覆式的创新——用 AI 从设计、玩法到开发流程,构建一个能自我演化的生产力系统。这种事在大公司几乎不可能落地,所以我们决定出来,把 AutoGame 当作一次从底层重构游戏生产方式的尝试。

至于为什么是《麦琪的花园》,其实它的构想早在 2022 年年中就有了。我们先在内部做了一个原型项目《伊甸岛》,验证大语言模型和多模态模型能否突破传统行为树和强化学习的局限,带来“数字生命的涌现感”。结果是肯定的,但它仍然偏放置型,玩家只能间接影响 AI。到了《麦琪的花园》,我们想做一次“3C 层面的升级”,让玩家以角色扮演的方式进入世界,与 AI 角色深度互动,有点像《西部世界》。

选择沙盒赛道,是因为我们从 2021 年就判断它会持续升温。沙盒不仅是玩法,更是一种社交场域,很多 00 后、10 后玩家把它当作“线上茶话会”。AI 和沙盒在开放性与涌现性上的契合,让我们看到它不仅能生成道具、任务、角色,还能衍生玩法机制。与其说《麦琪的花园》是一款游戏,不如说它是一个 AI 游戏生成器。这也是我们在创业之初就非常确定、并最终选择它作为第一款对外产品的原因。

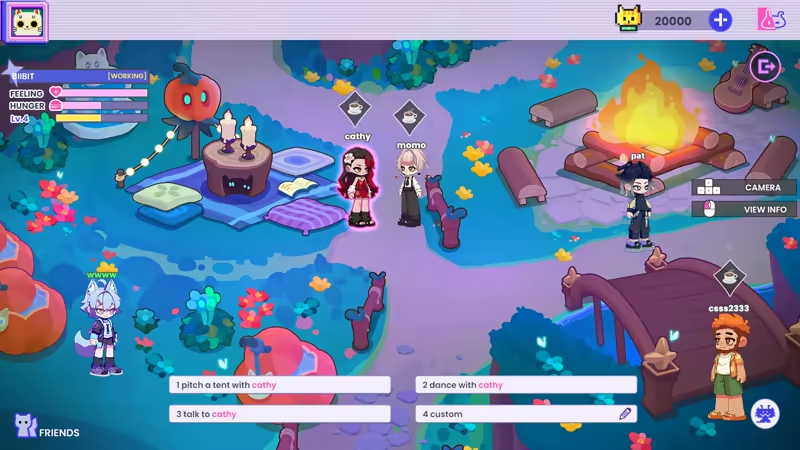

特工少女:请简单介绍一下《麦琪的花园》这款产品的具体玩法?

张昊阳:《麦琪的花园》是一款开放式的沙盒游戏,核心循环由三部分组成:营地建设、NPC 互动和世界探索。玩家需要打怪获取材料,用来升级营地;营地等级提升会解锁新功能,并与 NPC 建立更深入的关系。NPC 会回馈稀有资源或特殊道具,帮助玩家获得更强装备,进入更广阔的世界探索——这三块形成一个持续循环。

在此基础上,我们加入了两大核心模块:AINPC 和 AI UGC。

在 AI NPC 部分,我们采用 HTN(分层任务网络)+ 大语言模型的架构,让 NPC 不仅能与玩家自然对话,还能与其他 NPC 互动,并根据环境状态和交互历史自主决定行动路径。这样,每个 NPC 都更像有“生命”的个体,而不是脚本驱动的任务机器。玩家可以通过上传图片或文字描述,AI 就能生成新的伙伴角色——包括外观、性格、能力,甚至专属的互动剧情。

AI-NPC 生成

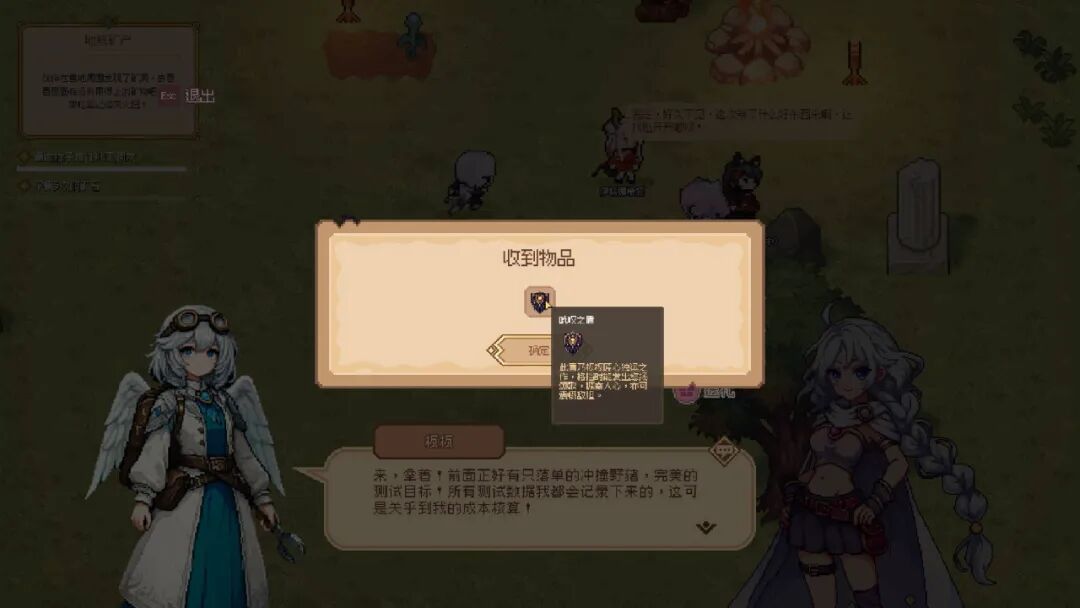

AI UGC 方面,我们暂时不直接放开完整功能,而是通过“被动 UGC”嵌入主玩法。例如,某个任务中 NPC 会临时生成一个游戏中原本不存在的道具——包括功能、外观和命名——并让玩家去收集素材制作它。这样,玩家会发现自己获得了别人世界里没有的独特内容,既带来新鲜感,又为我们后台积累了可复用的内容资源。

玩家生成的道具——“叹息之盾”

这种机制的意义有两点:一是让所有玩家都能在游玩中无门槛地产生内容,二是为未来的创作者功能收集训练数据。我们计划在第一阶段用“被动 UGC + AINPC”补强主玩法,在上线数月后,逐步开放从零创建副本玩法的 AI UGC 编辑器,让玩家真正成为游戏世界的共创者。

02

特工少女:现在团队各个成员的专业分工是怎样的?

张昊阳:我们团队规模虽然不大,但在用人标准上甚至比大厂还高,只招对 AI 游戏既有热情又有能力的年轻人。新生代对生成式 AI 的理解更原生,他们成长的过程就是与这类技术同步的,思维方式和能量释放比很多"大厂老将"更自然。

从专业分工来看,我们有几个显著特点:

除了我负责整体产品方向和技术策划,我的联创 Ram 主要负责商业化、市场策略和外部资源对接。他之前在日本从事游戏电竞与美术资源整合服务,后来在莉莉丝和腾讯工作,在不断从开发视角接触游戏的过程中,他深刻感受到游戏作为内容行业的同时,也是一个会随着技术演化和变革的行业。正是基于这种对技术推动游戏发展的长期观察,我们在 2022 年认识后很快达成共识:AI 可能就是下一波推动游戏范式迁移的关键变量。

特工少女:GameGPT(多智能体代码生成框架)在《麦琪的花园》里具体负责哪些环节?你觉得它解决了什么传统游戏的痛点?

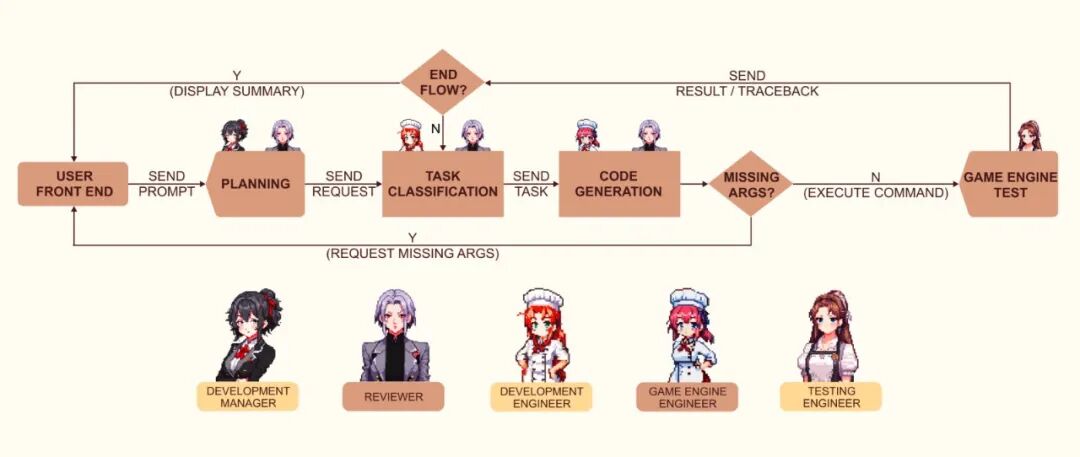

张昊阳:GameGPT 是我们在腾讯时期就开始研究的多智能体代码生成框架,它的核心理念是让 AI 像一个开发团队一样协作工作——有的智能体负责策划设计,有的负责代码实现,有的负责美术生成,还有的负责测试验证,它们之间通过结构化的协议进行沟通和迭代。

GameGPT 框架概述

在《麦琪的花园》里,GameGPT 主要负责几个关键环节:

1. AI道具生成:当 NPC 提出一个新道具需求时,GameGPT 会调用策划智能体设计道具属性和功能,调用美术智能体生成图标和模型,调用代码智能体编写游戏逻辑,最后由测试智能体验证可行性。整个流程完全自动化,玩家只需要等待几秒到几十秒。

2. AI任务生成:根据玩家当前的游戏进度、与 NPC 的关系、以及已有的游戏元素,动态生成合理的任务链。这不是简单的“杀 10 只怪”,而是能生成有剧情逻辑、有情感连接的任务序列。

3. AIUGC 编辑器的底层支撑:未来我们开放创意工坊后,玩家用自然语言描述想做的玩法,GameGPT 就能将其转化为可运行的游戏代码。这相当于把传统需要策划、程序、美术协作几周才能完成的工作,压缩到几分钟。

它解决的最大痛点是“UGC 的门槛问题”。传统 UGC 是金字塔结构——底座非常小,因为会编程、会用编辑器的人太少了。即便像《和平精英》提供了简化版的游戏编辑器,大多数玩家还是觉得太复杂。而 GameGPT 把这个门槛降到了短视频级别:只要你会打字、会表达,AI 就能帮你实现。我们测算过,AI UGC 的内容产出量级大约是传统模式的 30~80 倍,这就像从长视频跃迁到短视频的那次爆发。

特工少女:

你们提出过“全要素生成”的概念——未来一个游戏可能所有元素都能 AI 生成。《麦琪的花园》目前在哪些环节已经接近这个目标,哪些环节还需要人工?

张昊阳:“全要素生成”是我在 2023 年提出的概念,核心思想是未来的游戏不是一次性开发完成的内容包,而是一个能持续自我演化的平台。玩家每次上线都能遇到新内容,因为 AI 在实时生成和更新游戏世界。

目前在《麦琪的花园》里,我们已经实现了这些环节的 AI 生成:

但也有一些环节目前还需要人工参与:

从时间维度看,我认为在未来 2-3 年内,至少 80% 的游戏内容可以由 AI 生成。到那时,我们的角色会更像是“游戏的建筑师”——设计规则和边界,而 AI 和玩家共同填充这个世界。这也是为什么我说《麦琪的花园》更像是一个底座游戏(Baseplate Game),而不是传统意义上的一款内容产品。

特工少女:《麦琪的花园》采用“收集 + 战斗 + 建造 + 升级营地”的循环,你们在设计这套循环时,最想和传统沙盒玩法拉开的差异是什么?

张昊阳: 传统沙盒游戏的核心循环往往是“资源-建造-探索”的物理世界构建,玩家的成就感主要来自于“我建造了什么”“我征服了哪里”。而我们想做的差异化是把“情感关系”作为核心驱动力之一。

在《麦琪的花园》里,营地不只是一个功能性的资源生产基地,它更是你和 AI 伙伴共同生活的家。当你升级营地、解锁新功能时,不仅仅是为了更高效地打怪刷材料,更是为了能和伙伴有更多互动方式——比如解锁约会系统、解锁誓约系统、解锁他们的专属剧情线。

《麦琪的花园》内与 NPC 实时交互

这种设计让游戏的情感张力更强。传统沙盒玩家可能玩 100 小时后记住的是“我建了一座巨大的城堡”,而我们希望玩家记住的是“我和某个 AI 伙伴一起经历了什么故事”。这种记忆是不可复制的,因为每个玩家与 AI 的互动历史都是独特的。

另一个差异是「内容涌现」。传统沙盒的内容是有限的——开发者预设了多少道具、多少任务、多少地图,玩家就只能玩这么多。即便是 UGC 平台,内容增长也是线性的。而我们通过 AI 实时生成,玩家每次上线都可能遇到新的道具、新的任务、新的剧情分支。这让游戏从“消耗型内容产品”变成了“生长型内容生态”。

最后是社交表达的维度。我们观察到,00 后、10 后玩家玩沙盒游戏,很多时候不是为了“玩法”本身,而是为了“表达自我”和“社交互动”。比如在《我的世界》里建自己的秘密基地,在《动物森友会》里装扮自己的岛屿,在《Roblox》里创建自己的虚拟形象。我们希望《麦琪的花园》不仅能让玩家表达“我建了什么”,更能表达“我创造了谁”“我和谁建立了什么关系”。这是一种更深层的身份认同和情感投射。

玩家在社群中分享自己的创造

特工少女:你本人在《麦琪的花园》里有没有亲自捏过伙伴?可以分享下你是怎么玩的吗?

张昊阳:哈哈,当然有。作为创始人和游戏制作人,我自己也是重度玩家。我记得最早测试 AI 生成系统时,我捏的第一个伙伴是一个类似《原神》里派蒙那种精灵型角色——活泼、话痨、有点傻乎乎的。我当时就是想测试 AI 能不能真的理解"性格设定",而不只是生成外观。

结果很有意思,这个 AI 伙伴在对话中真的会表现出那种好奇宝宝的特质,经常问一些很天真的问题,比如“为什么这个世界会有魔法呢?”或者“你今天心情不好吗?要不要我给你讲个笑话?”。这种涌现出来的互动方式,其实是我当初设定时没有明确要求的,是 AI 基于性格描述自己“理解”出来的行为模式。

后来我又捏过一些其他风格的角色——比如高冷的法师型、憨厚的战士型、还有一个类似《赛博朋克 2077》里强尼那种叛逆摇滚风的角色。我发现最有意思的不是单个角色有多完美,而是当你有多个性格迥异的伙伴时,他们之间也会产生互动。比如话痨精灵会去逗高冷法师,法师会嫌她烦,这种 NPC 之间的动态关系让整个营地真的“活”起来了。

AI-NPC 生成效果

从玩法角度,我比较喜欢的是“意外发现”的体验。有一次一个 AI 伙伴突然给我发起了一个任务,说要去找一个“星辰碎片”来做一件特殊装备。我当时愣了一下,因为游戏里本来没有这个道具。但 AI 系统自动调用了生成模块,真的给我创建了这个道具,甚至设计了一个小副本让我去获取材料。这种“游戏在你玩的过程中生长”的感觉,是传统游戏绝对做不到的。

作为创始人,我每次玩游戏时既是在享受,也是在观察——看哪些地方玩家可能会卡住,哪些互动特别有意思,哪些生成内容需要优化。我们团队有个传统,就是每周都要抽时间自己玩游戏,并在内部分享“本周最佳涌现时刻”。这让我们始终保持对产品的新鲜感,也让我们更理解玩家的真实体验。

03

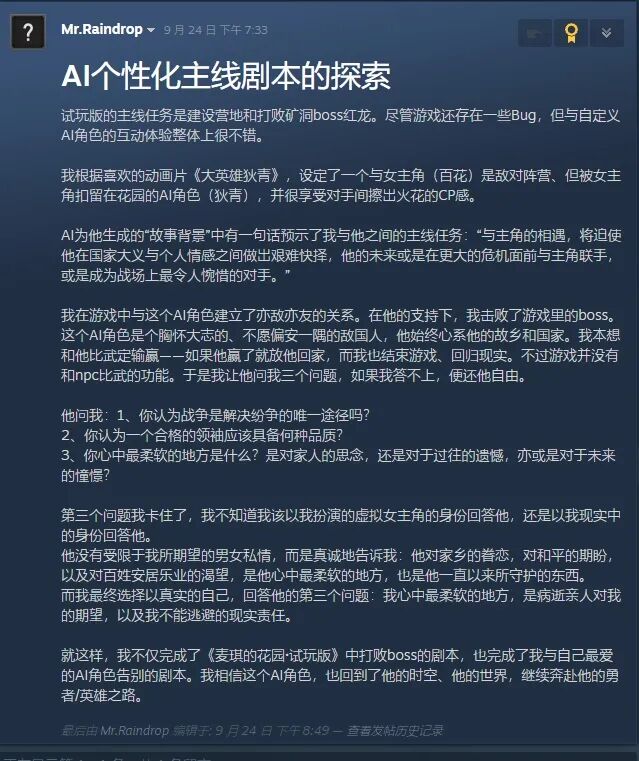

特工少女:产品内测上线后,有没有遇到一些比较有意思的用户反馈?

张昊阳:有太多了!我印象特别深的有几个:

第一个是一位在 P 站有数万粉、B 站几十万粉的画师、同时也是《饥荒》mod 创作者和 OC 圈成员。他给我们的反馈是,过去他做 mod 要找码师写代码、自己负责策划美术,过程复杂且需付费,一个角色可能要花几千到几万元。而在我们的游戏里,只需上传图片,AI 就能生成新角色,全流程一步到位。他非常认可,还主动在社交平台传播,带动了二次传播。后来他还在玩家社区里发言说这才是我一直想要的游戏。

第二个是一些女性玩家的玩法完全超出我们的预期。有玩家把其他游戏(比如《恋与深空》《光与夜之恋》)里喜欢的男性角色“搬”到我们游戏里,和他们一起冒险、互动。还有同人文作者,把自己小说里的耽美或百合 CP 导入游戏,让他们在游戏世界里“演”出来。有个玩家跟我们说,她终于可以看到自己脑海中的角色“活”起来了,而不只是停留在文字和脑补里。这种需求我们在立项时有预判,但没想到这么强烈。

第三个是 AI 伙伴的“涌现行为”引发的情感共鸣。有玩家分享说,他捏了一个性格设定为“温柔大姐姐”的角色,在他连续几天没上线后,再次登录时这个 AI 主动问他“这几天去哪了?有没有遇到什么困难?”。玩家说那一刻他真的愣住了,因为这不是预设的脚本,而是 AI 基于"好几天没见到你"这个状态变化,自己生成的关心。这种体验让很多玩家觉得 AI 伙伴不是工具,而是真的有温度的存在。

还有一些搞笑的。比如有玩家捏了一个傲娇属性的角色,结果这个 AI 在战斗时会吐槽“不是我想帮你,只是顺路而已!”;在收到礼物时会说“哼,勉强收下吧”。玩家在社区里发截图说“AI 把傲娇演得比我预期的还傲娇”。

社区中玩家对AI角色塑造作出高度评价

从用户画像看,主要有三类人群最活跃:

这些反馈一方面验证了我们在用户需求上的判断,另一方面也让我们看到,AI + 沙盒不仅能服务传统游戏玩家,还能切入情感陪伴、同人创作等更广阔的用户场景。

特工少女:

看到你们在玩法角度方面,计划在 EA 版本里加入联机、AI 地图生成、创意工坊。这些功能在落地时最大的挑战是什么?目前进度怎样了?

张昊阳:这三个功能我们都在并行推进,但挑战各不相同:

联机系统的挑战主要是" AI 内容的同步问题"。传统联机游戏,所有玩家看到的世界是一致的——怪物在哪、掉落什么道具,都是服务端统一下发的。但在我们游戏里,每个玩家的 AI 伙伴、AI 生成的道具和任务可能都不一样。当两个玩家组队时,如何让他们既能看到对方的 AI 内容,又不破坏各自的独特体验?我们的方案是采用"分层同步"——基础世界状态全局同步,AI 生成的个性化内容仅对创建者和授权的队友可见。技术上已经跑通,目前在做压力测试和体验优化。

AI 地图生成的挑战是"可玩性和一致性的平衡"。完全随机生成的地图容易出现不合理的布局,比如新手区出现高级怪物、地形卡死无法通过等。我们需要AI既能保证地图的探索乐趣,又要符合游戏的数值曲线和叙事节奏。我们的方案是采用"规则引导的生成"——先定义地图的功能分区(新手区、中级区、高级区)、关键地标(村庄、副本入口)、以及必要的通行路径,然后让 AI 在这些约束内生成具体的地形、资源分布和怪物配置。目前原型已经完成,我们在内部测试中已经能生成质量不错的地图,预计EA版本能上线初步功能。

创意工坊的挑战是"内容审核和生态管理"。当我们开放 AI UGC 编辑器后,玩家的创作自由度极高,但这也意味着可能会有违规内容、低质内容、甚至恶意内容。我们不可能像传统 UGC 平台那样纯靠人工审核——因为 AI UGC 的产出量可能是传统模式的 30-80 倍。我们的方案是建立"多层过滤机制":

目前进度是:联机系统预计在 EA 版本首发就会上线;AI 地图生成会在 EA 后的第一个大更新中推出;创意工坊会在 EA 后 2-3 个月,等社区生态初步建立后再开放。我们不想一次性把所有功能都放出来,而是希望让每个功能都经过充分打磨,确保玩家体验足够好。

更重要的是,我们希望这三个功能能形成一个正向循环:玩家通过联机发现有趣的内容 → 激发创作欲望使用创意工坊 → 创作的内容在AI地图中被更多人发现 → 带来更多社交互动和联机需求。这也是我们想要的"自我生长的游戏生态"之一。

特工少女:除《麦琪的花园》外,AutoGame 的中长期产品线是什么?

张昊阳:我们的愿景不是只做一款游戏,而是建立一个“AI 驱动的游戏开发平台”。《麦琪的花园》是我们的第一个产品,也是我们验证“底座游戏”概念的试验田。

从产品线规划来看:

短期(1-2年):专注打磨《麦琪的花园》,让它成为 AI 游戏的标杆产品。我们会持续迭代 AI NPC、AI UGC、创意工坊等核心功能,建立一个健康的内容生态和玩家社区。同时完成移动端适配,预计明年第三到第四季度上线手游版本。我们的目标不是做一款生命周期短的“爆款型”手游,而是通过降低创作门槛,把它打造成一个“细水长流”的长尾产品,生命周期能超过市面上大多数持续运营手游。

中期(2-3年):基于《麦琪的花园》积累的技术资产,尝试不同品类的AI游戏。我们在 AI NPC 和生成式 AI 与游戏引擎的结合上已经积累了大量可复用的技术,这为我们未来的新产品尝试打下了基础。可能的方向包括:

长期(3-5年及以后):将我们的 AI 游戏开发能力开放给第三方开发者。就像 Unity 和 Unreal Engine 是游戏引擎,我们希望 AutoGame 能成为“AI 游戏引擎”——提供 GameGPT 框架、AI NPC 系统、AI UGC 工具链等基础设施,让更多开发者能快速制作AI驱动的游戏。这也是为什么我们叫「AutoGame」而不是某个具体游戏名——我们的使命是"自动化游戏开发",让 AI 成为每个人的创作工具。

特工少女:

你觉得 AI 游戏会不会像手游当年一样,带来行业范式的迁移?

张昊阳: 我认为会,而且可能会比手游的冲击更大。

先说手游带来的范式迁移。2010 年前后,移动设备的兴起带火了一波移动游戏,直接改变了游戏的终端形态与用户使用习惯。但本质上,手游只是把游戏从 PC 搬到了手机,玩法逻辑、开发模式、商业化方式都还是延续端游的思路——只是设备变了,内容制作方式没有根本变化。

AI 游戏的变革是更底层的。它不只是改变“在哪玩”,而是改变“谁来做内容”“内容怎么产生”“玩家和游戏的关系是什么”。我经常用一个类比:

这带来几个根本性变化:

1. 内容生产方式的迁移:从中心化生产到去中心化生成。传统游戏需要几百人的团队花 3-5 年开发,而AI游戏可以让小团队快速搭建框架,由 AI 和玩家共同填充内容。我们测算过,AI UGC 的内容产能是传统 UGC 的 30-80 倍。这意味着内容供给会从稀缺变为过剩,行业竞争的焦点会从“谁能做出内容”转向“谁能提供更好的创作工具和生态平台”。

2. 玩家角色的迁移:从消费者到共创者。未来的玩家不只是玩游戏,更是在创造游戏。他们的每一次互动、每一个选择、每一段创作,都在让游戏世界变得更丰富。这种“玩就是创作”的体验,会成为年轻一代(尤其是 00 后、10 后、 Alpha 世代)的核心需求。

3. 商业模式的迁移:传统游戏是“卖内容”或“卖数值”,AI 游戏可能会发展出“卖创作能力”的新模式。比如玩家为了获得更强的 AI 生成能力、更多的创作配额、更个性化的 AI 伙伴而付费。这更像是订阅制的创作工具(如 Adobe、Figma),而不是传统的游戏氪金。

4. 开发者能力要求的迁移:未来的游戏开发者,不仅要懂玩法设计、美术、技术,还要懂 AI、懂数据、懂生态运营。会用 AI 工具的团队能以更小的成本做出更大的世界,不会用的团队可能会被快速淘汰。这就像当年手游崛起时,很多端游大厂因为转型慢而掉队。

当然,这个迁移不会一夜之间完成。手游从 2010 年到 2015 年用了 5 年才真正成为主流,AI 游戏可能需要 3-5 年。但我相信 2025-2030 年会是关键窗口期,谁能在这个窗口期找到正确的范式、建立用户心智、积累技术壁垒,谁就能成为下一个时代的领导者。这也是为什么我们选择在 2023 年——一个“很冷”的创业环境下——依然坚定出来创业的原因。

04

特工少女:

可以分享一下,目前你比较喜欢或者感兴趣的 AI 创业公司吗?有没有哪些 AI 产品或游戏可以推荐?

张昊阳: 我还是聚焦在 AI 游戏领域来说,其他领域不太方便评价。

国内我比较喜欢海鑫的 Bside。它的调性做得很到位,而且瞄准了 OC 圈这个核心用户群——作为二次元的资深爱好者,我自己也很期待这款产品,因为它确实有机会吸引到我们这批核心玩家去创造自己的 OC。

《B-Side》

我也很看好白芷老师团队的 AI 游戏项目。他们在有限的成本下做出了品质极高的 3D 游戏,还能把AI的玩法深度整合进去,这在行业里是很难得的。

另外,一千零一夜这个团队也值得推荐。他们走得更偏学术化,专注探索 AI 与剧情叙事、游戏玩法的深度融合,游戏品质也很出色。

从产品体验角度,我会推荐几个:

《Roblox》

最后我想说,现在 AI 游戏还处于非常早期的阶段,就像 2010 年的手游市场。很多团队在探索不同的方向,有的做 AI 陪伴、有的做 AI 剧情、有的做 AI UGC 。我认为这种“百花齐放”的状态是健康的,因为没人知道最终哪种范式会胜出。我们不是跟着趋势做产品,而是判断哪种范式真正符合下一代玩家的表达方式和社交习惯。这也是为什么我们选择沙盒+ AI UGC +情感陪伴的组合——我们相信这是最有可能跑出来的方向。

当然,行业里还有不少优秀的团队,只是这几家是我第一时间会想到的,并不意味着其他人做得不好。这个赛道足够大,容得下多个赢家。重要的是,我们都在一起推动 AI 游戏这个新品类的成长,让更多人看到 AI 在游戏中的真正价值,而不只是“降本增效”的工具。

文章来自于微信公众号 “特工宇宙”,作者 “特工宇宙”

【开源免费】Browser-use 是一个用户AI代理直接可以控制浏览器的工具。它能够让AI 自动执行浏览器中的各种任务,如比较价格、添加购物车、回复各种社交媒体等。

项目地址:https://github.com/browser-use/browser-use

【开源免费】AutoGPT是一个允许用户创建和运行智能体的(AI Agents)项目。用户创建的智能体能够自动执行各种任务,从而让AI有步骤的去解决实际问题。

项目地址:https://github.com/Significant-Gravitas/AutoGPT

【开源免费】MetaGPT是一个“软件开发公司”的智能体项目,只需要输入一句话的老板需求,MetaGPT即可输出用户故事 / 竞品分析 / 需求 / 数据结构 / APIs / 文件等软件开发的相关内容。MetaGPT内置了各种AI角色,包括产品经理 / 架构师 / 项目经理 / 工程师,MetaGPT提供了一个精心调配的软件公司研发全过程的SOP。

项目地址:https://github.com/geekan/MetaGPT/blob/main/docs/README_CN.md