都怪AI让游戏供给井喷,玩家都不够用了

都怪AI让游戏供给井喷,玩家都不够用了游戏太多,玩家却不够了。这是海外科技媒体TechSpot在不久前发布的一篇文章中描述的情况,他们警告游戏行业可能会出现结构性错配。

游戏太多,玩家却不够了。这是海外科技媒体TechSpot在不久前发布的一篇文章中描述的情况,他们警告游戏行业可能会出现结构性错配。

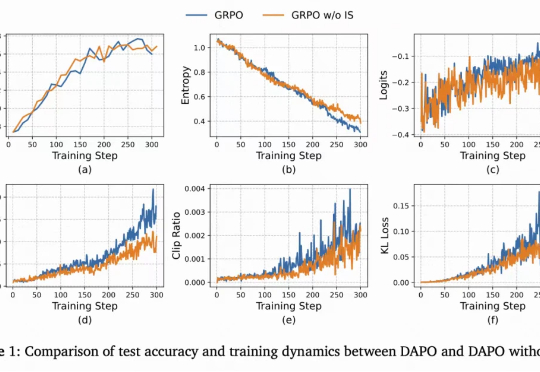

从ChatGPT到DeepSeek,强化学习(Reinforcement Learning, RL)已成为大语言模型(LLM)后训练的关键一环。

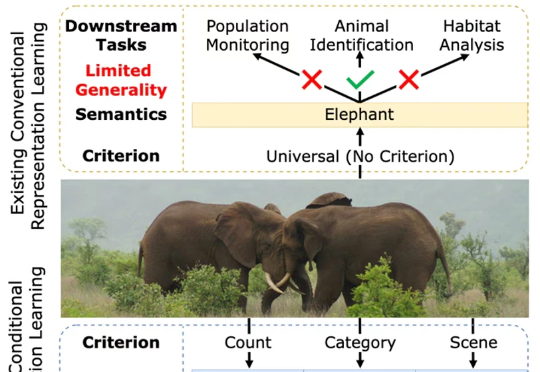

一张图片包含的信息是多维的。例如下面的图 1,我们至少可以得到三个层面的信息:主体是大象,数量有两头,环境是热带稀树草原(savanna)。然而,如果由传统的表征学习方法来处理这张图片,比方说就将其送入一个在 ImageNet 上训练好的 ResNet 或者 Vision Transformer,往往得到的表征只会体现其主体信息,也就是会简单地将该图片归为大象这一类别。这显然是不合理的。

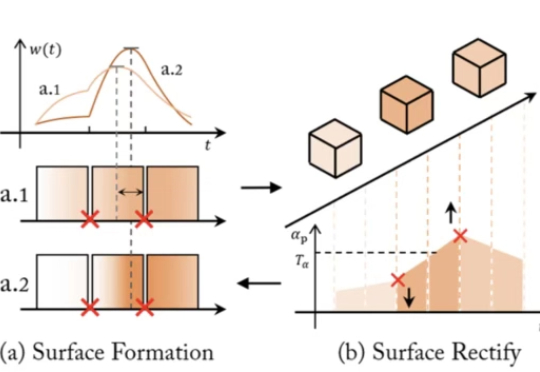

近年来,NeRF、SDF 与 3D Gaussian Splatting 等方法大放异彩,让 AI 能从图像中恢复出三维世界。但随着相关技术路线的发展与完善,瓶颈问题也随之浮现:

3D 生成正从纯虚拟走向物理真实,现有的 3D 生成方法主要侧重于几何结构与纹理信息,而忽略了基于物理属性的建模。

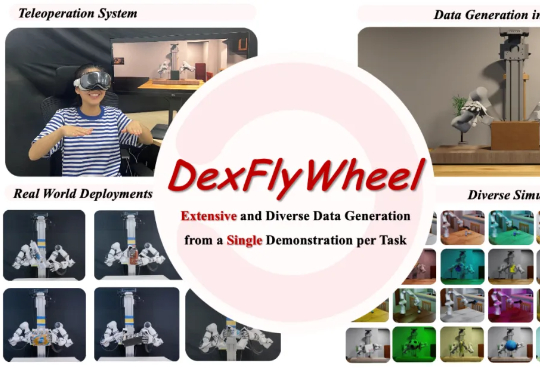

近期,北京大学、哈尔滨工业大学联合 PsiBot 灵初智能提出首个自我增强的灵巧操作数据生成框架 ——DexFlyWheel。该框架仅需单条演示即可启动任务,自动生成多样化的灵巧操作数据,旨在缓解灵巧手领域长期存在的数据稀缺问题。目前已被 NeurIPS 2025 接受为 Spotlight(入选率约 3.2%)

面向自动驾驶的多模态大模型在 “推理链” 上多以文字或符号为中介,易造成空间 - 时间关系模糊与细粒度信息丢失。FSDrive(FutureSightDrive)提出 “时空视觉 CoT”(Spatio-Temporal Chain-of-Thought),让模型直接 “以图思考”,用统一的未来图像帧作为中间推理步骤,联合未来场景与感知结果进行可视化推理。

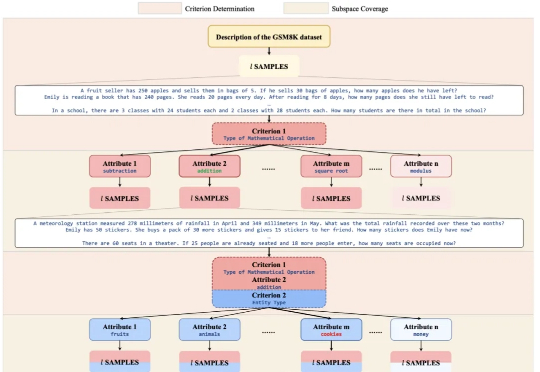

“TreeSynth” 就这样起源于作者们最初的构想:“如何通过一句任务描述生成海量数据,完成模型训练?” 同时,大规模 scalibility 对合成数据的多样性提出了新的要求。

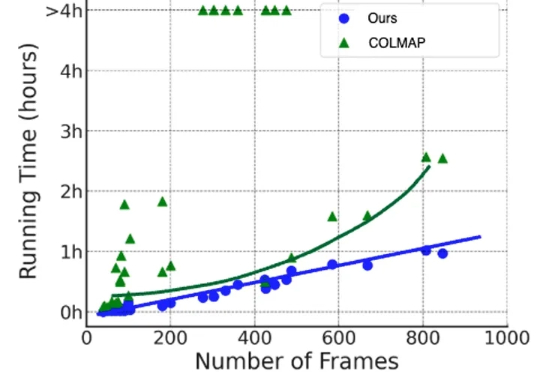

在三维重建、NeRF 训练、视频生成等任务中,相机参数是不可或缺的先验信息。传统的 SfM/SLAM 方法(如 COLMAP)在静态场景下表现优异,但在存在人车运动、物体遮挡的动态场景中往往力不从心,并且依赖额外的运动掩码、深度或点云信息,使用门槛较高,而且效率低下。

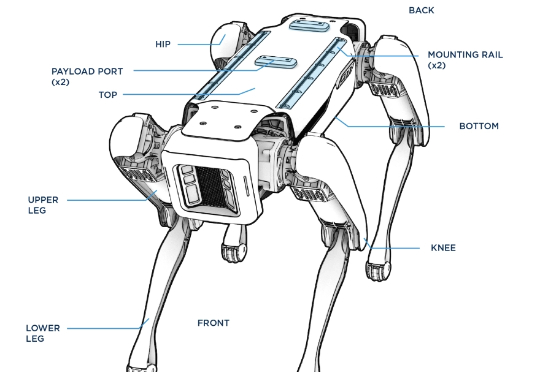

刚刚,风头被中国机器人盖过的波士顿动力,又整了个大活!前后空翻我还能理解,这侧空翻?(不是哥们,你真会啊!)他们先在仿真环境中进行强化学习,一旦策略出现问题,那么他们就将其部署在真机上进行测试,观察问题,然后反复测试迭代,加强Spot的稳定性。