一年一度的世界人工智能大会现场探展,我们被这个「闲不住」的人形机器人圈粉了。

2025 年行至过半,人工智能领域的前沿热点屡屡破圈,其中具身智能(Embodied AI)及其载体在国内格外受到了关注,尤其是人形机器人。

从年初春晚舞台上的扭秧歌转手绢、到四五月先后举办全球首届人形机器人马拉松比赛、全球首个人形机器人格斗大赛,得益于 AI 算法和机器学习等技术的进步,具身机器人展现出了越来越强的灵活性以及环境适应、感知决策行动能力。

在 2025 年世界人工智能大会(WAIC)现场,包括人形机器人在内的具身智能展区无疑是全场焦点。形态各异、「张牙舞爪」的各式机器人被现场观众围得水泄不通,它们乐此不疲,秀起看家本领。

其中,一家「忙碌中」的展台吸引了我们驻足,里面的人形机器人正像人类服务生一样,接受下单之后,从冰箱里取出饮料,并递给观众。

我们观察到,从识别到用户指令、到定位目标、再到抓取、递送饮料,全程一气呵成,完全由 VLA 模型自主推理实现,智能化程度令人叹为观止。

深入了解之后,我们发现,这是一家去年 2 月成立的具身智能创业公司「千寻智能」。该公司致力于研发通用人形机器人和下一代具身大模型,缔造新一代智慧劳动力。

千寻智能展台上的这款人形机器人正是该公司六月正式发布的「Moz1」,它是国内首个高精度全身力控的具身智能机器人,拥有 26 个自由度(不含灵巧手),一体化关节的功率密度比特斯拉人形机器人 Optimus 还高 15%,在速度、精度、安全性和仿生力控方面都达到了行业最高水平。

纸面实力如此强悍,Moz1 还能带来哪些惊喜?在千寻智能展台,我们见识到了它更多惊艳的技能。

在 WAIC 现场,机器人带来的震撼几乎时时都在上演。

我们首先来到了千寻智能 Moz1 的运动控制区。

在这里,Moz1 正在展示其卓越的整机协调性、动态平衡性、动作稳定性、智能规划等多个关键维度的核心能力。

看,Moz1 秀起了太空步,全身随意动作但手臂拿水不撒:

智能 S 型极限压弯也不在话下:

由此可见,人形机器人在动态环境中的适应能力有了质的提升。

接下来走向遥操作区,Moz1 的人机协作能力一览无余。

在现场技术人员的指挥下大显身手,Moz1 玩起了掌上迷宫走珠:

还能搭积木:

秀起舞姿:

这意味着,Moz1 在精细任务操作过程中的灵活性与精准度拉满了。

最后是机械臂叠衣区,柔性物体操作显然难不住它。

抓取、折叠、堆高, 乱衣秒变豆腐块:

一番体验下来,最大的感受是:

如今的机器人不再满足只完成预设任务,还能根据环境变化做出智能决策,进行自我优化和调整,提升自身在真实环境与任务中的灵活性和应对效率。

一句话,人形机器人的进化速度正在超出我们的想象。对于千寻智能来说,支撑起这一切的背后是其全栈自研具身机器人技术以及软硬协同推进的体系化积累。

从创立之初,千寻智能便以同时打造「下一代具身大模型与通用人形机器人」为目标,机器人大脑与本体并举。大模型负责学习与决策,机器人本体承担感知与执行,两者协同进化,打破软硬件脱节的行业通病,开发真正可泛化、落地的通用机器人。

其中,在模型层面采用端到端 VLA(视觉 - 语言 - 动作)技术路线,这也是近年来具身大模型领域的主流架构,如 Figure 的 Helix、1X 的 Redwood AI。通过打通感知、理解和执行三大关键环节,这一路线加速实现从理解世界到高效行动的「通才具身智能体」,显著提升机器人在真实世界的泛化与任务完成能力。

千寻智能瞄准了通用机器人的这一现实可行落地框架,并于今年 3 月发布了自研的 VLA 模型 Spirit v1,在适应复杂多变环境和多样化任务连续操作方面实现了代际跃升。如 WAIC 现场展示的那样,该 AI 模型赋能的机械臂在国内首次实现叠衣服的全流程顺畅操作,一举攻克柔性物体长程操作这一行业难题。

此后,Spirit v1 持续迭代升级,探索并验证在更多真实任务场景中的实用性与鲁棒性。上个月发布的全力控人形机器人 Moz1 便搭载了该自研模型,这也是其在机器人本体层面的重要落地成果,标志着从「脑」到「体」的闭环系统已具备实战部署能力。

在强大泛化能力的加持下,Moz1 可以精准完成桌面整理、扔垃圾、座椅归位、擦黑板等办公室多场景任务,适应性越来越强,俨然一副「打杂小能手」的样子。

整理桌面

扔垃圾

座椅归位

擦黑板

可以预见,随着 Moz1 积累更多真实世界的交互经验,可以为后续承担更高复杂度的协作任务打下基础。未来,Moz1 有望从「能干活」进化到「会思考」,成为办公环境中的全能助理将不再只是梦想。

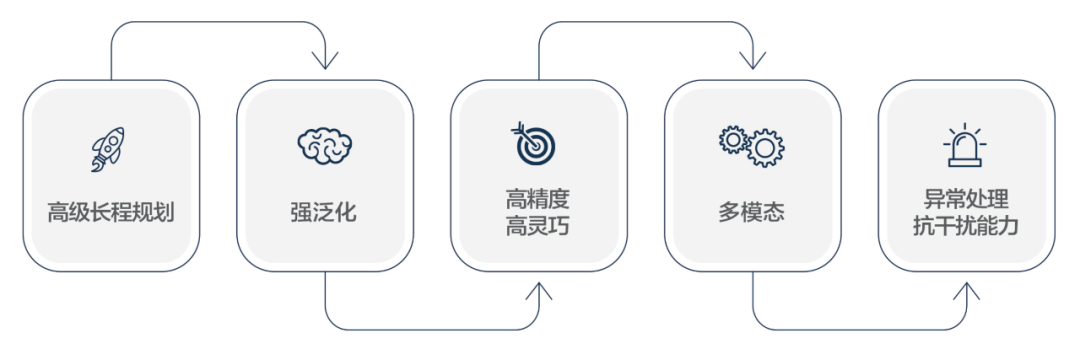

Moz1「集多能力于一身」

当然,除了软件层面高度智能化、自主化的大脑之外,Moz1 同样在硬件领域实现了多项突破性进展,为其「行为像人」做足了工程落地上的准备。包括如下:

配合性能强大且深度融合的大小脑,Moz1 实现了多模态感知交互与全身协同。此外,Moz1 还做到了全身零延时遥操作,配合自研的多维度数采设备,能够高效完成数据采集,并支撑模型小时级迭代。这样一来,Moz1 从一台单纯的执行机器化身为「边干边学」的数据闭环系统。

种种软硬件突破,贯穿从算法模型到本体设计、从运动控制到任务执行的全栈式优化,使得 Moz1 具备了第一梯队实力。这种「AI 模型进化 + 硬件性能突破」的深度协同模式,构筑起了千寻智能在具身智能赛道的核心技术壁垒和差异化优势。

Spirit v1 以及 Moz1,是千寻智能成立一年多来交出的一份优秀答卷。未来,千寻智能一方面继续探索 VLA 模型与机器人本体在更多复杂环境与真实任务中的深度耦合与协同演进,进一步提升系统的泛化能力与执行稳定性。

另一方面,在商业化布局上以需求为导向,深入制造业、服务业等上百个核心场景(如办公场景、家庭场景)展开调研,瞄准真实产业痛点并转化为产品定义的核心参数,形成「场景需求 — 技术攻关 — 产品落地 — 市场反馈」的闭环开发逻辑,推动具身智能从技术验证走向大规模商业应用。

而作为行业少有的兼备「自研大模型、机器人本体、场景落地」全链路能力的创企,千寻智能的这种前瞻性布局,既契合了行业对机器人高度灵活性、通用性和自适应性的需求,并朝着更智能、跨场景应用方向演进。

ChatGPT 推出以来,除了大模型,资本也在寻找下一个爆点,其中能够理解世界、进行推理并执行任务的具身机器人被认为有望掀起下一波 AI 浪潮。

最后一两年,在国内,无论是宇树机器人这样的顶流明星,还是千寻智能、智元机器人、星动纪元等具身智能新势力,都受到了资本的高度青睐与追捧,进入到一个融资集中爆发期。

就以千寻智能来说,成立不到一年半的时间,这家具身智能新秀凭借行业领先的 AI + 机器人全栈技术实力,先后完成了多轮融资,包括这周官宣的近 6 亿元 PreA + 轮融资,由京东领投,中网投、浙江省科创母基金、华泰紫金、复星锐正等知名机构跟投。同时顺为资本、华控基金等老股东追加了投资。

一众资本对千寻智能的高度认可,靠的不单单是其领先的大模型技术和成熟的机器人产品,具身智能的赛道红利以及创始团队的影响同样不可忽视。

据此前高盛预测,到 2035 年,全球人形机器人市场规模有望达到 1540 亿美元。这意味着巨大的增量市场空间等着包括中国在内全球机器人玩家挖掘,资本持续看涨在意料之中。

不久前,英伟达 CEO 黄仁勋在参加第三届链博会期间,表示他对中国机器人发展非常乐观,「中国拥有三大独特优势,包括卓越的人工智能技术、擅长机电一体化、大规模制造业基地提供庞大的潜在市场」。老黄的这番言论一定程度上道出了中国在具身智能领域迅速崛起的原因。

随着大模型与机器人深度融合,像千寻智能这样的本土机器人企业凭借 AI 技术的积累、强大的硬件制造能力和丰富的应用场景,正在形成从底层技术到终端产品的完整生态闭环。加上创始人兼 CEO 韩峰涛、联合创始人高阳与郑灵茵拥有的丰富全球市场实践经验,形成「技术研发 — 产品量产 — 市场验证」全链路,在具身智能赛道的激烈竞争中走出一条高效的成长路径。

届时,人形机器人在形态和技能上又会玩出什么新花样,我们拭目以待。

文章来自于微信公众号“机器之心”,作者是“关注机器人的”。

【开源免费】Browser-use 是一个用户AI代理直接可以控制浏览器的工具。它能够让AI 自动执行浏览器中的各种任务,如比较价格、添加购物车、回复各种社交媒体等。

项目地址:https://github.com/browser-use/browser-use

【开源免费】AutoGPT是一个允许用户创建和运行智能体的(AI Agents)项目。用户创建的智能体能够自动执行各种任务,从而让AI有步骤的去解决实际问题。

项目地址:https://github.com/Significant-Gravitas/AutoGPT

【开源免费】MetaGPT是一个“软件开发公司”的智能体项目,只需要输入一句话的老板需求,MetaGPT即可输出用户故事 / 竞品分析 / 需求 / 数据结构 / APIs / 文件等软件开发的相关内容。MetaGPT内置了各种AI角色,包括产品经理 / 架构师 / 项目经理 / 工程师,MetaGPT提供了一个精心调配的软件公司研发全过程的SOP。

项目地址:https://github.com/geekan/MetaGPT/blob/main/docs/README_CN.md