当Nature封面讲述中国AI故事,我们已经在定义未来

当Nature封面讲述中国AI故事,我们已经在定义未来从杭州走向世界,中国AI正重塑全球竞争格局。对于乐奇Rokid,Nature则在标题中直接点明:“中国正积极推动人工智能全球治理,其他国家应积极参与对话与合作。”

从杭州走向世界,中国AI正重塑全球竞争格局。对于乐奇Rokid,Nature则在标题中直接点明:“中国正积极推动人工智能全球治理,其他国家应积极参与对话与合作。”

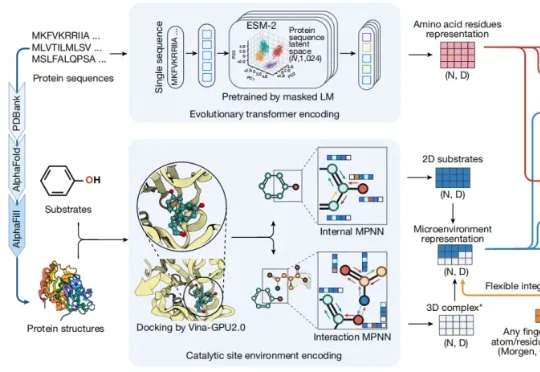

近日,由美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 Huimin Zhao 教授和南京师范大学教授崔海洋等人共同研发出一种名为 EZSpecificity 的 AI 工具,成功给酶装上了智能识别系统,能以前所未有的准确度预测酶和底物之间的匹配关系,相关论文发表于 Nature。

我们以为语言是语法、规则、结构。但最新的Nature研究却撕开了这层幻觉。GPT的层级结构与竟与人大脑里的「时间印记」一模一样。当浅层、中层、深层在脑中依次点亮,我们第一次看见:理解语言,也许从来不是解析,而是预测。

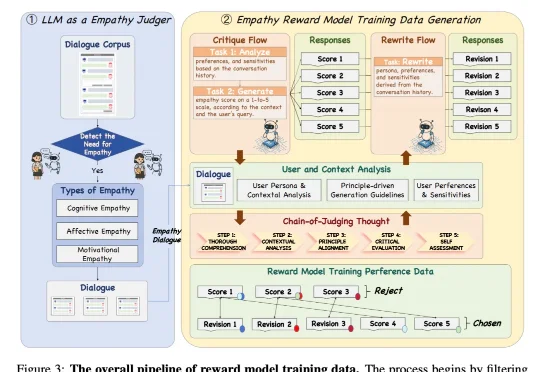

近日,来自 NatureSelect(自然选择)的研究团队 Team Echo 发布了首个情感大模型 Echo-N1,提出了一套全新的「情感模型训练方法」,成功将 RL 用在了不可验证的主观情感领域。仅 32B 参数的 Echo-N1,在多轮情感陪伴任务中胜率(Success Rate)达到 46.7%。作为对比,

DeepSeek梁文锋,现在有了新头衔!

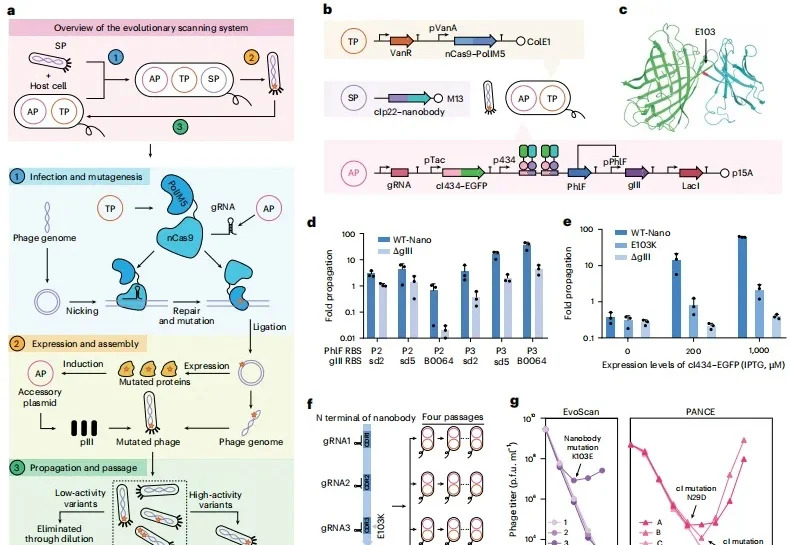

从去年到今年,清华大学教授张数一和团队连着两个冬天做出两个“AI+蛋白质”成果,它们分别是极速压缩与智能重建蛋白质序列空间的 EvoAI,以及能够 24 小时昼夜不停、全自动进化蛋白质的 iAutoEvoLab 工厂。相关论文分别发表于 Nature Methods 和 Nature Chemical Engineering。

刚刚,梁文锋入选《自然》2025年度十大人物榜单!Nature给出的评语是:科技颠覆者!正式报道中,则用「这位中国金融奇才的DeepSeek AI模型惊艳了世界」。

芯片速度触顶,AI却在疯狂跃迁。摩尔定律不管用了!Nature最新文章给出一个颠覆直觉的解释:智能的增长不靠芯片,而是结构被重新组织,更多单元被接入同一套协作网络。

我们能否像《头号玩家》那样伸手就能触摸到虚拟世界?像《阿凡达》那样植物和动物仿佛就在眼前飞舞?这不再只是科幻。11 月 26 日,在一篇最新 Nature 论文中,来自复旦大学团队和上海人工智能实验室的研究人员打造出一款名为 EyeReal 的裸眼 3D 显示器。

罕见病诊断一直是医学界的难题。