AutoGame 创始人张昊阳从腾讯制作人转型为 AI 沙盒游戏创业者,其团队打造的 AI 游戏《麦琪的花园》以零推广在 Steam 首发登上新品榜 Top50,并在一个月内积累超过 5000 愿望单。它让普通人也能“一句话生成 NPC、任务与副本”,通过 AI 驱动的 UGC 系统,让内容创作从金字塔走向“十字型”,成为 Z 世代表达与社交的新方式。

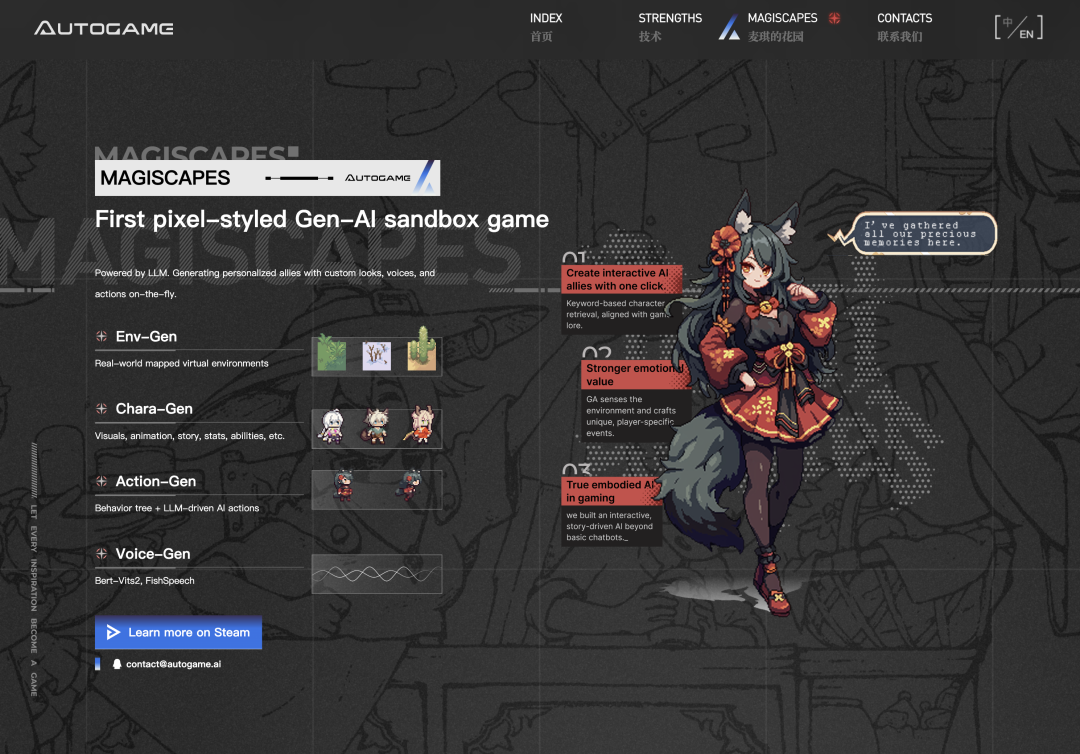

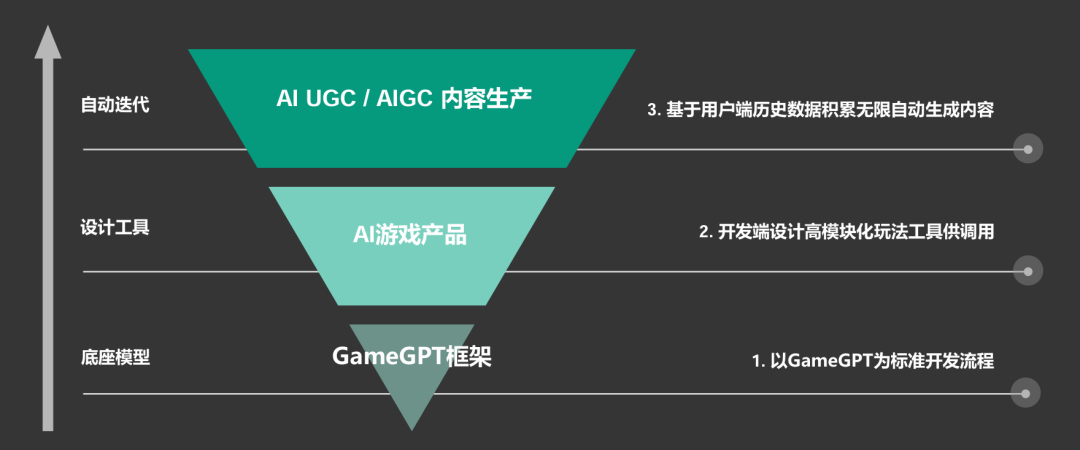

该游戏基于自研 HTN+大模型架构实现 AI NPC 自主决策,结合 AI UGC 编辑器打造“千人千面”的开放世界。玩家可以通过自然语言实时生成任务、道具、地图乃至角色关系,享受高度沉浸与自我表达的游戏体验。团队将其定位为“AI 驱动的沙盒游戏范式开创者”,而非情感陪伴类 Chatbot,强调其在玩法创新、内容生态、商业化路径等多维度的系统性设计。

本期我们专访了张昊阳,一起探讨他如何在资源有限的创业环境下打造出 AI 游戏标杆产品、《麦琪的花园》如何打破传统 UGC 门槛走向全玩家创造范式、沙盒游戏如何成为下一代数字社交的基建平台,以及 AI 生成内容如何在游戏中真正“言之有物”。欢迎进入这场关于下一代游戏范式的核心对话。Enjoy!

ZP:请CEO昊阳能和我们聊聊自己的背景,以及从大学到创业再到加入腾讯的经历吗?

张昊阳:大家好,我是 AutoGame 创始人,从 2023 年 8 月至今已在这个项目投入近两年时间。我自幼对游戏有浓厚兴趣,七八岁开始玩游戏,11 岁接触 Hammer 引擎,13 岁学习 Unity。当时是 2012 年,Unity 3.5 中文资料稀缺,我几乎完全依靠英文文档自学。大学期间(约 2015 年)转向 Unreal Engine 4,并判断其长期潜力优于 Unity,因此投入大量时间研究,成为国内较早的 UE4 开发者之一,还在北京组织线下分享,在中国传媒大学等院校开设非官方 UE4 兴趣班。

我在江苏长大,当地素质教育发达,接触计算机较早。十一二岁时正值国内媒体密集报道比尔·盖茨、扎克伯格、乔布斯等硅谷创业者,这对我影响很大。从小立志成为互联网创业者,而游戏是我最感兴趣的方向。我欣赏美式“休学创业”——用行动验证想法,而在大学时终于有机会实践。

2015 年,我在校期间开始首次创业,专注 VR/AR 游戏开发,赶上国内 VR 创业初期,积累了初步资源与资金。2017 年,我休学全职投入第二家公司,将智能音箱与二次元虚拟人结合,推出原创 IP“梦天璃”,产品形态类似近期马斯克推出的 Grok 虚拟陪聊助手,可运行于虚拟桌面或全息投影设备。2018 年获科大讯飞种子轮投资。团队是国内较早从事虚拟人的一批,具备从游戏引擎到 AI 深度学习的技术积累。我还与 UCLA 博士合作,系统学习语言建模等相关知识。

2020 年,我受邀加入腾讯,先任职于虚拟人和数字孪生部门,后转至《和平精英》项目组,负责 UGC 系统、卡牌玩法、匹配系统及 AI 模块等。2023 年与“混元”团队尝试大模型在游戏中的应用,并撰写《GameGPT: Multi-agent Collaborative Framework for Game Development》论文,提出“底座游戏(Foundation Game)”及“全要素生成”概念,并在内部演讲中获得超 1300 名员工在线参与,后在全网传播量超 60 万。离职前主导《伊甸岛》原型项目,将斯坦福小镇 AI 模拟实验转化为可交互的游戏机制,虽未立项但获高层认可。离职后与 Ram 共同创立 AutoGame。

ZP:也请联创Ram介绍一下自己。

Ram:大家好,我叫Ram。我和游戏行业产生连接开始于大学时期,当时我在日本从事和电竞与游戏美术的资源整合服务,主要为一些海外游戏公司在日本市场提供包括电竞合规、赛事举办、freelance artists对接等相关支持。那段经历可以算作我的第一次的创业经历——我是项目的一号员工,负责从零起步推动很多落地的事项。

之后回到国内,陆续在莉莉丝和腾讯都工作了一段时间。在腾讯期间,基于之前在海外的经验,我主要负责对接一些海外游戏厂商,同时也参与外部项目的评估工作。

在不断从开发视角接触游戏的过程中,我感觉到游戏作为内容行业的同时,也是一个会随着技术演化和变革的行业。就拿与现在较为接近的几个关键技术节点来说:2010年左右,移动设备的兴起带火了一波移动游戏,直接改变了游戏的终端形态与用户使用习惯;再比如2017年,《PUBG》(绝地求生)的爆发,很大程度上也是得益于当时 UE4 引擎的成熟,才让“百人同场竞技”成为可能,彻底革新了多人射击游戏的玩法逻辑。

正是基于这种对技术推动游戏发展的长期观察,2022年在腾讯认识了昊阳后,我们很快就在反复交流中达成共识:AI 可能就是下一波推动游戏范式迁移的关键变量。

基于这个共同认知,我们在2023年初开始做一些实际探索,并在几个月后最终决定全职创业,创办了 AutoGame。

ZP:可以请你们两位分享一下在腾讯的经历,特别是你们参与的一些与 AI 结合的游戏场景?有没有哪些关键经验或观察,促成了你们对“AI 游戏”这个方向的深入思考?

张昊阳:我在腾讯的 title 是技术策划,核心工作是把技术和玩法结合起来。其实在 AI 大规模火起来之前,我们就在《和平精英》的 UGC 系统里做了手机端编辑器和蓝图可视化编程工具,让普通玩家也能参与创作,这是我当时主推落地的。

真正密集关注 AI,是从 2021 年末开始。那时我用 Disco Diffusion、Stable Diffusion 等工具试验图像生成,直觉 AI 会是一个能从底层重塑游戏形态的技术节点——就像 3D 引擎催生 FPS,游戏编辑器催生 MOBA,UE4 百人同屏催生吃鸡一样。到 2023 年,我提出了“全要素生成”的构想:未来的游戏可以让 NPC、环境、玩法逻辑、素材都由 AI 实时生成,变成一个能自我演化的平台,这就是我说的“底座游戏”。

在腾讯,我们先用这套理念做了原型项目《伊甸岛》,后来在《麦琪的花园》里探索了 AI 陪伴和 AI-UGC,把创作门槛降到短视频级别,让内容具备“自演化”能力。我还在和平精英里用强化学习训练 AI 队友、用超分辨率和 3D 扫描优化制作管线。大厂的资源也让我接触到行业少见的能力,比如收购的 AI 场景生成技术,可以用自然语言直接生成 3A 场景,这对我后来的技术判断帮助很大。

《麦琪的花园》暖光镇

我有传播学背景,一直用媒介视角看人机交互——媒介是人的延伸,越贴近人的本能,未来性越强。从 VR 沉浸感,到全息投影突破屏幕边界,再到数字人和多模态交互,我一直在探索更自然、更“像人与人沟通”的交互模式。我相信未来 VR 成本会下降、普及,一旦进入 3D 空间,人机关系一定会“游戏化”,临场感会成为标配,这也是我创业一直在追的方向。

ZP:你们是在什么契机下选择离开腾讯创业,并决定以《麦琪的花园》作为第一款 AI 产品?

张昊阳:我们是在 2023 年七八月决定出来创业的。说实话,那时资本环境很冷,中国创投市场普遍不乐观,很多团队都拿不到钱。但我觉得 AI 是一个——哪怕从一生的维度看——都极难遇到的机会,未来 5 到 10 年一定有一个明确的窗口期,而且它非常适合我们。无论是 AI 还是游戏,我们团队都有多年积累,技术和产品能力足以去搏一次。

另一方面,我在腾讯时已经感到“天花板”很清晰。大厂的创新往往是围绕成熟产品做小范围优化,比如在生产管线里加 AI、在大型游戏的一个模块做微创新,很少能从零立项做一款完全由 AI 驱动的新游戏。而我更想做颠覆式的创新——用 AI 从设计、玩法到开发流程,构建一个能自我演化的生产力系统。这种事在大公司几乎不可能落地,所以我们决定出来,把 AutoGame 当作一次从底层重构游戏生产方式的尝试。

《麦琪的花园》的宣发视频

至于为什么是《麦琪的花园》,其实它的构想早在 2022 年年中就有了。我们先在内部做了一个原型项目《伊甸岛》,验证大语言模型和多模态模型能否突破传统行为树和强化学习的局限,带来“数字生命的涌现感”。结果是肯定的,但它仍然偏放置型,玩家只能间接影响 AI。到了《麦琪的花园》,我们想做一次“3C 层面的升级”,让玩家以角色扮演的方式进入世界,与 AI 角色深度互动,有点像《西部世界》。

选择沙盒赛道,是因为我们从 2021 年就判断它会持续升温。沙盒不仅是玩法,更是一种社交场域,很多 00 后、10 后玩家把它当作“线上茶话会”。AI 和沙盒在开放性与涌现性上的契合,让我们看到它不仅能生成道具、任务、角色,还能衍生玩法机制。与其说《麦琪的花园》是一款游戏,不如说它是一个 AI 游戏生成器。这也是我们在创业之初就非常确定、并最终选择它作为第一款对外产品的原因。

《麦琪的花园》广场喊话功能

ZP:离开大厂后成立初创公司,你们收获了什么?

Ram:我们一开始的想法其实很窄,原计划是做一个辅助游戏开发的 AI 编程工具,类似游戏领域的 AI 助理。但经过一系列探索后,我们决定直接做 C 端产品。原因有两个:

张昊阳:我可能天生就更适合创业,而不太适合在大厂打工——这是当时腾讯很多同事对我的评价。他们觉得我不太像“螺丝钉”,而是会从全局和系统的角度去看问题。在腾讯,我很早就有机会承担类似制作人的角色,最多时同时对接八条线,从策划、美术到开发、重构设计都要参与,这让我提前完成了一个中型团队的管理历练。

但在大厂推动 AI 变革,阻力是明显的。比如我在推 AI Coding 时,它能显著提升效率,却可能触动部分开发 leader 的核心利益——因为他们的晋升往往与“带多少人”挂钩,一旦技术减少人力需求,就会形成直接冲突。这也是为什么很多创新在创业公司反而推进得更快——体制机制的灵活性决定了节奏。

创立 AutoGame 后,我们所有机制都围绕“效率”设计,用人标准甚至比腾讯还高,只招对 AI 游戏既有热情又有能力的年轻人。新生代对生成式 AI 的理解更原生,他们成长的过程就是与这类技术同步的,思维方式和能量释放比很多“大厂老将”更自然。我自己本科是管理专业,经历过三次创业,也在腾讯做过跨线管理,所以在初创环境中反而比在大厂更得心应手。

在大厂立项、调资源,要面对 KPI、指标和人际博弈;在创业公司,我们可以只专注于一件事——把产品做好。产品好,用户自然会来,资本会关注,数据会证明我们走的方向是对的。

ZP: 请介绍一下《麦琪的花园》这款产品的具体玩法?

Ram:《麦琪的花园》是一款开放式的沙盒游戏,核心循环由三部分组成:营地建设、NPC 互动和世界探索。玩家需要打怪获取材料,用来升级营地;营地等级提升会解锁新功能,并与 NPC 建立更深入的关系。NPC 会回馈稀有资源或特殊道具,帮助玩家获得更强装备,进入更广阔的世界探索——这三块形成一个持续循环。

在此基础上,我们加入了两大核心模块:AI NPC 和 AI UGC。

AI NPC 部分,我们采用 HTN(分层任务网络)+ 大语言模型的架构,让 NPC 不仅能与玩家自然对话,还能与其他 NPC 互动,并根据环境状态和交互历史自主决定行动路径。这样,每个 NPC 都更像有“生命”的个体,而不是脚本驱动的任务机器。

AI UGC 方面,我们暂时不直接放开完整功能,而是通过“被动 UGC”嵌入主玩法。例如,某个任务中 NPC 会临时生成一个游戏中原本不存在的道具——包括功能、外观和命名——并让玩家去收集素材制作它。这样,玩家会发现自己获得了别人世界里没有的独特内容,既带来新鲜感,又为我们后台积累了可复用的内容资源。

这种机制的意义有两点:一是让所有玩家都能在游玩中无门槛地产生内容,二是为未来的创作者功能收集训练数据。我们计划在第一阶段用“被动 UGC + AI NPC”补强主玩法,在上线数月后,逐步开放从零创建副本玩法的 AI UGC 编辑器,让玩家真正成为游戏世界的共创者。

ZP: 从用户角度看,我们和传统的 UGC 平台或 chatbot 产品相比,有哪些核心差异?

张昊阳:最大的差异在于“量变引发质变”。

传统 UGC 虽然是用户创作,但真正能产出的群体很窄。以《和平精英》或《蛋仔派对》为例,在没有手机编辑器之前,玩家必须会编程才能做玩法,这直接筛掉了绝大多数人。即便能做出来,很多人缺策划、美术等能力,导致内容不好玩、不好看,最后也难被平台推荐。UGC 在这种模式下是金字塔结构,底座小,平台希望从中跑出像 Dota、自走棋这样的头部玩法,但概率有限。

AI UGC 则把金字塔“拉平”,用自然语言就能替代策划、美术、开发等专业能力。玩家只要清楚表达想法,AI 就能帮他补全逻辑、实现代码、生成素材,让创意真正落地。我们测算过,AI UGC 的内容产出量级大约是传统模式的 30~80 倍,这就像从“长视频”跃迁到“短视频”的那次爆发——当年 4G 普及、剪映等工具出现后,短视频门槛骤降,创作群体瞬间扩大。

从纵向看,AI UGC 依然能跑出高质量的 PGC 玩法,但因为基数更大,好内容出现的概率更高;横向看,它还有很强的社交表达属性。哪怕作品不上首页,只要能和朋友一起在虚拟世界里建一个秘密基地、创造一个专属亚文化空间,就能获得很高的满足感。这种需求在 00 后、10 后、甚至 Alpha 世代(2010 年后出生的一代人)中尤其强烈——比如 OC 圈,大家关注的不是玩法本身,而是自我表达和身份建立。我们认为,这正是 AI UGC 能打开新局面的突破口。

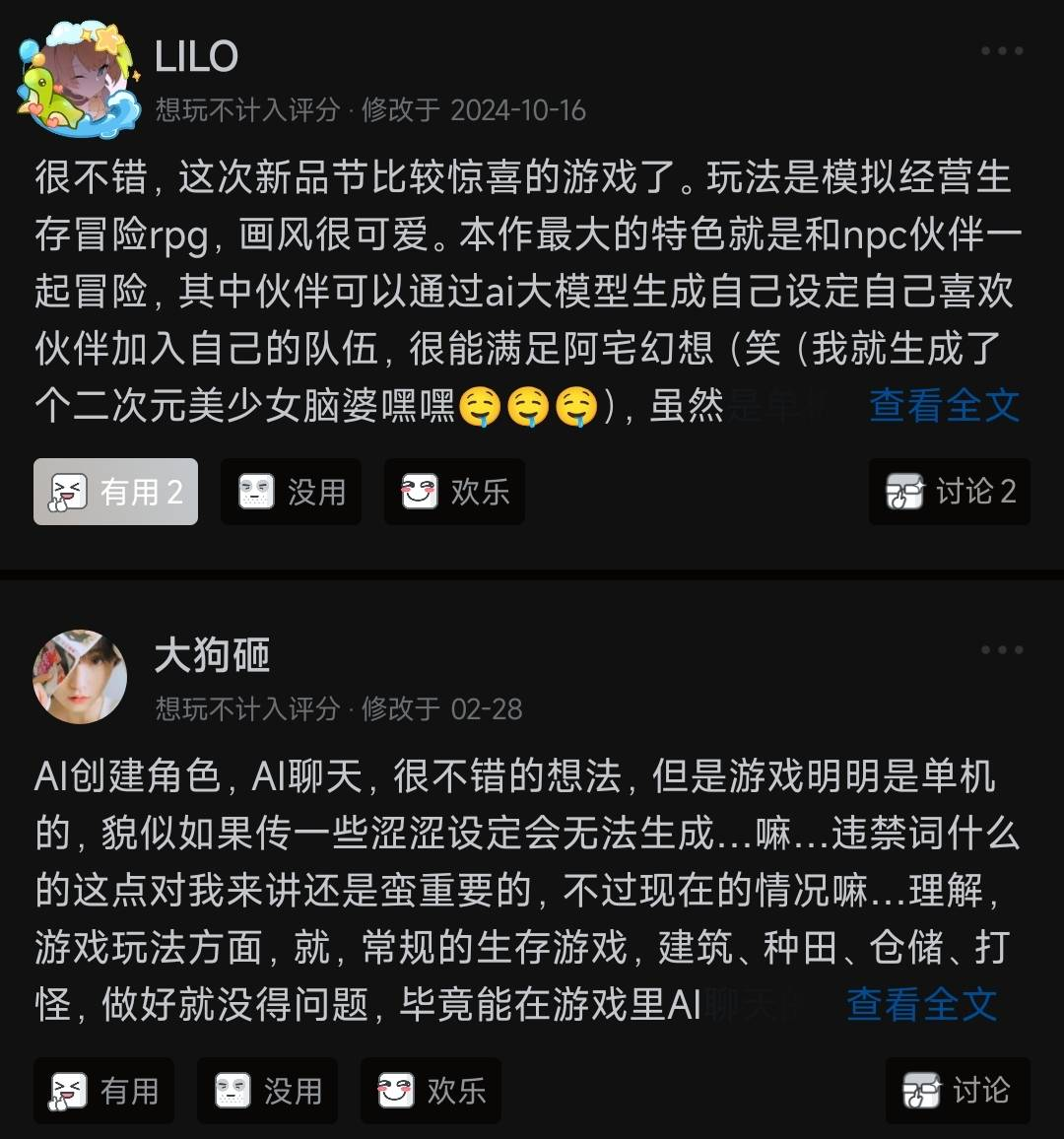

ZP: 产品上线后,在用户体验上有没有获得一些数据验证或明显的用户反馈?

张昊阳:去年年底我们第一次曝光并同步开启测试,第二天就登上了 Steam 新品榜第 45 位,一个月内积累了 5000+ 愿望单,算是取得了不错的起步成绩。

从用户画像看,主要有三类:

整体来看,这些反馈一方面验证了我们在用户需求上的判断,另一方面也让我们看到,AI + 沙盒不仅能服务传统游戏玩家,还能切入情感陪伴、同人创作等更广阔的用户场景。

《麦琪的花园》与伙伴一起战斗

ZP:很多人质疑沙盒玩家的市场规模,比如说 Character.ai 这种产品根本不赚钱。产品发布后,你的观点有变化吗?有没有在使用数据和商业化上得到新的反馈?

张昊阳:从上线后的数据来看,有些反馈印证了我们立项时的判断。

2023 年 9 月我们启动《麦琪的花园》时,并不是奔着 Character.ai 的模式去做——当时它甚至还没真正火起来。但一年后在横向对比时,我们发现一个明显差异:我们的游戏体验更完整,留存时间更长,付费深度也更高。我们调研过 Replika 与 Character.ai 的数据,虽然后者用户量是前者的 100 倍,但两者收入相近,意味着 Replika 的人均付费是 Character.ai 的 100 倍。这验证了我们的核心判断:在游戏场景中,用户更愿意为沉浸体验付费,也更容易接受溢价。

所以,当别人质疑 Character.ai 不赚钱时,我们的回答是——我们本来就不是在做它的模式,而是更接近 Replika,甚至类似 Grok4 的部分角色体验。比如 Grok4 里那个像《死亡笔记》弥海砂的 AI 角色 Ani,就直接把订阅用户推到了新高峰,30 美元一个月的价格,很多人也愿意买单。这类深度情感连接的体验,正是我们认为 AI+游戏能带来商业化突破的关键。

ZP: 针对这些用户的反馈,我们在商业化或产品迭代上会做哪些调整?

张昊阳:我们认为,那些说“这个用户群体不付费”的观点,本身就站不住脚。只要你真的玩过二游、乙游,就会知道这类产品的流水有多夸张——《原神》《恋与深空》长期霸榜畅销和付费榜就是最直接的例子。

狭义的 OC 圈更是高付费群体,尤其是核心的女性玩家。她们很多来自中产家庭,年龄集中在 16~22 岁,一个 OC 人设可能就愿意花几千甚至几万元去约稿、约立绘,再花钱做装扮、在各类软件里“养”角色。这是一个付费能力极强、粘性极高的市场。

不过,我们并不是只盯着核心 OC 用户,而是看重他们向外延伸的“泛圈层”用户——既保留二次元调性,又降低进入门槛。比如,以前做一个 OC 成本很高,而在我们的平台里,用户只需几块钱、几十块钱就能创建自己的 OC,与之对话、共同游戏,这在情感陪伴体验里是全新的。

在品类上,我们不会直接对标像《原神》这样的重度二游,而是选择更细分的像素风、轻度沙盒类二次元游戏——既有稳定的二次元拥趸,又能吸引被画风和玩法打动的泛用户。情感陪伴功能还能跨圈层渗透,让更多用户自然而然进入这个生态。

至于沙盒市场,从数据上看增长非常快——2021 年沙盒类占全球游戏市场约 8%,到 2025 年已接近甚至突破 10%,逼近 15%。如果将生活模拟类也算入,沙盒已经成为年轻人的一种社交和生活方式。他们在虚拟空间里建营地、表达自我、进行半熟人社交,我们更多把它看作“社交产品入口”,而不是单纯的沙盒游戏。未来在 AI 的加持下,这种体验完全有机会迁移到手游端、跨端设备上,打通更大的市场。

从商业化策略上,我们会坚持“双轮驱动”——一方面保持核心用户的高价值付费,持续推出能强化情感连接和创作能力的增值功能;另一方面,降低泛用户的创作与参与门槛,通过轻度玩法和社交驱动扩大规模。这两个方向叠加,既能确保短期的变现能力,也能积累长期的社区与生态价值。

ZP: 媒体提到,demo 上线一个月我们获得了 5000 个愿望单、女性玩家占比 30%。这些数据对团队带来了哪些启示?

张昊阳:愿望单 5000 对圈外人可能没概念,Steam 同期增速约排名全球前 100,但做游戏的人都知道,这其实很亮眼——我们是 2024 年 10 月新品节期间上线 demo 的,但并没有参加新品节,这相当于一种“debuff”状态,因为 Steam 会给参与新品节的游戏极大推流,我们没有任何 Steam 官方推流,还要和同期新品竞争。即便如此,我们的表现依然跑赢了许多有官方加热的项目,这说明产品品质和社交平台推广的组合是有效的。

我们冷启动时只投了 1–2 千元做 B 站视频加热,就跑出了首周十万播放、2.4 万玩家转化的成绩,转化率非常高。我们推测“AI 游戏”标签在推流中起到关键作用——虽然有人口头上反感 AI,但好奇心会驱动他们来体验。用户分析后发现,二次元玩家里确实有部分美术从业者对 AI 有抵触,但更大多数是拥抱新技术的,这也是 AI 人群与二次元人群高度重合的原因之一。

从品类看,沙盒在 Steam 上的“平台偏好”极高——因打开率高、游玩时长长,算法权重远超线性叙事类游戏。但沙盒开发难度大,全球能做好的团队不多,而我们用不到一年就做出了一个质量亮眼的 demo,这个标签本身也帮助我们在圈外扩散。

至于女性玩家占比 30%,是个意外惊喜。我们当初并没有针对女性玩家做特别设计,但轻度可爱的画风天然讨喜,甚至比《星露谷物语》更柔和。像《猫神牧场》、一些新爆火的农场类游戏都证明女性玩家市场在快速增长,小红书等平台也在加码这个方向。我们发现很多女性玩家带着乙女向、同人向的动机来玩,有人把其他游戏的男角色带进来互动,有人把自己小说里的耽美或同人情节导入游戏,通过角色创建功能和角色对话。这类体验在当下游戏市场非常稀缺,也解释了我们能自然吸引到这波用户的原因。

ZP: 在 EA 发布、联机系统、创意工坊、移动端规划这些方面,有没有核心的时间节点?你们整体的产品规划和最终的社区愿景是什么?

Ram:我们计划在今年第四季度发布 PC 版本,这是目前最明确的节点。之后会用 2~3 个季度时间进行移动端适配和移植,预计明年第三到第四季度之间正式面向手机玩家上线。

我们的目标并不是做一款生命周期短、上线初期流量高但迅速下滑的“爆款型”手游,而是通过降低创作门槛、引入被动创作机制,把它打造成一个“细水长流”的长尾产品,生命周期能超过市面上大多数持续运营手游。同时,基于这款游戏构建的底座,我们在 AI NPC 和生成式 AI 与游戏引擎的结合上已经积累了大量可复用的技术资产,这也为我们未来的新产品尝试打下了基础,只是具体何时推出 MVP,还需要一些时间。

ZP: 从昊阳的角度来看,最终你希望它成长为一个什么样的社区和内容生态?

张昊阳:从增长节奏看,我判断它可能会走一条接近《星露谷物语》的曲线,但增长曲线可能更陡峭。前期我们会先提供丰富的第一方内容,即便在创意工坊和 UGC 编辑器上线之前,玩家也能依靠 AI 实时生成的剧情和任务,获得多样化的体验。当编辑器与创意工坊推出后,玩家将快速填充游戏内容——我们测算过,AI UGC 的内容产能是传统 UGC 的 30 倍左右,这意味着即便初始 DAU 不高,也能产出相当于大 DAU 产品的内容量,并能比其他 UGC 产品有更陡峭的增长曲线。

我们的愿景是把它做成 AI 版的 RPG Maker——一个能不断涌现新游戏内容的平台。随着玩家与 AI 的共创,UGC 编辑器上线两个月所产出的代码量,可能就会超过我们团队两年的开发总量。这相当于在社区里运行着一个由玩家和 AI 共同维护的“开源项目”,让这款游戏通过内容生态自我生长、持续运营,并不断变得更好。

ZP: 过去两年,AI 游戏的数量明显增加,但真正让玩家“玩得起来”、并且能自由创造的平台依然很少。你认为目前 AI 游戏赛道的主要瓶颈是在技术还是产品设计?我们打算如何应对?

张昊阳:我认为核心瓶颈更多在产品设计而不是技术本身。

我一直用一个“四阶段演进”理论来看 AI 游戏的发展路径:

1.AI Novel——以文字为主的 AI 小说式体验;

2.AI NPC——玩家与 AI 驱动的角色互动;

3.AI UGC——玩家借助 AI 创造游戏内容;

4.AIGC——由 AI 实时驱动的完整游戏世界。

在 2024 年 5 月以前,市面上充斥着第一阶段的语言类产品,即以文字聊天、文字交互为主的体验。但这类产品并不符合当下玩家对电子游戏的核心预期。就像 90 年代的 MUD 文字网游在当时是技术所限的产物,如今我们已经有了《博德之门》这样的高品质跑团类游戏,TRPG 桌游体验也很成熟,甚至有非 AI 的“病娇模拟器”如《米塔》。在这样的环境下,回退到线性、低互动的 AI 聊天游戏,很难长期留住玩家,也很难支撑商业化。

我们从一开始就很清楚:必须持续提供“好玩”的体验,玩家才会愿意为额外的 AI 成本买单。

《麦琪的花园》誓约系统

即便 AI 真的出现幻觉,比如提到“传说之剑”而游戏里并不存在,我们也可以调用 AI coding 模块和 AI 美术模块,从名字到建模、动画全链路生成,真正把“幻觉”变成现实。这样既保留了创造的惊喜,也让体验完整落地。

从更长远看,我们判断未来会走向“底座型游戏”——AI 持续、实时地生成和更新内容,而不是一次性预设好全部体验。这意味着游戏世界是活的、会成长的,玩家每天上线都能遇到新内容,这才是 AI 在游戏里最核心的价值。

ZP:和传统的非 AI 沙盒游戏相比,我们在技术和团队敏捷度上有什么优势?

张昊阳:如果一定要谈优势,我觉得我们的差异化首先来自选型和定位——我们聚焦在用 AI coding 能力去改造游戏规则和世界构造,推动 AI 与玩家共同创造的线上社交宇宙,而不是单一的情感陪伴场景。这意味着,我们不仅需要 AI 技术,还要有系统化的游戏设计和玩法创新能力。

在团队层面,我们有几个显著特点:

也正是因为这种差异化的定位和高密度的技术能力,我们在 AI 游戏领域不仅能快速试错和迭代,还能持续把技术优势转化为玩法创新,这是很多传统沙盒团队难以复制的。

ZP:在创业过程中,有没有什么事情是团队内部一致觉得“做得特别对”的?

张昊阳:回头看,我们特别庆幸做对了三件事——AI 生成 NPC、成本趋势判断、沙盒品类选择。

首先是 AI 生成 NPC。

2023 年立项时,团队内部对 diffusion 模型能否胜任可控、可视、可玩的角色生成还有分歧,但我们从未怀疑“体验”本身的价值。从第一天起,我们就相信这种体验会带来降维打击式的新鲜感。事实证明,这个判断是对的——后续的用户数据完全验证了这一点。

我们敢这样做,是因为早在 2022 年,我本人和团队就已在 diffusion 和 language model 上有不少积累,对底层技术的熟悉度领先行业。2024 年 LayerDiffusion 发布,AI 生图长期存在的抠图问题被解决,我们的生成管线在一年半时间里持续迭代,现在可以稳定高质量地生成 NPC 立绘和小人模型。

《麦琪的花园》AI生成NPC

第二是成本趋势判断。

2023 年大家担心的都是算力成本,但我当时判断成本会极快下降。结果比预期更夸张:2024 年 5 月我们用上了 DeepSeek,性能接近 GPT-4,但成本只有其 1/20;到 2024 年年中,对比 2023 年底,平均成本已下降约 100 倍;到 2025 年,又降了几十倍——两年间累计降幅超千倍。今天,我们在玩家端提供这一功能时,完全不用担心“玩不起”的问题,可以专注在用户体验上,而不是被算力成本牵制。

第三是沙盒品类选择。

最初决定做沙盒时,并不知道它是 Steam 算法偏好的品类,只是直觉上觉得沙盒的构造性、非线性体验非常适合与 AI 结合,像《环世界》或《我的世界》那样有天然的开放性。后来才发现,Steam 的推荐机制对沙盒极为友好——高打开率、高复玩率、长游玩时长,这三个指标直接驱动了流量分发,而线性叙事类则常年垫底。这意味着,我们无意中踩中了一个天然放大的赛道优势。

现在我和其他 AI 游戏创业者交流时,发现很多人也在从偏叙事、偏线性的设计转向 AI + 沙盒体验。这也印证了,我们当初的选择确实提前站在了更适配 AI 的轨道上。

ZP: 可以请你分享一下,国内或国外你比较喜欢、或者感兴趣的 AI 创业公司吗?

张昊阳:我还是聚焦在 AI 游戏领域来说,其他领域不太方便评价。

国内我比较喜欢海鑫的 Bside。它的调性做得很到位,而且瞄准了 OC 圈这个核心用户群——作为二次元的资深爱好者,我自己也很期待这款产品,因为它确实有机会吸引到我们这批核心玩家去创造自己的 OC。

我也很看好白芷老师团队的 AI 游戏项目。他们在有限的成本下做出了品质极高的 3D 游戏,还能把 AI 的玩法深度整合进去,这在行业里是很难得的。

另外,一千零一夜 这个团队也值得推荐。他们走得更偏学术化,专注探索 AI 与剧情叙事、游戏玩法的深度融合,游戏品质也很出色。

当然,行业里还有不少优秀的团队,只是这几家是我第一时间会想到的,并不意味着其他人做得不好。

ZP: 有没有什么你最近在读的书,或者说你比较崇拜的人?

张昊阳:我最近在读一本书,亚历山大·加洛维的《游戏中的算法文化》(Gaming: Essays on Algorithmic Culture)。这本书在近几年的游戏理论研究里算是比较新的。我觉得游戏学这个领域发展才四十多年,还很需要更多有体系的理论。像我自己,平时会在个人账号和 AutoGame 官号上写文章,已经写了七八篇关于“AI 与游戏结合”的长文,也会持续写、持续做实验,希望未来能成为这个领域的奠基人之一。

从创业者的视角,我也会看一些更实用的书,比如《创新者的窘境》和《乔布斯传》。奇绩面试时问我最喜欢的一本书,我就答了《乔布斯传》。乔布斯对我的影响确实很大——他那种极致打磨产品体验、引领时代的气质,是我一直希望能做到的。我现在的阅读更偏向实用主义,目标很直接:把产品体验做到极致。如果做得足够好,也许能成为时代变革的开创者,而不是一个跟随者。

文章来自于微信公众号“Z Potentials ”。

【开源免费】Fay开源数字人框架是一个AI数字人项目,该项目可以帮你实现“线上线下的数字人销售员”,

“一个人机交互的数字人助理”或者是一个一个可以自主决策、主动联系管理员的智能体数字人。

项目地址:https://github.com/xszyou/Fay

【开源免费】AutoGPT是一个允许用户创建和运行智能体的(AI Agents)项目。用户创建的智能体能够自动执行各种任务,从而让AI有步骤的去解决实际问题。

项目地址:https://github.com/Significant-Gravitas/AutoGPT

【开源免费】MetaGPT是一个“软件开发公司”的智能体项目,只需要输入一句话的老板需求,MetaGPT即可输出用户故事 / 竞品分析 / 需求 / 数据结构 / APIs / 文件等软件开发的相关内容。MetaGPT内置了各种AI角色,包括产品经理 / 架构师 / 项目经理 / 工程师,MetaGPT提供了一个精心调配的软件公司研发全过程的SOP。

项目地址:https://github.com/geekan/MetaGPT/blob/main/docs/README_CN.md

【开源免费】VideoChat是一个开源数字人实时对话,该项目支持支持语音输入和实时对话,数字人形象可自定义等功能,首次对话延迟低至3s。

项目地址:https://github.com/Henry-23/VideoChat

在线体验:https://www.modelscope.cn/studios/AI-ModelScope/video_chat

【开源免费】Streamer-Sales 销冠是一个AI直播卖货大模型。该模型具备AI生成直播文案,生成数字人形象进行直播,并通过RAG技术对现有数据进行寻找后实时回答用户问题等AI直播卖货的所有功能。

项目地址:https://github.com/PeterH0323/Streamer-Sales